ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

TOYOTA LAND CRUISER (FJ40V) 1975 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.9m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 6気筒 3.9L 125HPなど 4段変速X副変速機

性能: 4輪駆動 データーベースでトヨタ ランドクルーザーのミニカー検索

トヨタ ランドクルーザー FJ40V型 日本 1975年

1951年にトヨタは警察予備隊(現在の陸上自衛隊)への納入を目的として、ジープ形式の試作車を開発しました。最終的に警察予備隊が採用したのはウィリス ジープをライセンス生産した中日本重工業(三菱重工業の前身)のジープとなったので、トヨタの試作車は民間用として生産されることになりました。この車が1954年にランドクルーザーとして登場しました。小型トラックのはしご型フレームに4輪リーフリジット サスペンションを備えた4輪駆動車でした。なおランドクルーザーの型式名のJはジープが由来です。

1955年に登場したランドクルーザー J20型にはホイールベースの異なる3タイプがあり、エンジンは6気筒3.4L(85HP)B型と6気筒3.9L(105-125HP)F型の2種類で、ソフトトップ/ハードトップのジープ形式、ピックアップ、バンなど様々なボディ形式がありました。J20型は北米などへの輸出が行われ、好評だったそうです。1960年にJ40型にモデルチェンジし、1967年に乗用車的なデザインを採用したJ55/56型が追加されました。J40型は1984年まで長く生産されましたので、ランドクルーザーといえばこのJ40型が有名で、その耐久性と信頼性は世界中から高い評価を受けました。1984年にJ70型にモデルチェンジしました。

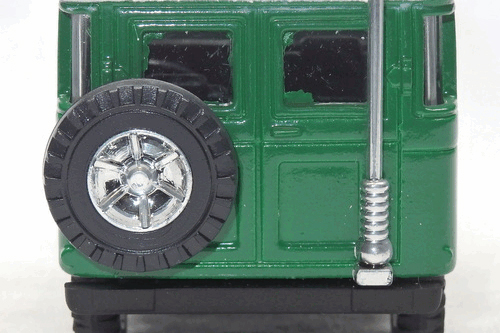

ミニカーは2003年に発売されたエブロ製で、FJ40V型をモデル化しています。ワイパーアームの支点がウィンドー下にあることから1975年以降の車をモデル化しています。実車の雰囲気が良く再現されていて、特徴的なフロントグリルや灯火類などの細部もリアルです。底板部分にはサスペンションやドライブシャフトなどもそこそこ良く再現されていました。FJ40系の1/43量産ミニカーとしてはこのエブロ製が一番出来が良いと思います。ランドクルーザー 20/40系のミニカーはたくさんあります。当時物ミニカーではモデルペットの21型が1960年に発売され、トミカが1975年頃に40型を、ダイヤペットが1980年頃に1/30で40型を、トミカ ダンディが1982年頃に40型を、外国製ではポリスティルが1980年頃に40型を数種類モデル化しています。当時物以外ではエブロとよく似た出来ばえの国産名車コレクション(ノレブ製)の40型、国産名車コレクションの型を流用したFIRST43の40型、トミカ リミッテドの40型 1/60、ブッシュの40型 1/87などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は底板部分の画像です。前後輪に接続されたドライブシャフト、リーフリジットのサスペンションが結構リアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ ランドクルーザー BJ40 1974 (1/43 No.40)の画像です。メーカーはノレブで、これもかなり良い出来ばえでした。リアのサイドウィンドー形状とバックミラーの取り付け位置に違いがありますが、それ以外はエブロ製とほとんど同じように見えます。なお1974年式と底板に表示されていますが、ドアミラー仕様となっていますので実際には1976年式とするのが正しいと思います。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像と上記のエブロのFJ40と並べてみた画像です。同じ車をモデル化しているので、エブロと国産名車コレクションは良く似ていますが、並べてみると車高や車幅、ホイール形状などに違いがあります。エブロ製の車幅はほぼ縮尺どおりなので、国産名車コレクションの車幅は少し大きめなようです。個人的には車高が高いエブロのほうがランドクルーザーらしい感じがします。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2009年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ ランドクルーザー BJ42 1982 (1/43 No.89)の画像です。上記の国産名車コレクション No.40と同じ型を使ったバリエーションですが、1982年式となっていて、ドアミラーがフェンダーミラーに変更されフロントバンパーに電動ウィンチが追加されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1983年頃に発売されたトヨタディーラー向け特注品 トヨタ ランドクルーザー 40 (1/43 型番無し)の画像です。トヨタディーラー向けの販促用ノベルティとして作れられたミニカで、一般市販されたものではなく、私はミニカー専門店で購入しました。メーカーは不明ですが、底板に「MADE IN JAPAN」と表示されています。フロントに電動ウィンチらしき物とリアに大きなアンテナを装備していてドア開閉ギミック付です。当時のミニカーとして並みの出来ばえでしたが、1/43サイズの当時物ミニカーはあまりなかったのでその点では貴重なものでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=993

TOYOTA (TOYOPET) CORONA MARK II (X30) 1976 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.62m 全幅約1.68m エンジン 変速機: 6気筒 2.6L 135HP 4段変速/3段自動変速

性能: 最高速157km/h データーベースでトヨタ コロナ マーク IIのミニカー検索

トヨタ (トヨペット) コロナ マーク II X30型 日本 1976年

トヨタ (トヨペット) コロナ マーク II 3代目(X30/X40)は先代とは打って変わったオーソドックスな3ボックススタイルに代わり、1976年に登場しました。このマーク II 3代目のデザインは同時期のアメリカ車(フォード マスタング II 1974年式)の影響を受けたもので、デザインコンセプトだけではなく最上級グレード車に付けられたグランデ(GRANDE)というグレード名までも同じでした。グランデは4輪独立懸架サスペンションと4輪ディスクブレーキが採用された高性能版でした。4ドアセダン、2ドアハードトップ、ワゴン/バンの設定がありました。

エンジンは6気筒2.6L(135HP)/2L(125HP)のM型と4気筒2L(105HP)R型/1.8L(95HP)のT型で、3段AT/5/4段MT変速で最高速は約157km/h(2.6L)でした。(排ガス規制対策で先代よりも性能が低下していました) 1977年に兄弟車としてチェーサーと北米向けのクレシーダ(CRESSIDA)が追加されました。1978年にマイナーチェンジして後期型(X40)に代わり、正式なブランド名がトヨペットからトヨタに変わりました。 1980年にマーク II 4代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ トヨタ クレシーダ 1977)

ミニカーは2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。国産名車コレクションの初期物でメーカーはフランスの老舗ノレブで、底板に「NOREV」と明記されています。国産名車コレクションのノレブ製ミニカーはいずれも出来が良く、このマーク IIもフロント/リアの造形が実車の雰囲気をうまく再現していてかなり良い出来ばえとなっていました。また安価な雑誌付きミニカーでしたので、無彩色ですが室内も良く再現されていました。最近までマーク II 3代目(X30) 4ドアセダンのミニカーはこれしかありませんでしたが、2024年にイグニションモデル(レジン製)がローダウン仕様を1/18でモデル化しました。それ以外のマーク II 3代目のミニカーは当時物ではダイヤペットのハードトップとトミカのハードトップがありました。当時物以外では2012年にHI-STORY(レジン製)が兄弟車チェイサーのハードトップを、2022年には国産名車コレクションが1/24でマーク II ハードトップををモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ コロナ マーク II ハードトップ グランデ (1/40 型番G63)の画像です。現在的な感覚ではフロントの造形が今一つですが、プロポーションはまずまずで、当時のミニカーとしては結構良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。最近までマーク II 3代目 ハードトップの1/43サイズ相当のミニカーはこれしかなかったので貴重な存在でしたが、2023年に国産名車プレミアムコレクションでモデル化されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

トヨタ マーク II 3兄弟ののミニカー →データーベースでトヨタ マーク II/チェイサー/クレスタのミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=989

TOYOTA CELICA LIFTBACK 2000GT (A40) 1977 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.41m 全幅約1.64m エンジン 変速機: 4気筒 2L 130HP 5段変速

性能: 最高速175km/h データーベースでトヨタ セリカ 2代目のミニカー検索

トヨタ セリカ リフトバック 2000GT A40型 日本 1977年

1977年にトヨタ セリカ 2代目(A40)が登場しました。デザインはアメリカのデザインセンターのCALTYが担当し、初代のデザインを発展させたセンスの良いデザインでした。このデザインは空力を重視しており日本初の三次元曲面サイドガラスを採用していました。2ドアクーペと3ドアリフトバック(ハッチバック)の2タイプがありましたが、硬派のクーペは人気がなく、豪華版のリフトバックに人気がありました。特に黒をイメージカラーにしたことから、ゴキブリ セリカと呼ばれました。(あまり良いあだ名ではありませんが)

エンジンは先代譲りの4気筒2L(130HP)R型/1.6L(115HP)T型に4気筒1.8L(105HP)T型が追加され、3段AT/5/4段MT変速で最高速は175km/h(2L)の性能でした。1978年に上級車としてセリカ XXが登場しました。1979年のマイナーチェンジでセリカ XXと同じ角形4灯式ヘッドライトを持つ後期型になりました。セリカの派生車として4ドアセダンのカリーナの姉妹車セリカ カムリが1980年に登場しました。1981年にセリカ 3代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ トヨタ セリカ カムリ)

ミニカーは1978年に発売されたトミカ ダンディ製の当時物です。リフトバック前期型をモデル化しています。プロポーションが良くフロントグリルの造形やボディ側面/Bピラーのロゴなど細かいところも再現されていてとても良い出来ばえでした。特に内装を茶色(ステアリングは黒)で仕上げてあるのは実車に即したカラーリングで豪華な雰囲気に仕上がっていました。ボンネット/ドア/リフトバックが開閉するギミック付きです。当時物のミニカーはいずれもリフトバックですが、ダイヤペット、トミカ、エイダイ グリップがありました。当時物以外では2005年にコナミ(1/64)がクーペを初めてモデル化し、2010年にNEO(レジン製)がリフトバックをモデル化し、2017年にHI-STORY(レジン製)がクーペをモデル化しています。セリカ カムリは国産名車コレクション 1/24とハイストーリー(レジン製)がモデル化しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/ハッチバック開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1978年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ セリカ リフトバック (1/40 型番G92)の画像です。これもリフトバック前期型をモデル化しています。ダイヤペットの新規の協力工場(119番工場?)が担当したようですが、プロポーションが良く上記のトミカ ダンディ製同様に実車がうまく再現されていました。メタル製シールを使ったBピラーもうまく処理してあり、当時物ミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/リフトバックの開閉ギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/ハッチバック開閉の画像です。リアシートは実車同様に分割されていて前方に倒すことが出来るなど凝ってました。以下の画像ではリアシート左側を倒しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=990

TOYOTA CARINA HARDTOP 1600SR (A40) 1977 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.23m 全幅約1.63m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 110HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速170km/h データーベースでトヨタ カリーナのミニカー検索

トヨタ カリーナ ハードトップ 1600SR A40型 日本 1977年

1977年にトヨタ セリカと同時に姉妹車 カリーナも2代目にモデルチェンジしました。初代のデザインを引き継ぎながらも、フロントグリルなどがより一般受けするデザインとなりました。2/4ドアセダン、2ドアハードトップ、5ドアバンのバリエーションがありました。 エンジンはセリカと同じ4気筒1.4L/1.6L/1.8L/2Lで、動力性能もほとんど同じでした。高性能版の2000GTにはDOHC 2L(130HP)の18R-GUエンジンを搭載していました。

1979年のマイナーチェンジで、角形4灯式ヘッドライトを採用して外観を一新した後期型に変わりました。1980年に姉妹車として4ドアセダンのセリカ カムリが登場しました。(実車画像→ トヨタ セリカ カムリ) カリーナは癖のないシンプルな外観で、居住性や性能がそこそこ優れていたのでかなり人気がありました。当時私はトヨタ系の自動車部品会社に在籍していましたが、社員駐車場にはこの車(特に白のセダン)がたくさんあったことを覚えています。1981年にカリーナ 3代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは1978年に発売されたダイヤペットの当時物です。1.6Lエンジンを搭載する2ドアハードトップ 1600SRをモデル化しています。ダイヤペットの協力工場の12番工場の製作で、全体的なプロポーションが良く、フロント/リア周りの雰囲気が良く再現されている傑作ミニカーでした。室内も結構リアルに再現されています。実車は人気があったのですが、カリーナ 2代目のミニカーは何故か最近までこれしかありませんでした。2016年になってハイストーリー(レジン製)が後期型ハードトップを、アオシマがシャコタン仕様ハードトップをモデル化しました。個人的にはハードトップよりも良く売れていた4ドアセダン 前期型を、1/43ダイキャスト製でモデル化して欲しいものです。(かつて所有していた人が懐かしさで買う可能性が高いかも?) 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=991

TOYOTA CELICA XX (MA40) 1978 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.6m 全幅約1.65m エンジン 変速機: 6気筒 2.6L 140HP 5段変速 3段自動変速

性能: 最高速180km/h以上 データーベースでトヨタ セリカ XXのミニカー検索

トヨタ セリカ XX MA40型 日本 1978年

トヨタ セリカの上級車として1978年にセリカ XX(ダブルエックス)が登場しました。セリカのノーズを延ばし6気筒2L/2.6L(140HP)M型エンジンを搭載して、豪華なGTカーに仕立ててありました。3段AT/5段MT変速で、最高速は不明ですが多分180km/hを越えていたでしょう。もともとセリカは北米を意識した車でしたが、セリカ XXは北米で大成功した日産 フェアレディ Zの対抗馬として企画された車でした。セリカ XXは北米ではスープラ(SUPRA)という名前で販売されました。(アメリカで「XX」は映画の成人指定を意味するので車名には使えなかったので)

1980年のマイナーチェンジで2.6Lエンジンが2.8Lエンジンに変わりました。レザー張りシートがオプション設定されるなど、セリカ XXは国産豪華GTカーの先駆けとなった車でした。(日産 ローレルなど豪華なセダン系の車は既にありましたが) この車は会社の先輩が所有されていましたが、普通のサラリーマンでもちょっと贅沢な車を持つようになった時代でした。1981年にセリカ XX 2代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。国産名車コレクションの初期物ですので、メーカーはフランスの老舗ノレブです。プロポーションが良く長いノーズの伸びやかなボディがうまく再現されていました。フロントグリル、テールライト、黒いBピラーのXXのロゴなど細部も良く再現されています。(ただフェンダーミラーが大きめでやや目障りですが) ノレブはベージュや黒(実車のイメージカラー)の色違いで、内装の仕上げを良くした物を自社ブランドのルミノ(LUMYNO)でも発売していました。セリカ XX 初代の当時物ミニカーはダイヤペットの1/30とマッチボックスがありました。ダイヤペットの1/30は残念ながら持っていませんが、当時のミニカーとしてはそこそこの良い出来ばえでした。なおセリカ XX 初代の1/43ミニカーは2022年現在でもこのノレブ製しかありません。1/43以外では2020年に国産名車コレクション 1/24、2023年に日本の名車コレクション 1/64でモデル化されています。 以下はフロント/リア(BピラーのXXのロゴ部分拡大)の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=992

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.