ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

TOYOTA CROWN AMBULANCE (FS55V) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.49m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 6気筒 3.9L 130HP 4段変速 3段自動変速

性能: 最高速150km/h データーベースでトヨタ 救急車のミニカー検索

トヨタ クラウン 救急車 FS55V型 日本 1970年

トヨタ クラウン 3代目(MS50)をベースにした救急車(FS55V型)が1968年(昭和43年)に登場しました。正式名称はトヨタ 救急車で、ボディ前半はクラウン(MS50)ですが、後部は救急車専用ボディとなっていました。当時のバスやトラックなどに使われたF型6気筒3.9L(130HP)高出力エンジンを搭載していました。救急車は1970年代後半になると、後述するトヨタ ハイエース 救急車のような1ボックスカーを使ったものが主流になりましたので、トヨタの乗用車ベースの救急車としてはこのクラウンあたりが最後となりました。

ミニカーはダイヤペット製の当時物で、1971年に発売されました。クラウン 3代目 後期型の救急車(FS55V型)をモデル化しています。前述したクラウン 3代目のミニカーとは別物で、救急車として専用の型を起こしていました。専用の型を起しただけあってクラウン 救急車がリアルに再現されていて、当時のミニカーとしては素晴らしい出来ばえとなっていました。昭和時代の緊急車両のシンボルであった丸い赤色灯とフェンダー上のサイレンに郷愁を感じます。

このミニカーの当初の型番は203で、その後型番P25に変わり、荷台に電池ボックスが付けられてライト点滅ギミックが付いた型番P26、電子ブザーによるサイレンギミックが付いた型番P27などバリエーションが作られました。これは型番203の初期物ですので金属製ホイールが使われていますが、P26以降ではプラスチック製に代わりました。ボンネット/ドア/リアドアが開閉するギミック付きです。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/リアドアを開いた室内の画像です。室内後部にはストレッチャーらしき台と治療用ベッドが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は車体後部の側面/俯瞰画像です。なお屋根に表示されている赤十字マークは実車にはなかったようですが、救急車のミニカーであることをアピールする為に付けたようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1652

TOYOTA CELICA 1600GT (TA20) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.17m 全幅約1.6m エンジン 変速機: DOHC4気筒 1.6L 115HP 4段変速

性能: 最高速190km/h データーベースでトヨタ セリカ 初代のミニカー検索

トヨタ セリカ 1600GT TA20型 日本 1970年

日本にスペシャリティーカーというジャンルを初めて持ち込んだトヨタ セリカは1970年に登場しました。セリカのコンセプトは1964年に登場し大成功を収めたフォード マスタングと同じでした。マスタングと同様にセリカはスポーティな小型車で安価ながら、豊富な各種オプション装着でユーザーの好みに応じてパーソナライズできました。そんなわけでセリカ 初代は和製マスタングといえました。丸みのあるデザインからダルマセリカともいわれましたが、かっこいいデザインの車でした。

4気筒1.4L(86HP)/1.6L(105/DOHC 115HP)T型エンジンを搭載し、3段AT/4段MT変速で、最高速190km/h(1.6L)の性能でした。1972年にマイナーチェンジし、テールライトが2分割された後期型になり、足回りを固めた硬派のGTVが追加されました。なお前期型の燃料給油口はリアパネルの中央のガーニッシュパネル裏にありましたが、後期型では左Bピラーに移動しました。(当時はリアパネル中央に給油口がある車が結構ありました) 当初はクーペだけでしたが、1973年にテールゲートの付いたリフトバックが追加され、その後4気筒2L(105HP/DOHC 135HP)R型エンジンが追加されました。 国内同様にアメリカやヨーロッパでも人気が高く、世界中で大ヒットした車でした。1977年にセリカ 2代目にモデルチェンジしました。

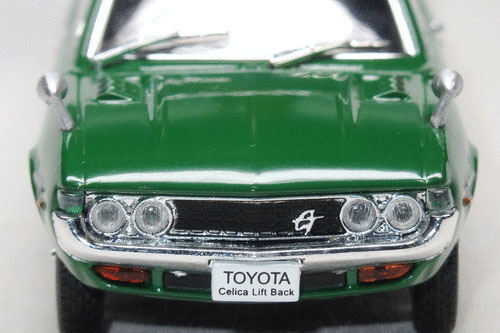

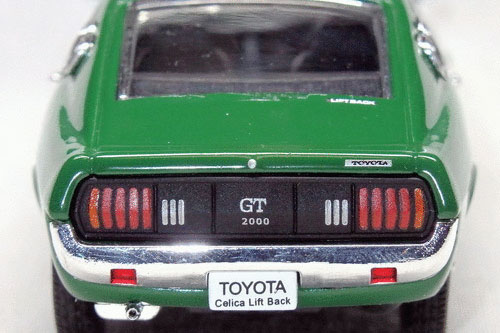

ミニカーは2006年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。メーカーはノレブで、プロポーションが良く実車のイメージがうまく再現されていて、かなり良い出来ばえでした。フロントグリル、ホイール、ボンネットのルーバーなど細かいところもリアルにできていました。以下に記載する2001年に発売されたトサ コレクション(エブロ製)のミニカーと非常に良く似ていますので、エブロ製を参考にしてモデル化したのかもしれません。なお細かいことを言うと、前期型をモデル化しているのに、左Bピラーに燃料給油口が付いているのは明らかに間違いです。人気車ゆえにセリカ 初代のミニカーはたくさんあります。当時物としてはダイヤペットのクーペ/リフトバック 1/40、トミカのクーペ/リフトバック 1/60、トミカ ダンディのクーペ 1/45がありました。1980年にフランスのソリドからクーペのラリー仕様が発売されましたが、これは外国のミニカーメーカーがモデル化した国産車としてトヨタ 2000GT、ホンダ S800、日産 フェアレディ Zに次ぐ快挙でした。2000年代以降ではエブロのクーペ/リフトバック、その型を使ったトサコレクションのクーペ /リフトバック)、国産名車コレクションのクーペ/リフトバック、ブレキナのクーペ 1/87、ミニチャンプスのクーペ/リフトバック、最近のレジン製ではMARK43やイグニションモデルなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2001年に発売されたトサ コレクション製のトヨタ セリカ 1600 GTV(1/43 型番215)の画像です。トサ コレクションはトヨタ系列の「面白部品倉庫」のブランドでエブロ製ミニカーなどをベースにした特注ミニカーを作っていました。これもエブロ製の1600GTをベースにして、テールスポイラーが付いた後期型の1600GTVに仕立てていました。(なお2003年にエブロでも1600GTVが発売されました) 後期型なのでフロントグリル横のウインカーがオレンジ色でテールライトが分割タイプとなり、左Bピラーに燃料給油口があります。プロポーションが良く実車と同じカラーリングでGTVの雰囲気がうまく再現され、実に良く出来ていました。室内もインパネのメーターが印刷されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。ボンネットがボディとは別パーツになっているのでボンエットが開きそうに見えますが、ボンネットは固定されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ セリカ 1600 (1/40 型番244)の画像です。ドア開閉部の隙間が少し目立ちますが、プロポーションは悪くなく当時としては並み以上の良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。上記のエブロ製と見比べると見劣りしますが、50年前の当時物ミニカーを最近のミニカーと同じ基準で評価してはいけません。これでも当時の国産ミニカーとしては並み以上の出来ばえだったのです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1980年に発売されたソリド製の当時物 トヨタ セリカ 1600 ラリー仕様(1/43 型番1094)の画像です。1978年のアクロポリス ラリーに参戦し8位となった車をモデル化しています。ボディ下半分がやや大きめな感じがしてプロポーション的には今一つですが、まずまずの良い出来ばえでした。ラリー仕様なので室内にはロールゲージが組み込まれています。ラリー仕様のデカールはこの状態まで貼付済みで発売されていて、追加するデカールも付属していたのですが、貼っていません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたミニチャンプス製のトヨタ セリカ 1600 輸出仕様 (1/43 型番400166420)の画像です。輸出仕様は2L/2.2Lエンジンを搭載していたので少しノーズが長く、左ハンドルでドアミラーやチンスポイラーなども国内仕様と異なっていました。その為国内仕様とは少し雰囲気が違っています。ミニチャンプスらしいそつのない正確な造形でとても良く出来ていました。特に室内はかなりリアルに再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたミニチャンプス製のトヨタ セリカ ファーストバック (リフトバックの輸出仕様) (1/43 型番400166471)の画像です。これも輸出仕様なので左ハンドルで、ドアミラーなどが国内版と異なっています。これもミニチャンプスらしいそつのない正確な造形でとても良い出来ばえでした。室内は実車のグレードを反映してインパネが少し変更されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1975年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ セリカ リフトバック (1/40 型番G13)の画像です。ダイヤペットの協力工場の9番工場製で、全体的に丸みが付き過ぎて実車のイメージとは少し外れた感じになっていました。ダイヤペット流の子供向けの意図的な?デフォルメなのでしょうが、ダルマセリカらしいとも言えます。ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きです。ボンネットをブラックアウトしたラリー仕様もありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/テールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1974年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ セリカ リフトバック (1/30 型番G30)の画像です。縮尺が1/30なので、全長141㎜の大きなサイズのミニカーです。ダイヤペットの1/30はサイズに見合った出来ばえの物が少ないのですが、これはダイヤペットの協力工場の12番工場製で当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。プロポーションが良くフロント/リアの造形も当時としてはリアルな造形で、実車の雰囲気がうまく再現されていました。ドア/ボンネット/テールゲートが開閉するギミック付きで、室内の造形も当時としてはリアルに出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/テールゲート開閉の画像です。テールライトは塗装したリアパネルの下にテールライトを組み込んであり、室内もリアシートが実車同様に折り畳むことができるなど凝った作りとなっていました。(室内後部の拡大画像はリアシートを折り畳んだ状態になっています) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2009年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのセリカ リフトバック (1/43 No.84)の画像です。メーカーは上記のクーペと同じノレブです。フロントグリル/リアパネルや灯火類などの細部はリアルですが、実車の丸みの付いたデザインをすこし誇張したデフォルメがされていました。その為すこし太り気味のセリカ リフトバックといった感じで、プロポーション的にはいまひとつでした。上記のクーペをモデル化した型職人とは別の職人が担当したように思えます。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションのセリカ リフトバック (1/43 No.4)の画像です。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。 プロポーションが正確で、フロントグリル、テールライト、ホイールなどがリアルに再現され、全体的にはかなりよく出来ていました。ただしグリル横のウインカーの下にボディの色が透けているのは、最近のミニカーとしては今一つです。また室内のインパネのメーターの印刷が簡素で、この部分は上記のミニチャンプスのインパネと見較べるとかなり見劣りします。プレミアムコレクションと称するからには、この辺りをもうすこしレベルアップしてもらいたいところです。ついでにいうと実車に即したカラーリングではありますが、この地味な赤茶色は個人的にはあまり好ましいと思えません。なお今回室内の仕上げレベルを比較してみて、2000年代に作られたミニチャンプス製ミニカーの室内の仕上げレベルが素晴らしかったことを再認識した次第です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。エンブレムやテールライトの造形はとてもよく出来ています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=978

TOYOTA CARINA 1600 (TA10) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.14m 全幅約1.57m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 105HP 4段変速

性能: 最高速165km/h データーベースでトヨタ カリーナのミニカー検索

トヨタ カリーナ 1600 TA10型 日本 1970年

1970年にトヨタ セリカと同じシャーシを使った兄弟車カリーナが登場しました。カリーナが狙いとしたユーザー層はセリカのような派手な外観の車は困るけど、カローラではいかにもファミリーカー臭いのでいやだというユーザーでした。その為カリーナは上級車のコロナ並みの大きさで、2/4ドアセダンが設定されていました。フロントグリルと縦長のテールライトは少し変わっていましたが、基本的には大人しいセダンスタイルでした。

セリカと同じT型4気筒1.4L(86HP)/1.6L(105/DOHC 115HP)エンジンを搭載し、動力性能はセリカと同等でした。1972年のマイナーチェンジで、フロントとリアのデザインが変更され、同年末にピラーレスの2ドアハードトップが設定されました。このマイナーチェンジ後のデザイン変更と「足の良いやつ」というCMコピーが効いたのか、カリーナは徐々に人気が出てきました。(元々セリカより対象ユーザーが多いので、それ以前からカリーナのほうがたくさん売れていたのですが) 1974年にセリカ同様にR型2L(105/DOHC 135HP)エンジンが追加され、1.4Lは1.8Lに切り替わりました。1977年にカリーナ 2代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションです。カリーナ 初代 2ドアセダン初期型のモデル化で、初期型がモデル化されたのはこれが初めてでした。メーカーはノレブで特徴的なフロントグリルなど実車の雰囲気が良く再現されていて、安価なミニカーながらなかなかの良い出来ばえでした。室内のインパネなどの細部も良く再現してあります。なおテールライトの取り付けがボディからややずれていますが、これはご愛敬レベルのささいな組付けの問題です。実車の人気が上がったことでハードトップ後期型のミニカーをダイヤペットが1976年に発売しました。当時物以外のカリーナ 初代のミニカーはトミカ リミッテドの初期型2ドアセダン、ハイストーリー(レジン製)のハードトップ後期型、国産名車コレクション1/24のハードトップ後期型などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1976年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ カリーナ ハードトップ 後期型 (1/40 型番G20)の画像です。DOHCエンジンを搭載した高性能版の1600GTをモデル化しています。(実車画像→ トヨタ カリーナ 1600GT) ピラーレスハードトップのスタイリッシュなボディがうまく再現され、室内のインパネ/メーター類も良く再現されています。ボディ側面ドア後方にあるGTのロゴとその下のモールに表示されているDOHCのロゴも実車に忠実です。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。フロントグリルやテールライトの造形は当時のミニカーとしてはリアルに出来ていました。当方の保有するこれはダイキャスト成型のバリが残っていて、トランクが完全に閉まりきらない状態です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=979

TOYOTA COROLLA 1200SL (KE20) 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.95m 全幅約1.51m エンジン 変速機: 4気筒 1.2L 68HP 4段変速

性能: 最高速145km/h データーベースでトヨタ カローラ/スプリンター 2代目のミニカー検索

トヨタ カローラ 1200SL KE20型 日本 1970年

トヨタ カローラ 2代目が1970年に登場しました。ボディは一回り大きくなり、先代のデザインをさらに洗練させたスタイルとなっていました。前輪サスペンションがストラット式に代わり、先代の4気筒1.2L(68HP)K型エンジンを引き継ぎ4段変速で最高速145km/hの性能でした。2/4ドアセダン、クーペ、バンが設定されていました。クーペは兄弟車としてカローラから独立したスプリンターと同じボディでエンブレムなどが異なっていました。

発売後直ぐに4気筒1.4L(86HP)T型エンジンを搭載する高性能版が追加され、1971年にマイナーチェンジされました。1972年にはクーペにDOHC4気筒1.6L(115HP)2T-G型エンジンを搭載するスポーツ仕様のカローラ レビンとスプリンター トレノが登場しました。 (レビンは英語で稲妻、トレノはスペイン語で雷鳴の意) 1972年に2度目のマイナーチェンジが行われ、1973年にはややマイルドな性能のOHV1.6L(105HP)のレビンJも登場しました。DOHCの2T-G型エンジンを搭載するレビンは人気があり、同じエンジン搭載のセリカは派手すぎて買えないという車好きが購入する車でした。1974年にカローラ 3代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは1971年に発売されたダイヤペットの当時物で、2ドアセダンをモデル化しています。実車と同じような色合いのプラスチック製フロントグリルの立て付けがいまひとつですが、プロポーションは良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。ラインストーンを使ったヘッドライトも当時のミニカーらしいところでした。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。カローラ 2代目のセダンのミニカーは2024年現在でもこれしかないようで、その意味では貴重なミニカーです。なおスポーツ仕様のレビンはエブロ、京商(ポリストーン製)、コナミの1/64、最近ではイグニッションモデル(レジン製)などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ スプリンター SL クーペ(1/40 型番214)の画像です。これもプラスチック製フロントグリルの立て付けが今一つですが、プロポーションが良く当時物としては良い出来ばえでした。こちらはヘッドライトにラインストーンを使っていません。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=980

TOYOTA TOYOPET CORONA 1700SL 1970 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.17m 全幅約1.56m エンジン 変速機: 4気筒 1.7L 95HP 4段変速

性能: 最高速160km/h データーベースでトヨタ コロナのミニカー検索

トヨタ トヨペット コロナ 1700SL RT80型 日本 1970年

1970年にトヨタ コロナ 4代目(RT80)が登場しました。コロナ 4代目として開発されていた車がコロナ マーク II(RT60/70)として商品化されたので、その次に開発されたコロナ(RT80)がコロナ 4代目となりました。カローラ 2代目を大きくしたような、全体的に丸みをおびたデザインになっていました。(当時としてはセンスの良いデザインだと思いました) 4ドアセダンと5ドアバンがありました。当初のエンジンは4気筒1.5L(70HP)/1.6L(85HP)R型を搭載し、3段AT/5段MT変速で最高速155km/h(1.6L)の性能でした。

1970年にコロナ マーク IIと同じ1.7L(95HP)/1.9L(100HP)R型エンジンを搭載した2ドアハードトップ(RT90)が追加され、セダンにもこのエンジンが追加されました。(実車画像→ トヨタ コロナ ハードトップ 後期型) 1971年のマイナーチェンジでフロントグリルが角張ったデザインに変更され、1972年にはハードトップの1.9Lエンジンがコロナ マーク IIと同じ2Lエンジンに変更されました。ライバルの日産 ブルーバードの人気が高かったことで、この大人しいデザインのコロナ 4代目は華やかなコロナ マーク IIの影に隠れてあまりぱっとしない存在でした。1976年にコロナ 5代目(RT100)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1971年に発売されたダイヤペット製の当時物です。コロナ 4代目 初期型セダンをモデル化しています。プロポーションが良く、フロントグリルとリアパネルのプラスチックパーツが実車に即した造形で実にリアルに出来ていて当時物としては素晴らしい出来ばえのミニカーに仕上がっていました。ナンバープレートに貼ってある「CORONA SL」のロゴ ラベルは実車に即したフォントでしたので、このミニカーはたぶん実車の販促用ノベルティにも使われたのではないかと思われます。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。これ以外の当時物ミニカーとしてはトミカのハードトップがありました。ただ実車の人気を反映しているのか、2024年現在でもそれ以外のコロナ 4代目のミニカーはありません。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=982

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.