ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

TOYOTA (TOYOPET) CROWN (MS50) 1967 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.67m 全幅約1.69m エンジン 変速機: 6気筒 2L 125HP 4段変速 3段自動変速

性能: 最高速150km/h データーベースでトヨタ クラウン S50型のミニカー検索

トヨタ トヨペット クラウン (MS50) 日本 1967年

1967年にトヨタ トヨペット クラウン 3代目(MS50)が登場しました。先代に比べるとボディは全体的に角がとれて丸みを帯びフロント周りは当時のアメリカ車 サンダーバードを思わせるデザインでした。エンジンは6気筒2L(125HP)のM型が主流で、3段AT/4段MT変速で、最高速150km/hの性能でした。従来の法人需要に加えて個人需要を喚起する為に、白をイメージカラーとした「白いクラウン」というキャンペーンが行われました。このキャンペーン戦略が当たり、クラウンはこのクラスで圧倒的なシェアを確保しました。

1968年にはパーソナルな性格の2ドアハードトップ(このクラスでは初めて)が追加されました。大きな2灯式角形ヘッドライトを持つスタイリッシュなハードトップのスタイルは斬新でした。1969年のマイナーチェンジで、フロントグリルが平面的なデザインになりました。この3代目から商用車(バン、ピックアップ)もマスターラインからクラウンに統一され、サードシートが付いた8人乗りのカスタム(ワゴン)もありました。1971年にクラウン 4代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは1968年に発売されたダイヤペット製の当時物です。プロポーションが良くフロントグリルの造形は当時としてはリアルに仕上がっていました。これはボディカラーがイメージカラーの白ですので、実車の雰囲気が良く再現されています。ボンエット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ダイヤペットは2ドアハードトップもモデル化していて、そちらも良い出来ばえでした。さらにパトカー仕様とMS50後期型をベースにした救急車もモデル化していました。当時物ミニカーにはモデルペットとトミカの初期物がありました。当時物以外としては、ファインモデルのアンチモニー製のセダン、コナミの絶版名車(1/64)のハードトップ、トミカ リミッテドのワゴン、ENIFのハードトップなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ クラウン (MS50) ハードトップ (1/40 型番188)の画像です。スタイリッシュなハードトップがうまく再現され、角型2灯式ヘッドライトのフロント周りもそこそこリアルで、これも当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンエット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。M型6気筒エンジンは結構リアルに再現してあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたダイヤペット製の当時物 トヨタ クラウン (MS50) パトカー (1/40 型番187)の画像です。上記のセダンに赤色灯と警視庁のシールが追加されています。ダイヤペットはクラウン ハードトップのパトカーも型番241でモデル化していましたが、実在しなかったと思います。パトカーのミニカーは子供に人気があったので、当時は実車の有無に関係なくパトカー仕様が設定されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションのトヨタ クラウン ハードトップ 1968 (1/43 No.26)の画像です。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。スタイリッシュなクラウンとして好きな車だったので出来ばえを期待していたのですが、梱包箱を開いて見た瞬間にがっかりしました。全体的に寸詰まりの感じで実車とはかけ離れたプロポーションです。このシリーズの常でフロントグリルやテールエンドの造形などは細部までリアルですが、肝心のプロポーションがこれでは話になりません。これを設計した型職人と製品化を認めた担当者はかなりセンスが悪いです。このプレミアムコレクション シリーズの出来ばえはばらつきが大きいですが、それはお手本にしているミニカーの影響が大きいようです。つまり良い出来ばえの既存ミニカーをお手本にすると、同じような良い出来ばえになりますが、このクラウン ハードトップには良いお手本がなかったわけです。(ただこれは私の推定ですので、実際はそうではないのかもしれません) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。フロント周り/テールライトの造形は細部までリアルです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は上記2台のクラウン ハードトップのミニカーと実車のサイドビューを並べてみた画像です。上段がダイヤペット製、中段が実車、下段がプレミアムコレクション製です。プレミアムコレクション製の前輪の位置、ドアの後端位置をみると、実車よりも全体的に前に寄り過ぎていることが分かります。(それで寸詰まりに見えるのです) またキャビン部分も大きめで不格好です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像に比較用ラインが表示されます)

以下のリンクをクリックするとデータベースでパトカー(ポリス)のミニカーの検索ができます。

データーベースでトヨタ車のパトカーのミニカー検索 データーベースで日産車のパトカーのミニカー検索 データーベースでマツダ車のパトカーのミニカー検索 データーベースで三菱車のパトカーのミニカー検索 データーベースでスバル車のパトカーのミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=975

TOYOTA COROLLA SPRINTER (KE15) 1968 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.85m 全幅約1.49m エンジン 変速機: 4気筒 1.1L 64HP 4段変速

性能: 最高速145km/h データーベースでトヨタ カローラ/スプリンター 初代のミニカー検索

トヨタ カローラ スプリンター KE15型 日本 1968年

トヨタ カローラ 初代の人気は高く、スポーツ仕様を求めるユーザー層に応じて1968年に追加されたのがスプリンターでした。ボディ後半部分をクーペスタイルに変更していますが、これは当初から準備されていたようです。同じエンジンながら馬力が多少アップして最高速も5km/h高く、内装もスポーティでちょっとだけ値段が高いというバリエーション追加は、商売上手なトヨタらしいやり方でした。カローラはカローラ店で販売され、さらにスプリンターを売るトヨタオート店が新設されました。カローラと同じくスプリンターも1969年に1.2L(68HP)エンジンに切り替わりました。1970年にスプリンター 2代目にモデルチェンジしました。

今見るとカローラ セダンとスプリンター クーペのスタイルの違いはほんの少しでほとんど同じように見えます。また動力性能の違いも現代なら誤差の範囲内ですが、当時の車好きはそのようなわずかなスペックの違いにも敏感でした。またそのようなスペックの違いが、実際の車の売れ行きを左右した時代でもありました。

ミニカーは唯一の当時物であるダイヤペット製で、1969年に発売されました。前述したカローラのリアを修正しフロントグリルとバンパーをプラスチック製パーツに変えて、スプリンターに仕立てていました。カローラと同様に当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。なおこの薄紫のカラーは実車にはなかったと思いますが、当時のミニカーとしても珍しい色でした。なおトランクの開閉ギミックを外した仕様変更版(型番227)が1971年に発売されました。これ以外のスプリンター 初代のミニカーはホンコン製の小スケール品があるようですが、2024年現在でもそれ以外はないようです。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=971

TOYOTA CORONA MARK II HARDTOP (RT70) 1968 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.3m 全幅約1.61m エンジン 変速機: 4気筒 1.9L 100HP 4段変速 3段自動変速

性能: 最高速165km/h データーベースでトヨタ コロナ マーク IIのミニカー検索

トヨタ コロナ マーク II ハードトップ RT70型 日本 1968年

トヨタのコロナとクラウンの間を埋めるモデルとして、コロナの上級車コロナ マーク II (RT60)が1968年に登場しました。日産のローレルに対抗した車で、元々はコロナの次期型として開発されていました。コロナ 2代目よりボディは一回り大きく、コロナのアローラインをさらに発展させたフロントのデザインとなっていました。4気筒1.6L(85HP)/1.9L(100HP)のR型エンジンを搭載し、3段AT/4段MT変速で、最高速165km/h(1.9L)の性能でした。セダン、2ドアハードトップ、バン、ワゴン、ピックアップが設定され、このクラスの車として市場をリードしました

1969年にDOHC化された2L(140HP)エンジンを搭載した高性能版の2ドアハードトップ GSSが追加され、最高速200km/hと高性能でした。1971年のマイナーチェンジで、フロントグリルの中央部分に突起の有るデザインに変更され、その見た目からイーグルマスクと呼ばれました。(実車画像→ トヨタ コロナ マーク II 1971) 1972年にコロナ マーク II 2代目(X20)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1969年に発売されたダイヤペット製の当時物です。細部のつくりにやや大雑把な部分もありますが、独特のフロント周りはうまく再現されていて、当時のミニカーとしてはそこそこの良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ダイヤペットはこれをイーグルマスクに変更したハードトップ後期型(型番253)とセダン初期型(型番200)とABS樹脂製のハードトップ後期型(型番A01)もモデル化していました。こんな具合にモデル化されたミニカーが多いと言うことは実車に人気があったことの証です。なお型番200のセダンはダイヤペットで最悪の出来ばえ?と言われていたミニカーで、後にレザートップ風にルーフを塗装した改良版が出ました。(個人的には最悪というほどひどくはないと思いますが) ダイヤペット以外の当時物としてはトミカのハードトップがありました。 当時物以外では国産名車コレクションからセダン、トミカ リミテッドからセダンが出ています。また2017年に国産名車コレクション 1/24でもセダンがモデル化されました。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのトヨタ コロナ マーク II セダン 1968 (1/43 No.32)の画像です。メーカーはノレブで4ドアセダンをモデル化しています。ノレブらしいそつのない造形で実車がうまく再現されていました。特徴的なフロント部分の造形や灯火類などの細部もリアルで、安価な雑誌付きミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=976

TOYOTA PUBLICA 1000 (KP30) 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

トヨタ パブリカ 1000 KP30型 日本 1969年

トヨタ パブリカの2代目が登場したのは、初代登場から8年経過した1969年でした。この頃になるとカローラが大衆車となり、パブリカは若者向けの入門車という位置づけになりました。そこで若々しさを感じさせるデザインを目指したようですが、このKP30型の外観は今ひとつの感じがありました。先代と同じ空冷800ccエンジンも残されていましたが、主たるエンジンはカローラのK型を流用した4気筒1L(58HP)/1.1L(68HP)で、4段変速で最高速150km/h(1.1L)の性能でした。

カローラと同じ1.2Lエンジンを搭載したスポーツ仕様のSLが追加され、1972年のマイナーチェンジではリアがカローラのようなファーストバック的な外観に変更され、空冷エンジンの設定がなくなりました。なおこの車には業務提携していたダイハツ工業から同じボディの姉妹車がコンソルテという名前で発売されました。1973年にパブリカの上級車として、パブリカ スターレット(ダイハツ版はコンソルテ クーペ)が登場しました。1976年の最後のマイナーチェンジでKP50型となり、1978年のスターレット 2代目の登場でパブリカの名前は消えました。なお商用車のパブリカ ピックアップは1987年まで生産されました。

ミニカーは1970年に発売されたダイヤペット製の当時物です。フロントグリルの出来がいまひとつですが、プロポーションは悪くなく、実車の全体的な雰囲気はうまく再現されていました。車高が高くなっているのでアンバランスな感じがしますが、ボディを押しさげてやると本来のプロポーションが悪くないことが分かります。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きで、室内もそこそこ良く再現されています。なおパブリカ 2代目のミニカーは2024年現在でもこれしかありません。ただし商用車のパブリカ ピックアップは懐かしの商用車コレクションでモデル化されています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/室内の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=977

TOYOTA 7 CAN-AM 1969 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.75m 全幅約1.88m エンジン 変速機: DOHC V型8気筒 5L 530HP 5段変速

性能: 最高速 不詳 データーベースでトヨタ 7のミニカー検索

トヨタ 7 カンナム仕様 日本 1969年

1960年代のトヨタは量産車ベースの車で行うレースを重視していたので、本格的なプロトタイプ スポーツカーの開発には消極的でした。日本GPには2000GTのレース仕様で参戦していましたが、日産 R380などのプロトタイプ スポーツカーには勝ち目がありませんでした。そこで1967年にプロトタイプ スポーツカーの開発を行うことになり、2000GTの開発と同じようにヤマハ発動機に開発を依頼しました。ヤマハはフォード GT40を購入して調査することで開発を進め、1968年にトヨタ 7 初代(415S)が完成しました。(実車画像→ トヨタ 7 初代)

トヨタ 7 初代はアルミ製モノコックのシャーシに、新開発したアルミ合金製V型8気筒3L(328HP)エンジンを搭載するグループ7(カンナム仕様)のオープンカーでした。エンジンを3Lとしたのは、グループ6としてヨーロッパの耐久レース参戦も予定していたからだそうです。その為5Lクラスの大排気量エンジンが一般的なグループ7(カンナム仕様)としてはパワー不足で、国内の耐久レースでは健闘したものの、1968年の日本GPでは優勝した日産 R381などについていけず、大敗しました。

1968年日本GPの結果を踏まえて、1969年には新開発したV型8気筒5L(530HP)エンジンを搭載したトヨタ 7 2代目が登場しました。シャーシは一般的な鋼管スペースフレームに変更され、ボディは直線的なデザインに変更されました。なおこのマシンのテスト走行中にレーシングドライバーの福沢幸雄氏が事故死しています。1969年の日本GPでは日産 R382が1-2フィニッシュで優勝し、トヨタ 7は3-4-5位でした。同年のワールドチャレンジカップ 富士200マイル(通称 日本カンナム 第2回)ではトヨタ 7 カンナム仕様が優勝しています。

1970年に5Lエンジンをターボ過給して800HPにパワーアップしたトヨタ 7 3代目が登場しました。鋼管をアルミ合金に変えてシャーシを軽量化、サスペンションも軽合金で軽量化されていました。外観的にはコクピット左右にあった吸気孔がボディ側面のNACAダクトに変わったのが目立ちました。トヨタはアメリカでのカンナム参戦も予定していましたが、日産が参戦しないことで日本GPが中止され、トヨタ 7のテスト走行で河合稔氏が事故死したこともあって、トヨタ 7の開発は中止され3代目のレース参戦はありませんでした。(実車画像→ トヨタ 7 3代目)

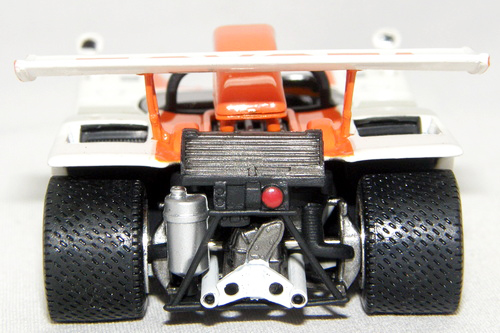

ミニカーは2006年に発売されたエブロ製です。トヨタ 7 2代目のカンナム仕様で1969年の日本カンナム出場車をモデル化しています。ホイールやエンジン周りがリアルに再現されていて、かなり良い出来ばえでした。エブロはトヨタ 7 初代の日本GP/カンナム仕様、2代目の日本GP/カンナム仕様もモデル化していました。なお2代目の日本GP仕様の5種類は型番が異なるものが出ていますが、単なる同じ物の型番変更のようです。エブロ以外ではQモデル(レジン製)の初代と3代目、トミカの3代目やデルプラドの3代目があります。 以下はフロント/リアの拡大画像とリア車体下部の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1789

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.