ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

PEUGEOT 402 SEDAN 1935 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

プジョー 402 セダン フランス 1935年

1935年に最初のプジョー 02シリーズとして発表されたのが、画期的な流線型ボディで有名な402でした。前年に発表された革新的なデザインのシトロエン 7CVに対抗してこのようなデザインを採用したのだと思います。中身は01シリーズの発展型シャーシに新設計の4気筒2Lエンジンを搭載していました。このデザインは同時期のアメリカのクライスラー エアフローによく似ていますが、ヘッドライトがグリル内に格納されている点が異なります。奇抜なデザインでしたが、フランス人には好まれたようで商業的に成功しました。

1936年に402と同じフロントグリルで、ボディを一回り小さくして1.7Lエンジンを搭載した302が登場しました。また302のボディに402のエンジンを搭載した高性能車 402 レジュール(legere:lightの意)も登場しました。この402 レジュールには世界初のハードトップ(センターピラーのない2ドア)モデルもありました。また402 コンバーチブルには電動でハードトップを出し入れできるエクリプスがありました。この電動格納ハードトップも世界初で、当時のフランス車は時代の最先端を走っていました。402は1942年まで生産され総生産台数は約75000台でした。(実車画像→ プジョー 402 ハードトップ)

ミニカーは2006年に発売されたノレブ製です。特徴的なフロントグリルと流線形ボディがうまく再現されていて、室内などの細部もリアルで良く出来ています。ただこのスケールでフロントグリルの格子部分をプラスチック製で再現したので、格子が太すぎて肝心のヘッドライト(ちゃんと内蔵しているのですが)がよく見えないのが残念です。このグリル内格納式ヘッドライトについては後述しているイクソ製の202の再現方法が秀逸です。ノレブは402 エクリプスもモデル化しています。ノレブ以外の402のミニカーはデュブレイ(DUBRAY)製とフランスのミニカー付雑誌「PEUGEOT COLLECTION」のNo.3でモデル化されています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年代に発売されたデュブレイ製のプジョー 402B (1/43 型番1?)です。フランスのデュブレイはハンドメイドのプラスチック製少量生産ミニカーのブランドで、主に1930年代のフランス車をモデル化していました。402Bは1938年にエンジンを2.1L(60HP)に変えた改良版で、ミニカー全長が119mmと長いのでロングホイールベースのタイプL(リムジン仕様)をモデル化しているようです。こちらは透明プラスチックでフロントグリルを表現していますので内蔵した黄色のヘッドライトが透けて見えますが、もう少し透明度があるともっとリアルになるのですが。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=263

PEUGEOT 402 ECLIPSE 1935 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

プジョー 402 エクリプス フランス 1935年

1935年のパリ サロンで発表されたプジョー 402 エクリプス(eclipse:仏語で日食(陰り)の意)はハードトップを電動で出し入れする機能で話題を呼びました。大きなハードトップをトランクに格納する為に、ボディ後半がかなり長くなっています。(この電動式ハードトップの構造はフランス人のカーデザイナーが1931年に特許を取得しています) 402の解説で前述したようにプジョーは世界初のハードトップを考案しただけではなく、それを電動で出し入れする機能までも実現していました。この手の派手な仕掛けはアメリカ車が最初のように思いがちですが、当時の自動車技術はフランス車が一番進んでいたのです。 (実車YouTube動画→ プジョー 402 エクリプス)

ミニカーは2005年に発売されたノレブ製です。このミニカーも前述したノレブ製の402 セダンと同様に良く出来ています。(フロントグリル内のヘッドライトが見難いのは同じですが) このミニカーはエクリプスが実現した世界初のハードトップ格納機能をギミックとして忠実に再現しています。このギミックはうまく出来ていてスムーズに動作します。この手のギミックは繊細で壊れやすい物が多いのですが、これはかなりしっかりした作りです。トランク内にスペアタイヤがあるなど室内の造形も良く再現してあります。ノレブは1/18でも402 エクリプスをモデル化しています。なおこれ以外の402 エクリプスのミニカーはフランスのミニカー付雑誌「PEUGEOT COLLECTION」のNo.11があります。

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はハードトップ収納ギミック動作の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=265

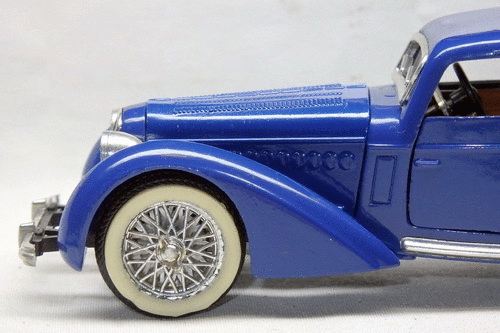

DELAHAYE 135M 1935 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ドライエ 135M フランス 1935年

ベテラン期に初期のドライエに付いて記載しましたが、1933年には6気筒3.2L(76HP)エンジンを搭載した高性能車スーパーリュクス(SUPERLUXE)が登場しました。(実車画像→ ドライエ 138 スーパーリュクス 1934) スーパーリュクスは横置きリーフスプリング式前輪独立懸架サスペンションを採用していて、4気筒2.2Lエンジン仕様(134)や、スポーツ仕様の18 スポーツがありました。その18 スポーツはスピード記録を数多く達成しドライエは注目を浴びるようになりました。

1935年のアルペン ラリーでの勝利を記念して135 クーペ デ アルペスが登場し、1936年にはドライエとして最も有名な6気筒3.6L(160HP)エンジンを搭載した高性能版の135Mが登場しました。135のレース仕様は1937年モンテ カルロ ラリー優勝、1938年ルマン優勝などレースで大活躍しました。絶頂期のドライエは1935年に経営不振であったドラージュを吸収合併しました。1937年には135の後継車として145が登場しました。当時のドライエとドラージュは贅を尽くした魅力的なデザインの特注ボディを架装した高性能高級車でした。

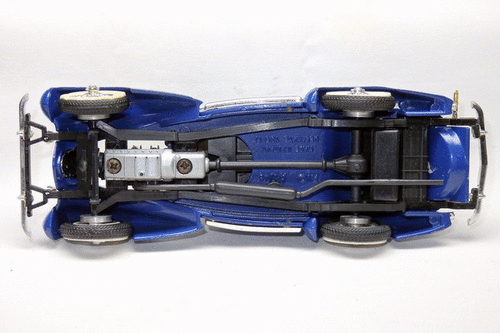

ミニカーは1970年代に発売されたリオ製です。コーチビルダーのアンリ シャプロン製だと思われる135M クーペをモデル化しています。全長5mを超える大きなボディなので、ミニカーは全長128㎜と大きめのサイズです。プロポーションが良くフロントグリルや室内などの細部も良くできていてリオの傑作ミニカーの一つです。リオのミニカーはシャーシやエンジンなどのメカ部分も再現しているのが特徴ですが、この135Mもボンネットを外すとエンジンが再現され、底板部分にはシャーシやサスペンションも再現されています。これ以外のドライエ 135のミニカーはソリド(べレム)のカブリオレ、ミニチャンプスのカブリオレ 1/43と1/18、イクソのルマン レース仕様などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はボンネットを取り外したエンジンルームと底板部分のシャーシ/サスペンションの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたソリド製のドライエ 135M フィゴーニ 1939 (型番78)の画像です。コーチビルダーのフィゴーニ & ファラスキーによる特注ボディのカブリオレをモデル化していますが、特別に華麗なデザインというほどでもありません。上記のリオ製ほど凝った作りではありませんが、1970年代のミニカーとしては良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたソリド製のドライエ 135M フィゴーニ 1939 (型番48)の画像です。上記の幌を立てたバリエーションで、幌以外の違いは特にありません。ソリドのクラシックカーのカブリオレ仕様にはこのような幌を閉じたバリエーションがありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=281

PANHARD LEVASSOR 6CS FAUT-CABRIOLET 1935 FRANCE

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

パナール ルヴァッソール 6CS フォ カブリオレ フランス 1935年

パナール ルヴァッソールは旧式なスリーブバルブ方式ながら6気筒エンジンを新規開発し、1930年代にはパナールのエンジンはこの6気筒に統一されていきました。1929年に登場したDSシリーズは6気筒3.5Lエンジンを搭載し、4ドアセダン、クーペ、カブリオレなどがあり、当時のルノーの高級車よりも高価な車だったようです。DSシリーズの小型版がCSシリーズで、6気筒2.3Lエンジンを搭載していました。

そのCSシリーズの最終仕様が6CSでした。6気筒2.9L(82HP)エンジンを搭載し、4段変速で最高速120km/hの性能でした。この時代にはコーチビルダーが製作する華麗なボディを架装したモデルがありましたが、この6CSは鋼鉄製のメーカー標準ボディを架装したモデルのようです。フロントピラーを2本にして間に曲面ガラスを組み込んだ「パノラミク」と呼ばれるフロントウィンドーが特徴です。このウィンドーは1936年に登場したディナミクにも継承されていました。なお名前のフォ カブリオレとは「偽物のカブリオレ」と言う意味で、見た目がカブリオレ風のハードトップという意味です。

ミニカーは2011年に発売されたイクソ製です。このミニカーは元々はフランスのミニカー付き雑誌「VOITURES CLASSIQUES」シリーズのNo.40として作られたもので、これはそれの仕上げレベルを変えてイクソのMUSEUMシリーズとして発売されたものです。フロントグリルのパナール ルバッソールとSIX(6気筒の意)の赤色のロゴ、グリル上のマスコット、ボンネット側面のスリット部分、スペアタイヤ上に付いたバックミラー、室内インパネなど細かいところがリアルに再現されています。カラーリングも綺麗で見栄えのするクラシックカーに仕上がっています。この時代のパナールは量産ミニカーとしてほとんどモデル化されていないので、貴重な存在のミニカーです。 以下はフロント(グリル拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1110

ALFA ROMEO 16C BIMOTORE 1935 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.33m 全幅約1.65m エンジン 変速機: DOHC 16(8x2)気筒 5.8(2.9x2)L スーパーチャージャー 540HP 4段変速?

性能: 最高速320km/h データーベースでアルファ ロメオ ビモトーレのミニカー検索

アルファ ロメオ 16C ビモトーレ イタリア 1935年

GPレースで圧倒的に強かったアルファ ロメオ P3も、1934年から始まった新しい規定のフォーミュラ 750(重量750kg以下)ではナチス ドイツが国策で後押しするメルセデス ベンツ W25などのドイツ勢に圧倒されるようになりました。そこで当時アルファ ロメオのワークス チーム(スクーデリア フェラーリ)を監督していたエンツォ フェラーリが開発したのが、16C ビモトーレでした。ビモトーレという名前は2つのエンジンという意味で、コックピットの前後に8気筒エンジンを搭載し、2倍のパワーで後輪を駆動します。2つのエンジンは長いクランクシャフトで連結され、その中間からP3独特の2つのドライブシャフトを介して左右のタイヤを駆動しています。(複雑な構造です)

1935年のテストでは最高速321.5Kmを記録しており、確かに早かったのですが、名ドライバー T.ヌヴォラーリをしても操縦が難しかったそうです。さらに当時の細いタイヤがハイパワーに耐えられず、その為タイヤ交換に時間を取られることも問題でレースでは活躍できませんでした。結局P3の後継は12気筒エンジンを搭載したティーポ C (12C)となりましたが、このマシンは活躍できませんでした。(実車画像→ アルファ ロメオ ティーポ C)

ミニカーは1997年頃に発売されたトップモデル製で材質はレジンです。ボディ後端のリアのエンジン始動用のクランクハンドル、リアの右サイドから出る2本目の排気管が2つのエンジンを搭載していることを示しています。量産ミニカーはトップモデルしかなく、バリエーションが数種類あります。(戦前のメルクリンのミニカーもありましたが、それは別格のレア物です) 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1300

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.