ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

AUTOBIANCHI PRIMULA 1964 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.79m 全幅約1.58m エンジン 変速機: 4気筒 1.2L 59HP 4段変速

性能: 最高速135km/h データーベースでアウトビアンキ プリムラのミニカー検索

アウトビアンキ プリムラ イタリア 1964年

1964年にアウトビアンキ ビアンキーナの後継車としてプリムラが登場しました。当時のフィアット車は全てが後輪駆動車で、前輪駆動方式を採用するにあたり、プリムラがその市場実験車に選ばれました。フィアットはイギリスのBMC ミニが採用したイシゴニス方式(エンジンの下にギヤボックスを配置)の前輪駆動車のサービス性が悪いなどの問題点を解決する為に、同社の技術者ダンテ ジアコーサが開発したダンテ ジアコーサ方式(エンジンの横にギヤボックスを配置)の前輪駆動方式を採用しました。なお現在の前輪駆動車はダンテ ジアコーサ方式が一般的です。

プリムラは4気筒1.2L(59HP)エンジンを横置き搭載し、4段変速で最高速135km/hの性能でした。ボディは2/4ドアセダンと3/5ドアハッチバックで、フィアットよりもスポーティでしゃれた感じでした。1965年によりスポーティなクーペも追加されました。プリムラは好評で1970年まで生産され、総生産台数は約7.5万台でした。フィアットは前輪駆動車が市場に受けいれられることが確認できたので、1969年に前輪駆動車アウトビアンキ A111とアウトビアンキ A112、1970年にフィアット 128を登場させました。なおトヨタ自動車も前輪駆動方式を採用するにあたり、1978年に発売したコルサ/ターセル(縦置きエンジンの前輪駆動車)で市場の反応を確認していました。(実車画像→ トヨタ ターセル 1978)

ミニカーは1964年に発売されたポリトーイ製の当時物です。プリムラ 3ドアハッチバックをモデル化しています。ポリトーイとしては初期のモデルで、ポリトーイ流デフォルメが控えめのリアルな造形で実車の雰囲気がうまく再現され、当時のミニカーとしては良く出来ていました。ボンネット/ドア/テールゲートが開閉するギミック付きです。また室内全体に赤い起毛仕上げが施されていて、豪華な感じに仕上げられていました。ポリトーイは廉価版のエキスポート(EXPORT)シリーズでプリムラ クーペもモデル化していましたので、プリムラは当時人気があったようです。これ以外のプリムラの量産ミニカーはメーベトイの当時物がありましたが、当時物以外では2024年現在でもモデル化されていないようです。(フランスのレジン製少量生産品でクーペがあるようですが) 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/テールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

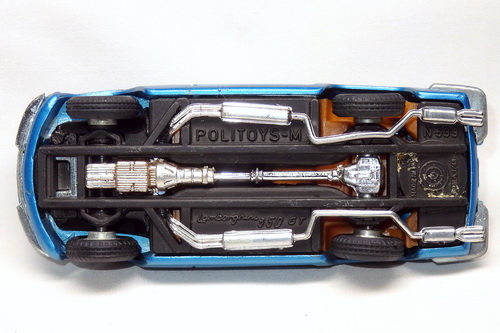

以下は1968年に発売されたポリトーイ製の当時物 アウトビアンキ プリムラ クーペ (1/43 型番548)の画像です。プリムラ クーペは4気筒1.5L(70hp)エンジンが搭載され、最高速150km/hとセダンより少し高性能だったようです。当時のポリトーイの廉価版であったエキスポート(EXPORT)シリーズのミニカーでしたので、バンパー/フロントグリルと底板が一体成型されリアライトの塗装処理を省くなどのコストダウンがされていました。廉価版とはいえプロポーションは悪くないので、これも実車の雰囲気をうまく再現していました。ドアが開閉するギミック付きです。なおエキスポート(EXPORT)シリーズは後に安っぽいフリーホイールを使うようになりましたが、これはまだメタル製ホイールが使われているのであまり安っぽい感じはしません。(実車画像→ アウトビアンキ プリムラ クーペ) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年に発売されたメーベトイ製の当時物 アウトビアンキ プリムラ ドラム缶付 (1/43 型番A66)の画像です。メーベトイは型番A5でプリムラをモデル化していましたが、これはそれの屋根にドラム缶を載せています。側面に表示された「RICERCHE PETROLIFERE ELAF」とは英語では「OIL RESEARCH(石油リサーチ) ELAF」という意味です。ELAFとは石油関連技術の会社の名前で、その会社の作業/宣伝用の車のようです。ミニカーの出来ばえはメーベトイ流のリアルな造形で、上記のポリトーイ製プリムラと同等レベルの良い出来ばえでした。ドアとテールゲートが開閉するギミック付きです。なおヘッドライト周りに付いている茶色の汚れはラインストーン製ヘッドライトを固定する接着剤が変色した物で、初期のメーベトイ製ミニカーでよく見られる経年変化です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像とテールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=680

ALFA ROMEO GIULIA CANGURO BERTONE 1964 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.67m 全幅約1.56m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.6L 112HP 5段変速

性能: 最高速240km/h データーベースでアルファ ロメオ カングーロのミニカー検索

アルファ ロメオ ジュリア カングーロ ベルトーネ イタリア 1964年

アルファ ロメオ ジュリア カングーロは1964年のパリ サロンで公開されたデザイン コンセプトカーでした。レースカーのアルファ ロメオ TZをベースにした公道仕様車を提案したもので、余分な空間を切り取って美しい流線形ボディにまとめたデザインは、当時ベルトーネに在籍していた若かりしG.ジウジアーロによるものでした。ボディはファイバーグラス製でTZのアルミニウム製ボディより軽量でした。

カングーロは発表当時そのデザインが絶賛されましたが、TZのシャーシの供給不足などの理由で生産化はされませんでした。ただこのデザインはその後のアルファ ロメオの量産車デザインに生かされました。その代表的なモデルとしては1970年に登場したアルファ ロメオのスーパーカーであったモントリオールがありました。なお車名のカングーロ(イタリア語)は、英語ではKANGAROO(カンガルーの意)のことです。

ミニカーは1967年に発売されたポリトーイ製Mシリーズの当時物です。 実車の美しいデザインがうまく再現されていて、かなり良い出来ばえになっていました。実車と比べるとヘッドライト/テールライトがやや小さ目ですが、これはポリトーイ流のデフォルメでしょう。ドアとフロントカウルが開閉するギミック付きで、室内もそこそこ良く再現されていましたが、このミニカーの見どころは大きく開くフロントカウルと、その下のエンジンルーム内のエンジン等のリアルな再現でした。このようにエンジン/サスペンションなどのメカをリアルに再現していたのが当時のポリトーイ Mシリーズの特徴でした。また50年以上も前に作られたミニカーながら塗装の艶などはまだ新品のように綺麗で、ポリトーイの塗装品質が優秀だったことがわかります。私がミニカーを集めることになったのは、このミニカーなど当時のかっこいいミニカーに魅せられたことがきっかけでしたので、この当時のミニカーは今でもとても大切にしています。これ以外のカングーロの当時物ミニカーとしては、同じポリトーイのペニーシリーズの1/66、マーキュリー、ポリトーイをコピーしたジョアルがありました。最近ではNEO(レジン製)がモデル化しています。 以下はフロント/フロントカウルを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1805

FERRARI 158 F1 1964 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.5m エンジン 変速機: DOHC 8気筒 1.5L 210HP 6段変速

性能: 最高速270km/h データーベースでフェラーリ 158 F1のミニカー検索

フェラーリ 158 F1 イタリア 1964年

フェラーリ 156 F1の後継として158 F1が1964年に登場しました。156 F1後期型がベースで、エンジンはV型8気筒1.5L(210HP)で、ボッシュの燃料噴射を採用していました。ノーズ左右のNACAダクトと空色に塗られたホイールが外観上の特徴でした。(鋳造マグネシウム製ホイールは酸化されやすくので強度保持の為塗装されていました) バンク角180度(水平対向)のV型12気筒エンジン(225HP)を搭載する1512 F1も同時に開発されました。(1512とは1.5L12気筒の意) このエンジンは後の365 BBなどのミドシップ スポーツカーで使われたエンジンのベースとなりました。

1964年シーズンはフェラーリ、ロータス、BRMの3チームが競う展開でした。フェラーリはJ.サーティースのドライブでドイツ GPとイタリア GPで2勝し、オーストリア GPでは156 F1が1勝し、フェラーリはドライバーとコンストラクターの2冠を獲得しました。なおフェラーリは競技運営上のトラブルで競技ライセンスを返上した為、終盤のアメリカ GPとメキシコ GPでは、ワークスではないアメリカのNARTチームとして参加しました。1965年シーズンはロータス 33が圧倒的に強く、フェラーリ 158 F1は1勝もできませんでした。1966年に後継車の312 F1が登場しました。

ミニカーは1999年に発売されたブルム製です。1964年のイタリアGP 優勝車(ドライバー J.サーティース)をモデル化しています。ブルムのF1 ミニカーもこの頃には、コクピットのインパネやエンジン部などの細部がブルム初期物に比べるとリアルになりかなり良い出来ばえになりました。ブルムはバリエーションでアメリカのNARTチームが使ったカラーリングが赤ではない158 F1と1512 F1もモデル化しています。それ以外の158 F1のミニカーはイクソ、マテルなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1999年に発売された同じブルム製の158 F1 1964年 (1/43 型番R291C)の画像です。メキシコ GPで6位となった#18号車(ドライバー P.ロドリゲス)をモデル化しています。上述したようにこの車はフェラーリのワークスではなくアメリカのNARTチームとして参加していましたので、ボディカラーが赤ではありません。このレースでは158 F1の#7が2位、#8が3位となっていますが、それもブルムがモデル化しています。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1999年に発売された同じブルム製の 158 F1 1965年 (1/43 型番R296)の画像です。イタリア GPでリタイアした#6号車(ドライバー N.バッカレラ)をモデル化しています。上記の型番290と同じ158 F1ですが、エンジン上部のカバーなどが違っています。エンジン上部に8本の吸気管があり8気筒エンジンであることが分かります。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1999年に発売された同じブルム製の 1512 F1 1965年 (1/43 型番R298)の画像です。こちらはイタリア GPでリタイアした#8号車(ドライバー J.サーティース)をモデル化しています。上の158 F1と同じように見えますが、エンジン上部に12本の吸気管があり12気筒エンジンを搭載していることが分かります。エンジン下の排気管の部分も変更されています。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フェラーリ 1512 F1のミニカー →データーベースでフェラーリ 1512 F1のミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1730

FERRARI 275 GTB 1964 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.37m 全幅約1.7m エンジン 変速機: DOHC V型 12気筒 3.3L 300HP 5段変速

性能: 最高速260km/h データーベースでフェラーリ 275のミニカー検索

フェラーリ 275 GTB イタリア 1964年

フェラーリ 250シリーズは1964年からV型12気筒3.3L(260HP)エンジンを搭載する275シリーズに切り替わりました。(275とは1気筒の排気量が275㏄の意) ロングノーズ/ショートデッキのボディはピニンファリーナのデザインで、2ドアクーペのGTB(GRAN TURISMO BERLINETTA)とオープンのGTS(GRAN TURISMO SPIDER)がありました。275シリーズはトランスアクスル方式(変速機をリアのデフギアと一体化した構造で前後輪重量配分が向上)と全輪独立懸架サスペンションをフェラーリのロードカーとして初めて採用しました。またレースカーをベースとせず、最初からロードカーとして遮音などを考量して設計されたので、居住性が向上していました。

1966年にはフェラーリのロードカーとして初めてエンジンがDOHC化され、吸排気バルブを駆動する4カムを意味する4が追加されて名前がGTB/4となりました。エンジン出力は300HPにパワーアップし、最高速は260km/hでした。エンジン変更でボンネット中央にわずかな膨らみ(パワーバルジ)が追加され、フロントの空力特性改善の為ノーズが少し長くなりフロントグリルが小さくなりました。1968年まで生産され、275シリーズの総生産台数は約900台でした。後継車は1968年に登場した365 GTBでした。

ミニカーは1968年に発売されたポリトーイ製Mシリーズの当時物です。キャビン部分を小さめにしたポリトーイ流のデフォルメがされているので、ミニカーとしてはかっこいいのですが、実車と比べるとフェンダーラインより下の部分のボリュームがやや大きすぎます。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。ポリトーイのMシリーズはエンジンなどのメカをリアルに再現しているのが特長で、この275 GTBも12気筒エンジンがリアルに再現されています。購入してから50年以上経過していますが、ボディは新品同様の艶があり、当時の塗装技術が優れていたことが分かります。

子供の頃から実車とプロポーションが異なるこのミニカーを見慣れていたので、実車の写真を見て「ミニカーに実車が似ていない」という変な感覚を生んでしまう程、私はこのミニカーに格別の魅力を感じていました。こんな具合にミニカーには実車の魅力を別にしてミニカー独自の魅力が生じることがあり、その点では実車を正確にスケールダウンしたスケールモデルとデフォルメしたミニカーには違いがあります。(ただし最近のミニカーはほとんどがスケールモデルですが) フェラーリ 275の当時物ミニカーはディンキー、エディルトイ、ノレブ、ジク(SIKU)などがありました。当時物以外ではボックスモデル、アートモデル、ベストモデル、イクソ、Bブラーゴなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア(トランク開閉)/の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1986年頃に発売されたボックスモデル製のフェラーリ 275 GTB/4 (1/43 型番8416)の画像です。イタリアのボックスモデルは主にスポーツカーをモデル化していましたが、1991年にBANG(バン)とBEST MODEL(ベストモデル)の2ブランドに分裂しました。1980年代当時のミニカーとしては細部までリアルに仕上げてあってかなり良い出来ばえでした。これは275GTB/4をモデル化していますので、ボンネット中央のパワーバルジやフロント周りの造形が275GTBとは違っています。(上記のポリトーイ製の275GTBと見比べると違いが分かります) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1986年頃に発売されたボックスモデル製のフェラーリ 275 GTB/4 スパイダー (1/43 型番8428)の画像です。これは上記の275 GTB/4をベースにしたバリエーションです。スパイダーはアメリカ市場向けに欠かせないモデルでした。275シリーズのスパイダー 275 GTSは275 GTBから屋根を外しただけのデザインではなくGTBとは異なるリアデザインでした。このミニカーはGTBから屋根を外しただけのデザインですので、GTSではなくGTB スパイダーと呼ばれたアメリカ独自仕様車をモデル化しています。オープンカーなのでよく見える室内もそこそこ良く仕上げてありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2000年頃に発売されたベストモデル製のフェラーリ 275 GTB/4 エンツォ フェラーリ 所有車 (1/43 型番9167)の画像です。ベストモデルは1991年にボックスモデルから分離したブランドで、現在はM4社のブランドです。フェラーリ創業者 エンツォ フェラーリが所有していた275 GTB/4をモデル化しているようです。上述したボックスモデルの物をベースにして、細部をよりリアルに仕上げたものです。ホイールとワイパーがエッチングメタル製のよりリアルなものに変更され、フロントの小さなウインカーや室内など細部の仕上げレベルも向上していました。275 GTBの1/43量産ミニカーとしては2024年現在でもベストに近い出来ばえであると思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=732

LAMBORGHINI 350GT 1964 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.64m 全幅約1.73m エンジン 変速機: DOHC V型 12気筒 3.5L 270HP 5段変速

性能: 最高速250km/h データーベースでランボルギーニ 350/400のミニカー検索

ランボルギーニ 350GT イタリア 1964年

イタリアの農機具(トラクター)メーカー ランボルギーニ トラットリーチ社の社長フェルッチオ ランボルギーニは自動車マニアで、高級車を多く所有していましたが何れにも満足していませんでした。彼は自分のフェラーリの修理費用が高額であったことから高級車ビジネスが儲かることに気がつきました。またメカニックであった彼の自分の思いどおりの車を作りたいというロマンもあいまって、スーパーカーを製造するランボルギーニ社を1962年に設立しました。

最初のモデル350GTVの開発はフェラーリ 250 GTOの開発を行ったジオット ビッザリーニが行いました。DOHC V型12気筒3.5L(360HP)エンジンはフェラーリよりも高度な4カム仕様で、サスペンションも4輪ダブルウイッシュボーンとこれもフェラーリを凌ぐ仕様でした。350GTVは1963年にトリノショーに出展されましたが、フランコ スカリオーネのデザインしたリトラクタブルライトを採用したフロント部分や高性能すぎることがフェルッチオ ランボルギーニのお気に召さず、この車は発売されませんでした。(実車画像→ ランボルギーニ 350GTV) ランボルギーニ最初の市販車 350GTは350GTVを改良したもので、アルミ製ボディのデザインはトゥーリングがフロント部分を手直し、エンジンは270HPにデチューンされ最高速250km/hの性能でした。1964年から生産を開始し130台ほどが生産されたそうです。

1966年に350GTのルーフラインを変更し全高を少し上げることで居住性を向上させ、2+2の4座席とした400GTが登場しました。(350GTの後席は1座+荷物スペース) 外観上の大きな違いとしてはヘッドライトが丸型4灯式に変わっていました。居住性の改良に取り組んだという点で、400GTにはフェルッチオ ランボルギーニの考え方が反映されていたように思います。エンジンは3.9L(330HP)に拡大され、ボディはスチール製に変更され、最高速は250km/hでした。1966年から1968年までに約220台が生産されました。後継車はイスレロでした。

ミニカーは1968年に発売されたポリトーイ初期のMシリーズです。全体的な雰囲気やきれいな塗装など、当時としては出色の素晴らしい出来ばえでした。当時のポリトーイのミニカーの魅力はエンジンやサスペンションなどのメカ部分をリアルに再現していたことで、これは近年のミニカーが忘れている自動車の本質的な部分のリアリティの追求だと思います。個人的にはワイパーやミラーをリアルに再現することよりもはるかに意味があると思います。この350GTもボンネットを開くとリアルに再現されたV型12気筒エンジンが見えます。(実車画像→ ランボルギーニ 350GT エンジン) 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は車体床下部分の拡大画像です。ボンネット内のエンジンは結構リアルに出来ていて、床下部分にはそのエンジンにつながるエキゾーストパイプ、ドライブシャフト、後輪デフが実車同様に3次元的に配置されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたミニチャンプス製のランボルギーニ 350GT (1/43 型番430103201)の画像です。350GTを最盛期のミニチャンプスが1/43でモデル化するとこうなるということで、実車の雰囲気がうまく再現され、かなり良い出来ばえでした。また室内も良く再現されていました。なおミニチャンプスは実車よりも少し車高を下げてモデル化するので、その分かっこよく見えます。なお上記の1960年代のポリトーイ製はこれと見比べても、外観上の造形にはほとんど遜色がないので、ポリトーイの当時物の出来ばえが素晴らしかったことが分かると思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

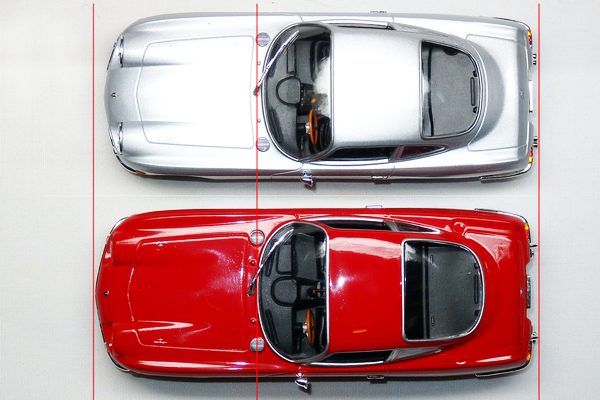

以下は2002年に発売されたミニチャンプス製のランボルギーニ 400GT 2+2 (1/43 型番430103300)の画像です。一見すると上記の350GTのヘッドライトを丸形4灯式に変えただけのように見えますが、実際には型が全く別物で、リアシート形状やインパネ彩色など実に細かいところまで350GTと400GT 2+2を作り分けていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

上記のランボルギーニ 350GTと400GT 2+2の2台のミニチャンプスのミニカーを詳しく比較してみました。実車の全長は350GTが4640mm、400GT 2+2が4470mmで350GTのほうが170㎜長いです。ミニカーは350GTが108mm、400GT 2+2が105mmで、3㎜ほど350GTのほうが長いです。これは縮尺1/43で換算すると、かなり正確にできていることになります。なお今回(2019/03)の更新以前の解説ではミニカーの全長の違いはないと書きましたが、間違いでした。申し訳ありません。 またキャビン部分の造形も実車に即していて、リアウィンドーの前端位置が明確に異なっていますし、リアシートの形状も違っています。このように当時のミニチャンプスのミニカーは実車をかなり正確に縮小して再現していたことがわかります。

ただしこのように外形寸法が正確であることと、実車のイメージをうまく再現することとは全くの別物ですのでその点を誤解しないでください。実車寸法を忠実にスケールダウンしてモデル化しても実車のイメージをうまく再現することにはなりません。(参照WEBサイト→ 山中俊治氏の「デザインの骨格」 ミニカーは実車の縮小ではない) 実際このミニチャンプスの350GTのキャビンはたぶん実車寸法通りにできているのでしょうが、個人的な印象ではすこし小さいような感じがして、ポリトーイの350GTのほうがそれらしい感じがします。(あくまで個人の感想ですが)>

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=743

ページ « 前へ 1...140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.