ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

BEDFORD (M TYPE) FIRE ENGINE 1939 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ベッドフォード (M タイプ) 消防車 イギリス 1939年

イギリスの自動車会社ヴォクスホール社は1925年にアメリカのGM傘下となりました。ヴォクスホール社の商用車(トラック/バス)には「ベッドフォード」というブランド名が使われました。GMはシボレー系の商用車を製造する為に1931年にベッドフォード社を設立し、バス、商用バン、トラックの製造を始めました。会社の拠点がイギリス東部のベッドフォードにあったことが名前の由来のようです。ベッドフォードの商用車はエンジンなどの主要パーツに高品質のGM製を使っていたので、当時のイギリス製商用車より信頼性が高く、イギリスの商用車市場を席巻しました。第2次大戦前の1935年からはイギリス軍向けの軍用車も製造し第2次大戦中に使用されました。1987年にベッドフォードはGMグループから分離され、AWDトラック社となりブランド名は1990年代に消えました。

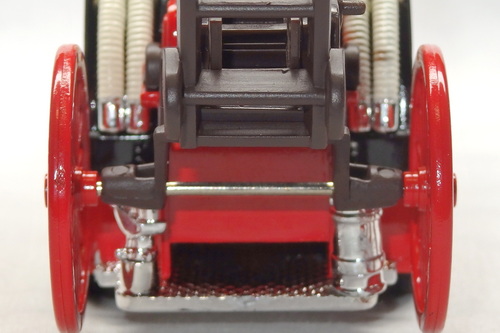

このミニカーはリバプール消防署で使われたベッドフォード (Mタイプ) 消防車をモデル化しています。1939年に登場したベッドフォード O シリーズという3tクラスのトラックのシャーシに消防車ボディを架装したもので、6気筒3.5Lエンジンを搭載していました。当時のリバプールは古い町並みで道路が狭かったので、この消防車は小回りが利くコンパクトなサイズとなっていました。容量1136Lの小さな水タンクと放水ポンプを備え、タンクの上には巻き取られた白い放水用ホースと茶色のホースリールが置かれています。ボディ側面にはしごとホースも備えています。

ミニカーはデルプラド(DEL PRADO)社製のミニカー付雑誌「世界の消防車」の1台で2003年に発売されました。現在のような大きなサイズの消防車ではなく、昔懐かしいコンパクトなサイズの消防車が再現されています。小さいながらも、タンク、ポンプ配管、はしご、ホースなどの消防用備品がリアルに再現され、レベルの高い出来ばえです。メーカーは明記されていませんが、これとほとんど同じ物をマッチボックスがモデル化しているのでそれを流用していると思われます。同時期のベッドフォード消防車はオックスフォードも1/76でモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。ドアには「CITY of LIVERPOOL FIRE BRIGADE(リバプール市消防署)」と表示されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は車体後部の拡大画像です。右側面にはしご、左側面にホースを備えています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1998年に発売されたマッチボックス製のベッドフォード ポンプ消防車(1/43 型番YFE17)の画像です。上記のデルプラド製とほとんど同じ物ですが、発売されたのはこちらが先です。一見すると同じように見えますが、良く見ると違っているところがいくつかあります。まずデルプラド製はドアにリバプール市消防署と表示されていますが、こちらはマンチェスター市消防署と表示されています。(リバプールとマンチェスターは50㎞ほどの離れています) 次にデルプラド製のヘッドライトはメッキ処理されていますが、こちらは銀色の塗装処理です。(投光器の処理も同様) あとはホースリールの色が少し異なっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2008

LEYLAND CUB FK9 FIRE ENGINE 1939 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

レイランド CUB FK9 消防車 イギリス 1939年

イギリスのレイランド モーター社の前身は1986年に創業されたランカシャー蒸気自動車会社で、蒸気エンジンを搭載した乗用車やバスを製造していました。同社はガソリンエンジンの開発に着手し、1906年にはガソリンエンジンを搭載した車両の販売を始めました。1907年に同業のクルサード(COULTHARDS)社を買収して事業を拡大し、車名をレイランド モーター社に変更しました。1920年にはOHC 直列8気筒6.9L/7.3Lエンジンを搭載した大型の高級乗用車 レイランド エイトを発売しましたが、同社の主要な事業は大型トラックとバスの製造でした。(レイランド エイトは高価な車で売れませんでした)

第2次大戦後レイランド モーター社は他の商用車メーカーを取り込んで世界一のバスメーカーに発展しました。1968年にBLMH(ブリティッシュ モーター ホールディングス)と合併して国有化され、イギリスの民族系メーカーが結集したBLMC(ブリティッシュ レイランド モーター コーポレーション)の1部門となりました。BLMCはその後BLとなり、最終的にローバーグループとなりました。

このミニカーは1939年に登場したレイランド CUB FK9 消防車をモデル化しています。当時としては最新の消防車で4気筒3.7L(30HP)エンジンを搭載し、3000L/分の放水能力がありました。また全長15mまで伸びる救命用はしごも備えていて、このはしごは車輪付きで取り外して迅速に移動させることができました。ボディ側面下部に「NEWCASLE CITY FIRE BRIGADE」と表示されているのでニューカッスル市の消防署に配備された消防車のようです。

ミニカーはデルプラド(DEL PRADO)社のミニカー付雑誌「世界の消防車」の1台で2003年に発売されました。実車の画像と見比べてみると、特徴のあるフロントグリルや後方が円弧状のカーブを描いて下がっている独特のボディが良く再現されています。灯火類やホースなどの細部もかなり忠実にモデル化されています。3段重ねのはしごは取り外すことができ、実際に引き伸ばすこともできるなど凝った仕掛けになっています。メーカーは明記されていませんが、これとほとんど同じ物(レイランド FK7)をマッチボックスが型番Y09でモデル化しているので、それを流用していると思われます。これ以外にもオックスフォードがFK7 消防車をモデル化していますので、このFKシリーズはかなり良く知られた消防車だったのでしょう。デルプラド製の「世界の名車シリーズ」は安価故にあまりぱっとしないミニカーが多かったのですが、この「世界の消防車」のクラシックな消防車は面白い車種があり、いずれも値段(当時約2000円)以上の良い出来ばえでした。 以下はフロント/リア(はしご取り外し)の拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はボディ側面の拡大図とはしご部分の拡大画像です。はしごは3段重ねになっていて3段階に伸ばすことができます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2009

AUTO AVIO COSTRUZIONI (FERRARI) 815 1940 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

アウト アビオ コストルツィオーネ (フェラーリ) 815 イタリア 1940年

アルファ ロメオ社のレーシングドライバーであったエンツォ フェラーリが、レース活動を行うためにスクーデリア フェラーリ社を1929年に設立しました。エンツォはアルファ ロメオのワークスチームのマネージャーを務めていましたが、1939年にその職を退きました。エンツォはスクーデリア フェラーリ社をアウト アビオ コストルツィオーネ社(自動車と航空機の製造会社という意味)に改名し工作機械などの製造を始めました。

退社時のアルファ ロメオとの約束で、数年間は自身の名前を冠したレーシングカーを製造できないことになっていましたが、エンツォは密かにレーシングカー 815を開発しました。この車が事実上の最初のフェラーリでしたが、正式の車名は上記の約束からアウト アビオ コストルツィオーネということになっていました。この車はフィアット 508C バリッラをベースにした車で、8気筒1.5L(72HP)エンジンを搭載していたので815という名前でした。最高速は170km/hと高性能で、2台製造されて1940年のミッレ ミリアに出場しましたが、リタイヤしています。エンツォは第2次大戦後の1947年にフェラーリ社を創立し、再びスクーデリア フェラーリの名前でレースに参戦しました。なおこの車は戦前の車ですが、フェラーリ社の歴史を説明する都合上この戦後期に記載しています。

ミニカーは1982年に発売された初期のブルム製です。1980年代の初期のブルムのミニカーは当時としては良い出来ばえでした。このアウト アビオはフロント周りの造形に今ひとつの感じもありますが、実車の雰囲気がそれなりに再現されていました。特徴的なヘッドライトのカバーの形状は、本来はもう少し六角形に近い形状をしています。アウト アビオの量産ミニカーは最近までこのブルム製しかなかったので、その点では貴重なミニカーでした。1996年にトップモデル(レジン製)でモデル化され、2008年にイクソが出来の良いアウト アビオをモデル化し、それをベースにしてミニカー付雑誌の「フェラーリ コレクション」でもモデル化されました。レジン製ではルックスマートやテクノモデルでもモデル化されています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1982年に発売されたブルム製のアウト アビオ コストルツィオーネ 815 #66 ミッレ ミリア 1940 (1/43 型番R067)の画像です。上記のバリエーションで、1940年のミッレ ミレアに参戦した車をモデル化しています。レースの結果はBMW 328が優勝し、このアウト アビオ #66はリタイアしています。ゼッケンが付いていること以外は上記のノーマル仕様とほとんど同じです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=721

VOLKSWAGEN TYPE 82 KUBELWAGEN 1940 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フォルクスワーゲン タイプ 82 キューベルワーゲン ドイツ 1940年

キューベルワーゲンとは第2次大戦中のドイツ軍の小型軍用車でした。独語のキューベル(KUBEL) とはバケツの意味で初期のシートがバケット(BUCKET:英語でバケツ)式だったことやボディがバケツ形状であったことから名前が付いたようです。フォルクスワーゲン タイプ 82は前述したフォルクスワーゲン KdFをベースにした軍用車でした。フォルクスワーゲン タイプ 82は生産台数が多く良く知られていたので、一般的にキューベルワーゲンといえばフォルクスワーゲン タイプ 82のことを示すことになりました。

フォルクスワーゲン タイプ 82は空冷4気筒985㏄(24HP)エンジンをリアに搭載した後輪駆動車で、駆動力を高める為に後輪のホイールハブ内に減速ギヤが内蔵されていました。さらに床下高を上げて悪路走破性を高めていましたが、4輪駆動方式ではありませんでした。派生車として4輪駆動方式を採用した水陸両用車のタイプ 166 シュビムワーゲン、KdF セダンと同じ外観のタイプ 287 指揮車などがありました。タイプ 82 キューベルワーゲンは終戦までに約52000台が生産されました。なお戦後の1969年にはタイプ 82と同じような構造のタイプ 181 キューベルワーゲン (軍用車とその民間仕様車)が登場しました。(実車画像→ フォルクスワーゲン タイプ 181)

ミニカーは2004年に発売されたシュコー(JUNIOR LINE)製です。パーツのほとんどがプラスチック製で、プラモデルの完成品といったほうが良いかもしれません。灯火類や備品のスコップ、室内の小銃など非常に細かい所まで再現されていて、実に良い出来ばえです。私は軍用車のミニカーはほとんど買わないのですが、ミニカーを収集する前にはプラモデル好きで、プラモデルでよく見た懐かしい車だったので、つい買ってしまいました。これ以外のタイプ 82 キューベルワーゲンのミニカーはディンキーのビンテージ物、ミニチャンプスの1/18、ビテスの軍用車ブランドのビクトリア、ホンウェル カララマ(このシュコー製と同じ型を使っていると思われる)などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=235

FORD WOODY WAGON 1940 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フォード ウッディ ワゴン アメリカ 1940年

ステーション ワゴンとは車体が2ボックスで室内には座席とそれに連続する荷室を備えている車体形式を示します。ワゴンの前にステーション(駅)が付いている理由は、当初この形式の車が列車で駅に到着した人と荷物を最終的な目的地まで運ぶ役割をしていたからだそうです。この形式の車両は商用車として扱われていましたが、それを乗用車的に使うことを最初に提唱し積極的に進めたのはアメリカのフォードでした。1910年代にフォードがT型に初めてステーションワゴン的なモデルを製作しましたが、当時の車体はまだ手作業による木製でしたのでこの車は「ウッディ(Woody)」と呼ばれていました。

その後鋼鉄製ボディがあたりまえの時代になると、製作に手間がかかる木製ボディは高級な仕様となって行きました。少し前までステーションワゴンの後部に木製パネル(又はそれに似せた化粧パネル)が使われていたのはその名残りです。このウッディ ワゴンはV型8気筒3.6Lエンジンを搭載した1940年式フォードのステーションワゴンです。ウッディ ワゴンという名前のとおり荷室部分に本物の木材が使用されていました。1940年頃にはボディは既に鋼鉄製となっていたので、手間がかかる本物の木材を使ったこのワゴンは高級な乗用車でした。

ミニカーは1987年に発売されたアーテル(ERTL)製です。初期のアメリカ車をモデル化したアーテルの「VINTAGE VEHICLES」シリーズの1台です。ドアに「WHISPERING PINES LODGE」とロゴが付いていますが、「WHISPERING PINES LODGE」とはコテージタイプの宿泊施設(ホテル)の名前のようですから、これはホテルの送迎車だと思われます。1940年式フォードの特徴である突き出したノーズ/フロントグリルやフェンダーに埋め込まれたヘッドライトが良く再現されています。後部の木材風の仕上げもそこそこリアルで当時のミニカーとして良く出来ていました。同時期のフォード ウッディ ワゴンのミニカーはダンバリーミントの1/24、ヤトミン、ミニチャンプス、ホットホイールの1/64などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=336

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.