ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FORD V8 ROADSTER (MODEL 18) 1932 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フォード V8 (モデル18) ロードスター アメリカ 1932年

フォード T型の後継車A型は4気筒エンジンを搭載していましたが、ライバルであったGMのシボレーが6気筒エンジンを搭載していたことに対抗して、1932年にV型8気筒3.6L(65HP)エンジンを搭載したフォード V8(モデル18)が追加されました。V型8気筒エンジンは現在でも高級車のエンジンですから、ずいぶん思い切った戦略をとったものです。(カローラにV型8気筒エンジンを載せるようなものですから) 画像は人気モデルであったスポーティなフォード V8 ロードスターでシンプルで魅力的なスタイルをしていました。

フォード V8と同じボディに4気筒エンジンを搭載したフォード B型も同時に販売されていました。V8との価格差は50ドル(当時の車両価格は500ドル程度)だったとのことで、V8のほうがよく売れたそうです。この安価なV型8気筒エンジンはフォードの中級車にも展開され、1953年まで20年間も基本設計を変えずに使われていました。ちなみにライバルのGM シボレーがV型8気筒エンジンを搭載したのは1950年代でした。フォード V8(モデル18)は1933年にモデル40に、1935年にモデル48に発展しました。1937年には外観を一新してスタンダードという名前になりました。(実車画像→ フォード スタンダード 1937)

ミニカーは1986年に発売されたエリゴール製です。フォード V8 ロードスター 1932年式をモデル化しています。プロポーションが良く初期型のフロントグリル、フロントウィンドー手前横にある小さなライト(ウインカーかな?)やホイールなどの細部がリアルに仕上げてあり、実車がうまく再現されています。エリゴールの初期物は同時期のノレブの型を流用していた物があったのですが、これはエリゴールのオリジナルのようです。エリゴールは4ドア/2ドアセダン、ポリス、商用バン、ピックアップなどのバリエーションを約50種類ほどモデル化していました。エリゴール以外のフォード V8のミニカーはテクノのビンテージ物の商用車(戦後型)、ソリドのセダン(フォード UK版)、マッチボックス ディンキーのセダン(フォード UKの戦後型)、デルプラド 世界の名車シリーズのクーペ、イクソ(ホワイトボックス)のセダンなどがあります。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

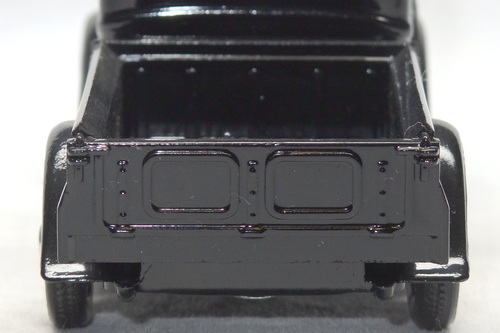

以下は1982年頃に発売されたエリゴール製のフォード V8 ピックアップ (1/43 型番1080)の画像です。上記のV8 ロードスターのバリエーションでピックアップをモデル化しています。これも実車のの雰囲気がうまく再現されています。アメリカでは現在でもこの類のピックアップが良く売れているのですが、このピックアップはその初期型となります。この時代のピックアップほとんどモデル化されていないので、車種的には貴重なミニカーです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1982年頃に発売されたエリゴール製のフォード V8 バン ロンジン(LONGINES) (1/43 型番1075)の画像です。これも上記のV8 ロードスターのバリエーションで、商用バンをモデル化しています。ロンジンは有名な高級腕時計のブランドで、そのサービスカー仕様となっています。高級な感じのする金茶色のボディカラーにロンジンのロゴが綺麗に印刷されています。この商用バンにはジレットやモービル オイルなど数種類のバリエーションがありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

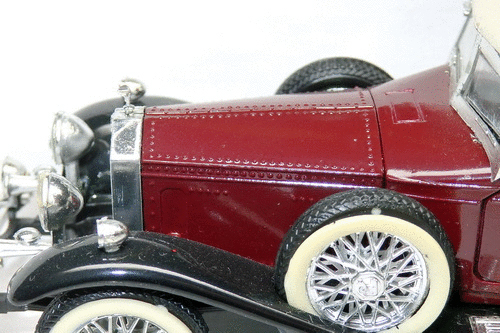

以下は1989年頃に発売されたソリド製のフォード V8 ロードスター 1934 (1/19 型番8008)の画像です。縮尺1/19と中途半端な縮尺で、全長238㎜の大きなサイズです。1934年式のモデル40Bをモデル化していますので、上述のモデル18とはヘッドライトやフロントグリル(ハート型) が異なっています。実車に忠実な造形で、当時の大スケールミニカーとしては良く出来ていました。またリアルなフロントグリル、グリル横のクラクション、グリル上のマスコット(走っているグレイハウンド犬)などの細部も良く再現されています。ドア開閉、リアのランブルシート(折り畳み式補助シート)展開、前輪操舵(ステアリングホイール連動)のギミック付きです。ソリドはバリエーションで映画スターのハンフリー ボガート仕様のロードスターやピックアップもモデル化していました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(マスコット拡大)/前輪操舵動作の画像とリア(ランブルシート展開)の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたデルプラド製の世界の名車シリーズのフォード V8 2ドア クーペ (1/43 No.71)の画像です。これは屋根が付いたV8 クーペ 1932年式をモデル化しています。メーカーは不明で、確証はないですがアーテル(ERTL)製ではないかと思います。プロポーションはまずまずで細部もそこそこ良く仕上げてあるので、この名車シリーズとしては良い出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=332

DATSUN (NISSAN) TYPE 11 1932 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ダットサン (日産) 11型 日本 1932年

三菱 A型の解説に記載したように明治時代の自動車国産化は当時の日本の工業技術が未熟であった為成功しませんでした。その後の自動車国産化に影響を与えた会社として白楊(はくよう)社と快進社がありました。白楊社は1912年(大正元年)に創業された会社で、創業者豊川順彌氏が米国に滞在した経験から自動車開発に着手しました。1924年に国産技術で独自設計/製作した小型車オートモ号が完成しました。オートモ号は空冷4気筒943㏄(9HP)エンジンを搭載し3段変速で最高速60㎞/hの小型車でした。4人乗りセダン/フェートン、2人乗りロードスターがあり1928年までに約250台が生産されましたが、採算が取れず会社は解散しました。(実車画像→ オートモ号 1924)

快進社は1911年に創業された日本初の自動車会社でした。1914年(大正3年)にV型2気筒(10HP)エンジンを搭載した小型車 脱兎(ダット)号を開発しました。ダット(DAT)とは同社の田、青山、竹内氏3名のイニシャルの組合せで、早く走るという意味の脱兎という意味もありました。 この会社を現在の日産自動車の前身であった戸畑鋳物株式会社自動車部が買取り小型大衆車として市販したのがダットサンでした。当初はダットの息子ということでダットソン(DATSON)と名付けられましたが、ソンは損に通じることからダットサン(DATSUN)となりました。1931(昭和6年)年にダットサン 10型が10台、1932年にはダットサン 11型(ダットサン 1号車)が150台製作されました。ダットサン 10型は4気筒495cc(10HP)エンジンを搭載し、ダットサン 11型は4気筒747cc(12HP)エンジンを搭載し3段変速機で最高速度65km/hの性能でした。

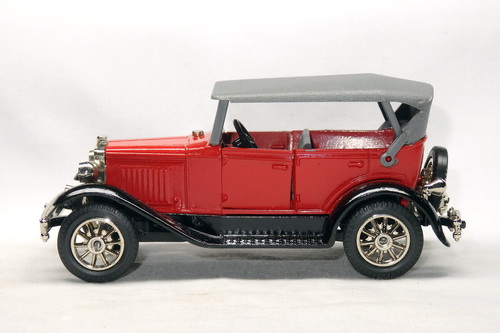

ミニカーは1978年に発売されたトミカ ダンディ製です。ダットサン 11型(ダットサン 1号車)のフェートン(セダンの幌仕様)をモデル化しています。当時の国産ミニカーとしては珍しい本格的なクラシックカーのミニカーでした。実車に忠実にモデル化してあり、ヘッドライト、フロントウィンドー横の腕木式方向指示器、室内などの細部もそこそこ良く仕上げてありました。ただし縮尺が1/36と中途半端で、メタリック塗装のボディカラー、メッキされたフリーホイールが実車のイメージに合わないのが今一つでした。ドアが開閉するギミック付きです。これ以外のダットサン 11型のミニカーはトミカの1/49、ダイヤペットの1/35、ミクロペットの1/35などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1976年に発売されたダイヤペット製のダットサン 1号車 1932 (1/30? 型番G45)の画像です。前述したダイヤペット製の三菱 A型と同じダイヤペット10周年記念で作られたもので、これは塗装されていますが、ブロンズ仕上げの物もありました。上記のトミカ ダンディ製に比べるとやや見劣りしますが、これもそこそこ実車に忠実にモデル化してありました。なおカラーリングに関してはトミカ ダンディ製よりそれらしい感じになっていました。箱には縮尺1/40と書かれていますが、ミニカーの全長が90㎜ですので1/30ぐらいでモデル化していることになります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1962年に発売されたミクロペット製のチェリカフェニックス シリーズのダットサン 1号車 (1/35 型番PHE4)の画像です。(画像はかなり昔にWEBで見つけた物です) ダイヤペットはこのミクロペットの型を使った復刻版として、1968年にダットサン 1号車 (1/35 型番139)を発売しました。上記のダイヤペットのダットサン 1号車も縮尺が違っていますが、この復刻版を参照してモデル化しているようです。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=361

GAZ A 1932 RUSSIA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ガズ A ロシア 1932年

1910年代のロシアではルッソ バルト社が自動車を製造していましたが、1910-1920年代のロシアの自動車産業は未発達の段階でした。その為当時のロシアはアメリカのフォード社から乗用車やトラックを数万台規模で調達していました。1922年に成立したソビエト連邦(ソ連)は自動車の国産化を進める為、フォード社との共同事業としてガズ(GAZ: Gorkovsky Avtomobilny Zavod 露語で:ゴーリキー自動車工場の意)社が1929年に創立されました。ガズは自動車製造工場を新設し、フォードの部品を使ってライセンス生産を行うことになりました。

1932年にフォード A型のライセンス生産である中型乗用車ガズ-Aが登場し、ほぼ同時にフォード AA型のライセンス生産であるトラック ガズ AAも登場しました。1935年までに約10万台の車両(主にトラック)が生産され、フォードとソビエト連邦の契約は終了しました。その後製造技術を習得したガズはフォード V8をベースとしたガズ M1を1936年から生産し、1941年頃からは独自開発した国産車ガズ 11や初の全輪駆動車ガズ 61の生産が始まりました。(実車画像→ ガズ 11)

ミニカーは1985年頃に発売されたと思われるソ連製のミニカーです。(オークションで入手したので正確な発売時期がわかりません) ガズ Aの初期型をモデル化していますが、本家のファード A型と比べるボディの丸みが少なく古臭い感じがします。(ガズ Aはファード A型の一世代前のボディの型を使っていたようです) 1980年代のミニカーとしては、フロントグリル/バンパー/ホイールが金属製でレトロな作風ですが、かなり正確に実車がモデル化されています。ドアが開閉するギミック付きです。1970年代に日本国内に輸入されたソ連製ミニカーは粗悪なダイキャスト材が使われているなどあまり出来が良くなかったのですが、1980年代に作られたと思われるこのガズ Aはかなり良い出来ばえに変わっています。これ以外のガズ A/AAのミニカーはブッシュのAA 1/87、ソ連の車をモデル化しているDIP MODELS(レジン製)のA タクシー、デアゴスティーニのミニカー付雑誌 「Auto Legends USSR」シリーズのAなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2013

ALFA ROMEO 6C 1750 1932 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

アルファ ロメオ 6C 1750 イタリア 1932年

GPカー アルファ ロメオ P2の成功で勢いを得たアルファ ロメオは、小型車市場に進出して業績拡大をねらいました。当時のベストセラー小型車であったフィアッ ト 501と競合しないよう、上級車並の性能を持つ小型車としてアルファ ロメオ 6C がヴィットリオ ヤーノによって開発されました。1925年に発表された6CはSOHC 6気筒1500cc 44HPの高性能エンジンを搭載し、サスペンションやブレーキなども高度な仕様で絶大な人気となりました。1929年にエンジンが1750ccに拡大され、DOHC化したエンジンにスーパーチャージャーを付与した高性能版はツーリングカーレースで大活躍しました。

ミニカーは1966年に発売されたリオ製です。1932年式の6C 1750をモデル化しています。プロポーションが良くフロントグリル、ホイール、バンパーなどの細部がリアルに再現され、非常に素晴らしい出来ばえでした。ボンネットを取外すことができ、エンジンなどのメカも再現されています。なおこのボンネットは一見すると外れそうには見えないぐらい立て付けが良いので、これが外せることに気が付いたのは購入してから数年後のことでした。この当時のアルファ ロメオ セダンの量産ミニカーはこれぐらしかないので、貴重なミニカーです。

以下はフロントとリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はボンネットを外したエンジンルームの画像です。6気筒エンジンだけではなく、エンジンに配管で接続されたラジエータ、ホーン、ステアリングギアボックスなどがこのサイズとしてはかなりリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は上記の型番19の一部を改良して2007年に再生産したリオ製のアルファ ロメオ6C 1750 (1/43 型番4019/1)の画像です。40年前の型番19と同じ型を使っているようですが、フロントグリルにアルファ ロメオのロゴとエンブレムの彩色が追加されています。ボンネットが取り外せるギミックもそのままです。こんな具合に昔の型を活用して再生産できるのがダイキャスト製ミニカーのメリットです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

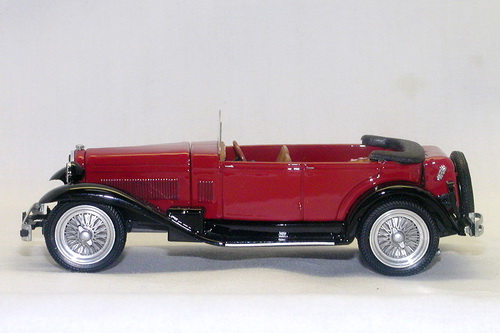

以下は2007年に発売されたリオ製のアルファ ロメオ6C 1750 トルペード (1/43 型番4099)の画像です。これも40年前と同じ型を流用して、オープンのトルペードに仕立てています。オープンになったので室内の仕上げが大幅にリファインされ、ホイールも変更されています。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

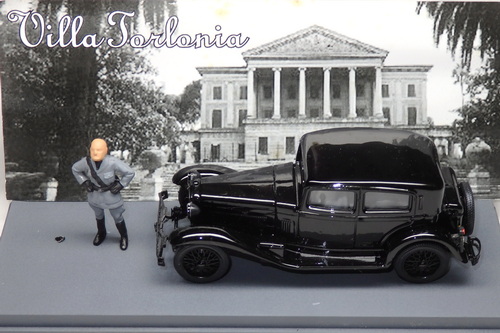

以下は2005年に発売されたリオ製の アルファ ロメオ 6C 1750 'ヴィラ トルローニャ' ローマ ムッソリーニ フィギュア付 (1/43 型番MM RIO 010)の画像です。上記のバリエーションで、戦前のイタリア ファシスト党の党首ベニート ムッソリーニのフィギュアを付けたものです。ヴィラ トルローニャ(VILLA TORLONIA)とはローマにあった貴族の別荘で、1930年代当時はムッソリーニの邸宅だったそうです。その邸宅の写真がミニカーの台座の背景に使われていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=192

ROLLS ROYCE PHANTOM II CABRIOLET 1932 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約6m エンジン 変速機: 6気筒OHV 7668cc 約120HP 4段変速

性能: 最高速148km/h データーベースでロールス ロイス ファントムのミニカー検索

ロールス ロイス ファントム II カブリオレ イギリス 1932年

1929年にロールス ロイス ファントム IIが登場しました。ハイポイドギヤによるリアドライブを採用したリアサスペンションなどが改良された新しいシャーシに、ファントム Iと同じ6気筒エンジンを改良して搭載していました。ノンシンクロの4段変速機はエンジンと一体化され、1935年には2/3/4速にシンクロが設定されました。ホイールベースは約3.66mと約3.81mの2タイプがあり、ロールス ロイス社はシャーシのみを販売し、ボディはコーチビルダーが架装していました。

1931年頃にショートホイールベース仕様でサスペンションのスプリングを強化した、ファントム II コンチネンタルが追加されました。この車は優れた操縦性で当時最高のスポーティ サルーンでした。ファントム Iの欄で記載しましたが、アメリカ向けのファントム Iはアメリカの工場で生産されていました。この工場は1931年に閉鎖されましたので、アメリカ向けのファントム IIはイギリス本国で生産されました。1935年に後継車ファントム IIIが登場し、1936年に生産中止となりました。総生産台数は約1700台(コンチネンタル 約300台)でした。

ミニカーはリオ製で1976年に発売されました。ロングホイールベースの豪華な2シーターカブリオレをモデル化していますが、この車はアメリカのコーチビルダー ブリュースター(BREWSTER)社が架装していました。アメリカ仕様の左ハンドルで当時のパッカードなどとよく似たアメリカ車的なデザインとなっています。実車画像と見比べると、V字に折れ曲がったフロントウィンドーとそこに付いたバックミラー、RRロゴの付いた前後バンパーなど実車がリアルに再現されていて、とても良く出来ています。ドア開閉、リアの補助シーツ開閉、ボンネット脱着のギミック付きです。このようなロールス ロイスの2シーターカブリオレのミニカーは珍しいです。ファントム IIのミニカーは最近までこのリオとウエスタンモデル(ホワイトメタル製)しかありませんでしたが、最近になってMATRIX、NEOなどのレジン製で10数種類がモデル化されています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はボンネットを外したエンジンルームの画像とリアの補助シートの開閉画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は上記のバリエーションで幌を閉じたロールス ロイス ファントム II カブリオレ (1/43 型番40)の画像です。幌の状態以外は上記と同じで、基本的には色違いです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=199

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.