ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

SAAB 9000 CC 1985 SWEDEN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.62m 全幅約1.76m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L ターボ 175HP 6/5段変速/5段自動変速

性能: 最高速220km/h データーベースでサーブ 9000のミニカー検索

サーブ 9000 CC スウェーデン 1985年

1985年にサーブ 900の上級車9000が登場しました。この車はサーブがイタリアのフィアットの「TIPO 4プロジェクト」に参加して共同開発したモデルでした。このプロジェクトでは、フィアット クロマ、アルファ ロメオ 164、ランチア テーマが姉妹車として開発されました。このなかでサーブだけがハッチバック スタイルで、900のスタイルを継承していました。全長は900より短いのですが、ホイールベースが長いので室内は900より広く9000はサーブの最上級車という格付けでした。

1987年にはノーズが少しスラントした4ドアセダンの9000 CDが追加されました。1990年にはハッチバックもCDと同じスラントノーズに変わりました。1991年にハッチバックはノーズを低くして横長のヘッドライトを採用した9000 CSに変わりました。(なお初期型の5ドアリフトバックは区別する為にCCと呼ぶことになりました) 1994年にはセダンのCDもCSと同じ低いノーズのデザインに変わりました。9000は1998年までに約50万台が生産されました。(実車画像→ サーブ 9000 CS 1991)

サーブは1990年代にアメリカのGM傘下となりました。1997年に9000の後継車9-5が登場しました。GM傘下で開発された9-5はGM系列のオペルのプラットフォームを流用しており、4ドアセダンとエステート(ワゴン)の2タイプで、エンジンは4気筒2L/2.3LターボとV型6気筒3Lなどでした。(実車画像→ サーブ 9-5 1997) 2002?と2006?のマイナーチェンジでフロントやリアのデザインが変更され2010?まで生産され、9-5 2代目にモデルチェンジしました。9-5 2代目はボディが大型化され、4ドアセダンと5ドアワゴンの2タイプでした。9-5 2代目は2012年に生産中止となりました。(実車画像→ サーブ 9-5 2010)

ミニカーは1987年に発売されたコーギー製の当時物です。ヨーロッパの不況のせいで1980年代のミニカーは部品点数を減らしてコストダウンした安価で簡素な物がほとんどでした。このコーギーの9000もその代表的なもので、プロポーションは悪くないですが雑な作りと子供だましのデカールであまりよろしくない出来ばえでした。(室内も妙な形状のステアリングホイール?がついてます) ただサーブ 9000のミニカーは最近までこれしかなかったということで、その点では貴重なミニカーかもしれません。9000のミニカーとしては2010年頃にNEO(レジン製)がモデル化しています。また欧州で販売されているミニカー付雑誌「SAAB COLLECTION」のNo.26とNo.38で9000 CSと9000 CDがモデル化されているようです。(メーカーはイクソだと思われます) 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

サーブ 9-5のミニカー→ データーベースでサーブ 9-5のミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1917

ZIL 115 (41047) 1985 RUSSIA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ジル 115 (41047) ロシア 1985年

ジル社はロシアのトラックや重機のメーカーでした。ジル社は1916年にモスクワ自動車として設立され、トラック、バス、装甲車などを製造していました。1931年に当時の指導者スターリンにちなんで第2スターリン記念工場(Zavod Imeni Stalina:略称ZIS(ジス))と改名しました。ZISはソ連政府要人向けにアメリカ製高級車をお手本にした高級車を生産してきました。1936年にアメリカのキャディラック フリートウッド 75をコピーした8気筒5.8Lエンジンを搭載した7座リムジンのZIS 101を生産しました。1946年にはアメリカの高級車パッカードの旧型ボディのプレス型が譲渡され、パッカードのボディで8気筒6Lエンジンを搭載する高級車ZIS 110を生産しました。

スターリンの失脚後1950年代にZISは先代の工場長リハチョフにちなんで「リハチェフ記念工場(Zavod Imeni Likhacheva)と改名され、略称がジル(ZIL)となりました。1958年にソ連が初めてオリジナルで設計したジル 111が登場しました。ジル 111はパッカードに似たデザインの全長約6.2mの大型リムジンで、8気筒6L(200HP)エンジンを搭載し2段自動変速機で最高速170km/hの性能でした。ジル 111の後継車として1967年にジル 114が登場しました。ジル 114はクライスラー インペリアルに似た直線的なデザインの全長約6.2mの大型リムジンで、8気筒7L(300HP)エンジンを搭載し2段自動変速機で最高速200km/hの性能でした。1971年に派生車として全長約5.7mのセダン ジル 117が追加されました。(実車画像→ ジル 114)

1978年にジル 114の後継車としてジル 115(後に4104に改名)が登場しました。ジル 115は全長6.4mの政府要人向けのリムジーンで、V型8気筒7.7L(315HP)エンジンを搭載し2段自動変速で最高速200km/hの性能でした。(エンジン排気量は当時世界最大でした) シャーシと動力系は114とほとんど同じで、外観も114同様の直線的なデザインでした。年に数十台しか生産しないハンドメイドの特注車で、派生車として装甲仕様の4105やシュートホイールベースのコンバーチブルの41044などがありました。1983年にフロントの車幅灯をヘッドライト下に配置して外観を変更した41045が登場しました。外観の変更のみで内部構造はそのままでした。(実車画像→ ジル 115) (実車画像→ ジル 41045)

1985年に丸形4灯式を角型4灯式ヘッドライトに変更し車幅灯をヘッドライト横に配置して外観を変更したジル 41047(リムジン)/41041(セダン)が登場しました。(外観変更はソ連の共産党書記長が変わる度に行われたようです) この41047も基本的な構造は先代と同じながら、やっと3段自動変速機が採用されました。1991年にソビエト連邦が崩壊しジルは民営化されましたが、41047は2002年まで生産されました。民営化されたジルはトラックやバスを生産していましたが、西側諸国の最新の車両には対抗できず2012年頃に車両生産を終了しているようです。

ミニカーは1989年頃に発売されたソ連製の当時物です。ミニカーの箱にはジル 115と表示されていますが、正確には角型ヘッドライトを採用したジル 41047 リムジン(通称ではジル 115と呼ぶようですが)をモデル化しています。実車がウナギの寝床のように長大なので、ミニカーも全長146㎜と迫力のある大きなサイズになっていました。前述した同じロシア製のチャイカに比べると、ミニカーの完成度はかなり向上していました。威圧感のある角ばったデザインが良く再現されていて、当時のミニカーとしては良く出来ていました。ボンネット/4ドア/トランクが開閉するギミック付きで、4ドアの開閉ギミックの建付けはかなり良くなっていて、室内もそこそこ良く再現されていました。ボンネット上のマスコットはロシア語のЗиЛ(ZIL)の文字を紋章化した物で、大きめで金属製なので触っても壊れないよう配慮がされています。同じソ連製でジル 117もモデル化されています。これ以外のジル リムジンのミニカーはIST MODELSのジル 111G、41047やDIP MODELSのジル 4104などがあります。またデアゴスチーニのミニカー付き雑誌「AUTO LEGENDS USSR」シリーズで、ジル 111、114、117、4104、41047がモデル化されています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。トランク内にはスペアタイヤを備えています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は床下部分の画像です。床下部分にはドライブシャフトやサスペンションが簡単ですが再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1985年頃に発売された同じソ連製の当時物 ジル 117 (1/43 型番A26)の画像です。ジル 117はジル 114のショートホイールベース版のセダンで、政府要人の車列に参列する警護用車両でした。上記の41047の後に発売されたので、さらに出来ばえが向上していて当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。これもボンネット/4ドア/トランクが開閉するギミック付きで、4ドアにはウィンドーが付いていて4ドア開閉ギミックとしてはレベルが向上していました。またアンテナとボンネット上のマスコットが金属製なので簡単に壊れないのも個人的には高評価です。最近のミニカーでこのような部分が簡単に壊れるのをさんざん経験していますが、厳密なスケールモデルではないミニカーでは壊れないように設計するべきなのです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。ヘッドライトの枠は角型ですが、ヘッドライト自体は丸形です。エンジンルーム内の造形もそこそこリアルに再現されています。これもトランク内にスペアタイヤを備えています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=908

NISSAN SKYLINE HARDTOP GT PASSAGE TWINCAM 24 (R31) 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.65m 全幅約1.69m エンジン 変速機: DOHC6気筒 2L ターボ 210HP 5段変速 4段自動変速

性能: 最高速180km/h以上 データーベースで日産 スカイライン R31のミニカー検索

日産 スカイライン ハードトップ GT パサージュ ツインカム 24 R31型 日本 1985年

1985年に日産 スカイライン 7代目(R31型)が登場しました。先代のデザインをややおとなしくしたようなデザインとなりました。当初は4ドアセダン/ハードトップのみで、1986年にワゴンと2ドアクーペが追加されました。エンジンは6気筒2L(DOHCターボ 210HP/SOHCターボ 170HP)、6気筒2Lディーゼル、4気筒2Lなどで、4段AT/5MTで最高速は180Km/hでした。最上級グレードには世界初の4輪操舵システムが設定されていました。

大人しいイメージになったスカイラインは、同じ車台を使うローレルやレパードとの違いがあやふやになり、販売が低迷しました。そこで1986年にはクーペに高性能版のGTSを追加するなどの対策が行われました。1987年のマイナーチェンジでは、外観をクーペ系のデザインに統一し、グループAのホモロゲーションモデル GTS-Rが限定販売されました。(実車画像→ 日産 スカイライン GTS-R) 販売が低迷した7代目はスカイラインで初めての失敗作であると評価されています。当時の日産車がどれも似たり寄ったりのデザイン/性能だったのが一番の原因だったと思います。1989年にスカイライン 8代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは1986年に発売されたダイヤペット製の当時物です。最上級グレードのパサージュ ツインカム 24をモデル化しています。ダイヤペットの協力会社の12番工場製で、プロポーションが良く全体的な雰囲気はそこそこ再現されていたのですが、黒いフロントグリルとヘッドライトの枠が目立ちすぎるのが今一つでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。これ以外の当時物としてはダイヤペットのクーペ GTS、トミカのクーペ GTSとそのレース仕様などがありました。当時物以外では京商のクーペ GTS(1/43、1/64)、エブロのGTS レース仕様、アオシマのクーペ GTS、イグニションモデル(レジン製)のクーペ GTS、ハイストーリー(レジン製)のセダンとワゴンなどたくさんあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1986年に発売された同じダイヤペット製の当時物 日産 スカイライン クーペ GTS (1/40 型番G51)の画像です。こちらはダイヤペットの協力会社の11番工場製で、ウエストラインより下の部分が大きすぎてプロポーションが悪いです。ただ実車のイメージから大きく外れているわけではありませんでしたので、個人的にはかろうじて許容範囲内の出来ばえでした。(11番工場製はだいたいこんな感じの物が多かったので) メーカーによるこのような作風の違いがあることは、当時のミニカーの面白いところでもありました。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=959

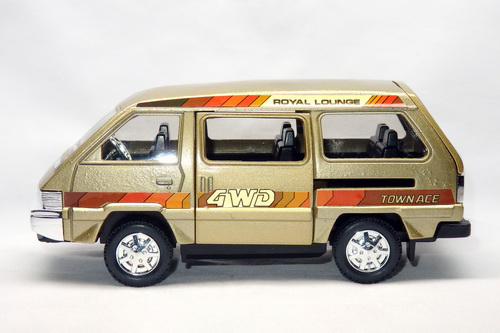

TOYOTA TOWNACE 4WD ROYAL LOUNGE 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.32m 全幅約1.68m エンジン 変速機: 4気筒 2L 97HP 5段変速/4段自動変速 FR/4WD

性能: 最高速 不詳 データーベースでトヨタ タウンエース/ノアのミニカー検索

トヨタ タウンエース 4WD ロイヤルラウンジ 日本 1985年

1967年にパブリカの空冷2気筒800㏄エンジンを搭載するキャブオーバーの商用車ミニエースが登場しました。当初はトラックだけでしたが、1968年にハイエースの小型版としてワンボックスのバンが追加されました。1970年にミニエースの後継車としてライトエース 初代(4気筒1.2L/1.3Lエンジン搭載)が登場しました。1976年にはライトエースの上級車としてタウンエース 初代(4気筒1.2L/1.6L、後に1.3L/1.8Lエンジン搭載)が登場しました。この時点でトヨタの商用車のラインナップはハイエース、タウンエース、ライトエースとなりました。

(実車画像→ トヨタ ミニエース 1968) (実車画像→ トヨタ ライトエース ワゴン 1970) (実車画像→ トヨタ タウンエース ワゴン 1976)

当初のタウンエースは商用車が主体でしたが、3列シートのワゴンは徐々に乗用車的要素が充実していきました。1982年にタウンエース 2代目(4気筒1.6L/1.8Lと4気筒1.8Lディーゼルエンジン搭載)が登場しました。乗用車系のワゴンは見た目だけでなく、冷温蔵庫やカラーTVなど装備が高級化し、トラック系はライトエースと共通化されました。1983年に4気筒2Lエンジンを追加し、1985年のマイナーチェンジでは開閉脱着可能なガラス製サンルーフが設定され、パートタイム式4WD仕様が追加されました。1987年のマイナーチェンジで外観が丸みを帯びたデザインに変更されました。1992年にはライトエースの乗用車系がタウンエースと共通化されました。1996年にタウンエース 3代目にモデルチェンジし、ワゴン系はタウンエース ノアとなりました。

ミニカーは1987年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ダイヤペットの協力工場の14番工場製で、タウンエース 2代目の最上級仕様の4WD ロイヤルラウンジをモデル化しています。当時のミニカーとしてはプロポーションが良く、実車に即した4WDのロゴ(紙シール)が貼られているなど、かなりリアルに出来ていました。(デカールでナンバープレートまで付いていました) ただし縮尺1/32の中途半端なサイズでモデル化されているのが今一つでした。スライドドアとテールゲートが開閉するギミック付きです。このタウンエースのミニカーは、当時のタウンエースがファミリーユースの乗用車として人気があったことを示すものでした。ダイアペットはバリエーションで救急車やパトカーもモデル化していました。これ以外のタウンエースのミニカーはトミカ リミッテドが初代を数種類モデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像とテールゲート開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1659

TOYOTA CARINA ED G LIMITED (T160) 1985 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.48m 全幅約1.69m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 2L 190HP 5段変速/4段自動変速

性能: 最高速180km/h (国内仕様) データーベースでトヨタ カリーナのミニカー検索

トヨタ カリーナ ED G リミッテド T160型 日本 1985年

1985年にトヨタ セリカ 4代目の姉妹車としてコロナ クーペとカリーナ EDが登場しました。カリーナ EDはセリカの4ドア仕様といった性格の車で、ピラーレスハードトップを採用した小さなキャビンで車高を低くしていました。これは実用性を犠牲にして見た目のかっこよさを最優先したデザインでした。当時の自動車デザイン専門誌ではワーストデザインだと酷評されましたが、一般ユーザーには好評で大ヒットしました。(今見てもシンプルでかっこいいです。最近はクーペ風4ドアセダンが流行っていますが、この車のデザインはその先駆けとも言えます)

当初のエンジンは4気筒1.8L/DOHC 4気筒2L(140HP)で、1987年には2Lがハイメカツインカム方式DOHC(1本のカムシャフトで吸排気カムを駆動する実用的なDOHC)に変わり、1988年には1.8Lもハイメカツインカム方式でDOHC化されました。1987年のマイナーチェンジでフロントグリルにフォグランプが内蔵され、EDのロゴがライトと連動して点灯する「ブライトエンブレム」と称するギミックが採用されました。1989年にカリーナ ED 2代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ トヨタ カリーナ ED 1989)

ミニカーは2018年に発売されたCAM製(レジン製)です。私はレジン製ミニカーは基本的に買わないのですが、今までモデル化されていなかったカリーナ EDのミニカーが欲しかったので買いました。ミニカーの出来ばえとしては普通に良く出来ていると思います。ただし特別に目新しいところがあるわけではないので、定価11880円は高すぎます。高額なことを別にして最大の不満点はタイヤが回転しないということです。なぜ最近のレジン製ミニカー(全部ではないですが)はタイヤを固定式にするのか理由がわかりません。タイヤを回転させる構造は実に簡単ですし、自動車というものはタイヤが回転して動くのですから、その基本的な機能を無視するやり方は理解できません。別に転がして遊ぶわけではないですが、普通のミニカーコレクターはこのような不自然な構造を望んでいないはずです。これ以外のカリーナ EDのミニカーはMARK43(レジン製)と国産名車コレクション 1/24があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1963

ページ « 前へ 1...257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.