ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

LANCIA BETA COUPE 1972 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.65m エンジン 変速機: DOHC 4気筒 1.8L 110HP 5段変速

性能: 最高速190km/h データーベースでランチア ベータのミニカー検索

ランチア ベータ クーペ イタリア 1972年

前述したランチア フルビアは大衆車クラスながら、高度な技術が採用され同クラスのフィアットに比べると価格が約1.5倍と高価でした。その上性能向上の改良やモデル追加が繰り返されるなど、ランチアは技術至上主義な車作りをしていました。これが原因でランチアの経営はまたもや悪化し、1969年にランチアはフィアットに吸収合併されました。フィアット傘下で最初に開発されたベータが1972年に登場しました。ベータはファーストバックの5ドアセダンで、フィアット製のDOHC 4気筒1.6/1.8L(110HP)エンジンを搭載したランチアお得意の前輪駆動車でフィアットとランチアの技術が融合した進歩的な車でした。5段変速で最高速176km/h(1.8L)と高性能でした。(実車画像→ ランチア ベータ セダン 1972)

1973年に2ドアクーペ、1974年にザガート製のスパイダー、1975年にスポーツワゴンのHPEが追加され、ボディ形式が多いのもランチアらしいところでした。派生車としてエンジンをミッドシップ搭載しピニンファリーナ製のクーペボディを載せた2シータースポーツカーのモンテカルロが1975年に登場しました。セダンは1980年にノッチバックボディのベータ トレビに変わりました。1984年まで生産され全モデルの総生産台数は約43万台、後継車はプリズマでした。(実車画像→ ランチア ベータ スパイダー 1974 ) (実車画像 →ランチア ベータ モンテカルロ 1975) (実車画像 →ランチア プリズマ 1982)

ミニカーは1977年に発売されたソリド製の当時物で、ランチア ベータ クーペをモデル化しています。プロポーションは悪くないのですが、この当時のソリドはコストダウンを推進していた時期でしたので、テールライトの塗装が省略されているなど出来ばえは簡素でいまひとつでした。ドアが開閉するギミック付きながら、室内は最低レベルの仕上げでした。これ以外のベータ クーペのミニカーはマーキュリーの当時物、ミニチャンプス、ノレブなどがあります。ベータ セダンのミニカーはポリトーイの当時物、Bブラーゴの当時物 1/24、ペゴ(PEGO)などがあります。ミニチャンプスはスパイダーとHPEもモデル化しています。派生車のベータ モンテカルロはレース仕様がベストモデルやスパーク(レジン製)などでモデル化されています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

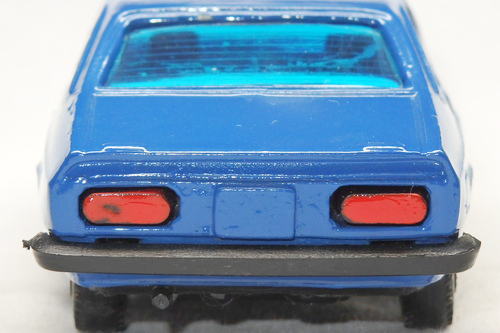

以下は1974年に発売されたマーキュリー製の当時物 ランチア ベータ クーペ (1/43 型番303)の画像です。これもプロポーションは悪くないのですが、コストダウンで安っぽいホイールが使われているなど今一つの出来ばえでした。(フロントグリルと一体化していないバンパーやリアライトの塗装処理などは上記のソリド製よりマシでしたが) ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年頃に発売されたポリトーイ製の当時物 ランチア ベータ セダン ウィークエンド(WEEKEND) (1/43 型番HE41)の画像です。ポリトーイは型番E41でベータ セダンをモデル化していましたが、これはそのバリエーションでウィークエンド(週末)の旅行仕様ということで、追加したルーフラックに旅行用の荷物を満載していました。これもポリトーイの廉価版ミニカーでしたのでプロポーションは悪くないのですが、安っぽいホイールなどあまり良い出来ばえではありませんでした。ただしベータ セダンのミニカーは少なかったので車種的には貴重なミニカーでした。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2019年に発売されたアシェット製ルマン24時間レース カーコレクションのランチア ベータ モンテ カルロ #51 ルマン 1980 (1/43 No.31)の画像です。1980年ルマンに参戦したベータ モンテ カルロ #51をモデル化しています。ルマンの結果はオイル ポンプのトラブルでリタイアしました。フロントのチンスポイラー、大きく張りだした前後オーバーフェンダー、リアスポイラーなどルマン参戦車がリアルに再現されていて、良く出来ていました。実車に即したカラーリングもリアルに仕上げてありました。(実車画像→ ランチア ベータ モンテ カルロ ルマン 1980) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=719

LANCIA STRATOS 1972 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.71m 全幅約1.75m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 2.4L 190HP 5段変速

性能: 最高速230km/h データーベースでランチア ストラトスのミニカー検索

ランチア ストラトス イタリア 1972年

ラリーで勝つことだけを目的として開発された特別な車ストラトスは1974年に登場しました。元々は1970年に発表されたデザイン実験車(ストラトス ゼロ)でしたが、ベルトーネとランチアが共同で強力なラリー車に仕立て上げました。最大の特徴は2180mmと極端に短いホイールベースで、ミドシップエンジン配置とあいまって非常に優れた回頭性でした。これはラリー車としては優れていましたが、直進安定性が悪く扱い難いと言うことでもありました。エンジンはフェラーリ ディノ用の6気筒2.4L(190HP)を搭載し、5段変速で最高速は230km/hの性能でした。なお一般市販もされましたが、実用性が無いことからホモロゲーションに必要な400台が生産されただけでした。

ラリー専用車でしたから当然ですが、ラリーでは圧倒的な強さを誇り、デビューの1974年から3年連続してWRCのコンストラクターチャンピオンとなりました。ただこの勝利は親会社フィアットの車両販売には貢献せず、1977年からは売れる車(フィアット 131)でのラリー出場にフィアットの方針が変わってしまいました。なおその後もストラトスはプライベートチームでラリーや耐久レースで活躍しました。

ミニカーは1999年頃に発売されたミニチャンプス製です。1972年式ですので、量産される前の最終プロトタイプ(屋根上のスポイラーが無い)をモデル化しています。プロポーションが良く灯火類/室内などの細部がリアルに再現されていて、ミニチャンプスらしい良い出来ばえでした。ミニチャンプスはラリー仕様も含めて約20種類をモデル化しています。これ以外のミニカーで当時物ではソリド、ノレブ、ポリトーイ、日本ではスーパーカーブームのさなかだったので、トミカ ダンディ、ダイヤペット、エイダイなどがモデル化していました。当時物以外では、イクソ、ビテス、京商の1/43と1/18、サンスター、レジン製ではスパークなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1978年に発売されたソリド製の当時物 ランチア ストラトス (1/43 型番73)の画像です。1978年のモンテ カルロ ラリーで7位となったフランスのプライベートチームの#10をモデル化しています。窓枠やテールスポイラーがやや厚ぼったいですが、追加された補助灯など実車の迫力ある雰囲気がうまく再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2001年に発売されたデルプラド製の世界の名車シリーズのランチア ストラトス (1/43 No.1-30)の画像です。メーカーは表示されていませんが、前後パネルの固定ベルトを再現している部分などレベル製のストラトス(1/43 型番28117)にそっくりなので、それを流用しているようです。キャビンが小さめなのが今一つですが、実車の雰囲気がそこそこ再現されていて良い出来ばえでした。細部の仕上げもまずまずで、デルプラドのこのシリーズのなかでは、出来の良い部類でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1974年に発売されたノレブ製の当時物 ランチア ストラトス (1/43 型番7130)の画像です。ノレブの廉価版のJETCAR シリーズの1台で、国内ではダイヤペットが輸入してダイヤペット ノレブとしても発売していました。廉価版ミニカーでしたので安っぽいフリーホイールが今一つでしたが、それ以外はプロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。デカールが貼られてラリー仕様になっていますが、特定のラリー参戦車のモデル化ではありません。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=720

FERRARI 365 GT/4 2+2 1972 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.8m 全幅約1.8m エンジン 変速機: DOHC V型 12気筒 4.4L 340HP 5段変速

性能: 最高速245km/h データーベースでフェラーリ 365/400/412のミニカー検索

フェラーリ 365 GT/4 2+2 イタリア 1972年

2+2座クーペとしては中途半端であった365 GTC/4に代わり、アメリカ市場向けの豪華GTとして1972年に登場したのが365 GT/4 2+2でした。ホイールベースの延長とセダン的なデザインで、実用的なリアシーターを持つキャビン部分を確保していました。あまりフェラーリらしくないデザインの車といえますが、ピニンファリーナ製のボディはシンプルで品のあるデザインでした。V型12気筒4.4L(340HP)エンジンを搭載し、最高速245km/hの性能でした。

1975年には排気量が4.8Lに拡大され400 GTとなりました。テールライトが6灯式から4灯式に変更され、GM製の自動変速機がフェラーリとして初めてオプション設定されました。(この自動変速機仕様が多数派となっていきました) 1979年にボッシュ製のKジェトロニック型電子燃料噴射方式が採用された400iとなり、排ガス対策で310HPにパワーが低下しました。1985年には排気量が5Lに拡大され412 GTとなり、ボッシュ製のABSが装備され、1989年まで長く生産されました。365 GTC/4からの総生産台数は約2800台でした。400/412をベースにして4ドアセダンやフルオープンのカブリオレなどの特注モデルも制作されたようです。後継車は1992年に登場した458 GTとなりました。

ミニカーは2007年に発売されたイクソ製です。イクソのフェラーリ シリーズ(型番がFER***)は何れも良い出来ばえでしたが、この365 GT/4 2+2も実車の雰囲気をうまく再現した造形で、とても良く出来ていました。フロントグリル/灯火類や室内などの細部も良く再現されていました。2+2座と称していましたが、大人が乗れる実用的な4シーターになっていたことが室内の画像を見るとわかります。これ以外の365/400/412のミニカーとしては、マテルの1/43、ブレキナの1/87、京商の1/64、トミカリミッテドの1/64、ルックスマート(レジン製)などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=739

MASERATI BOOMERANG 1972 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.34m 全幅約1.86m エンジン 変速機: DOHC V型8気筒 4.7L 310HP 5段変速

性能: 最高速280km/h データーベースでマセラティ ブーメランのミニカー検索

マセラティ ブーメラン イタリア 1972年

マセラティ ブーメランは1971年のトリノショーで公開されたコンセプトカー(モックアップ)で、イタル デザインのG.ジウジアーロのデザインでした。翌年のジュネーブショーではマセラティ ボーラのシャーシを使った走行可能なプロトタイプが発表されました。平面ガラスを使うことで構成された角ばったウエッジシェイプボディが特徴です。また通常のドライーバー正面のメーターパネルが無く、メータや操作用の主なスイッチをステアリングホイールの内側にまとめて配置する斬新なアイデアが提案されていました。ただしこれはメーター類が見にくいので、あまり実用的とは思えませんでしたが。(実車画像→ マセラティ ブーメラン コクピット)

ドアは通常の前ヒンジ式横開きで、単なるコンセプトカーではなく量産することを前提としたデザインでした。(G.ジウジアーロのデザインは基本的に生産することを前提にしていたそうです) 実際に平面ガラスを採用した同じようなイメージのボディを持つ

ミニカーは1978年に発売されたダイヤペット製の当時物です。ダイヤペットとしては意欲的な外国車のモデル化でプロポーションはまずまずでしたが、実車の鋭角的なデザインの再現が今一つで当時のミニカーの基準でもあまり良い出来ばえとは言えませんでした。リトラクタブルヘッドライト開閉とドア/リアパネルが開閉するギミック付きです。今回撮影のためにドアを動かしていると、ドア可動部のヒンジが左右両方とも破損してしまいました。(設計上の強度不足と粗悪な亜鉛合金の劣化が原因です) このミニカーが作られた1970年代後半の日本はスーパーカーブームの真っ只中でした。このミニカーはそのブームに乗じて作られたもので、これ以外のブーメランの当時物ミニカーはエーダイの1/43と1/28、朝日通商 SIGAM500の1/54もありました。エーダイーのブーメラン(特に1/28)は当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。国産品以外ではノレブとジク(SIKU)の小スケール物がありました。2015年にはNEO(レジン製)がモデル化しています。 以下はフロント(リトラクタブルヘッドライト開閉)/リアの拡大画像とリアパネルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1830

LEYLAND ATLANTEAN LONDON DOUBLE DECKER BUS 1972 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約9.4m 全幅約2.4m 全高約4m エンジン 変速機: ディーゼル 6気筒 11.1L 185HP? 半自動変速

性能: 最高速96km/h? データーベースでロンドン バスのミニカー検索

レイランド アトランティアン 2階建てバス イギリス 1972年

ロンドンバスとしては前述したルートマスターが有名ですが、それ以外にも2階建てバスのメーカーはありました。ルートマスターとほぼ同時期に登場したレイランド社のアトランティアンは、エンジンを後方に配置し車両の前部に出入り口があります。この構造は料金の精算を運転手が行うことが出来ることから、車掌のいないワンマン運行が可能となりました。全長が9.1m(又は10m)とルートマスターよりも長く、その分定員が78人と多くなっていました。初期のアトランティアン (PDR型)はレイランドのO.600型ディーゼルエンジン(6気筒 9.8L 125HP)を搭載し、最高速50km/h程の性能でした。

2階建てバスとしては他にブリストル社のフリートラインとディムラー社のVRがありましたが、これら3社は1968年にブリティッシュ レイランド社として統合されました。アトランティアンは1986年までに約15000台が生産され、様々な車体が架装されました。

1980年に後継車のレイランド オリンピアン(OLYMPIAN) 2階建てバスが登場しました。オリンピアンはレイランド社による最後の2階建てバスでした。1992年にはその後継車としてボルボ社のオリンピアン 2階建てバスが登場しました。ボルボ社のオリンピアン 2階建てバスはその後も新型にモデルチェンジして継続し、2019年現在はB8L 2階建てバスが生産されています。(実車画像→ レイランド オリンピアン 2階建てバス)

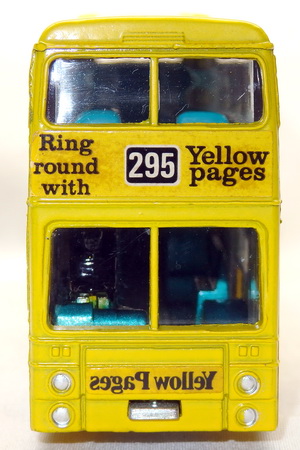

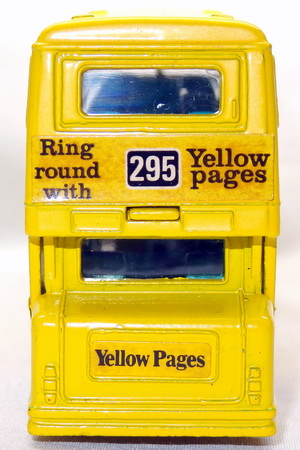

ミニカーは1973年に発売されたディンキー(英)製の当時物です。1972年に登場したアトランティアン 2代目のAN68型(全長9.4m O.680型ディーゼルエンジン搭載)をモデル化しています。このバスは最後部の出っ張った部分にエンジンが横置き搭載されていました。アトランティアン 2代目の直線的で近代的なボディがうまく再現されていて良く出来ていました。これのボディカラーは伝統的な赤でなく、ボディ全面を「YELLOW PAGES」(日本のイエローページのような会社)の広告にした派手なカラーリングになっていました。なお同じ型でカラーリングの違うバリエーションが数種類ありました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=786

ページ « 前へ 1...207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.