ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FORD THUNDERBIRD LANDAU 1969 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.26m 全幅約1.96m エンジン 変速機: V型8気筒 6.4L 315HP 3段自動変速

性能: 最高速205km/h データーベースでフォード サンダーバードのミニカー検索

フォード サンダーバード ランドー アメリカ 1969年

フォード サンダーバード 5代目が1967年に登場しました。ボディは大きくなり、フロント全面をグリルにしてヘッドライトをグリル内に格納するといった独創的なデザインが採用されました。テールライトも先代譲りの大きな物が使われました。1968-70年には格納式ヘッドライトを採用してフロント全面をグリルにするデザインの車がたくさん出ていたのですが、このサンダーバードはその代表的な車でした。(実車画像→ヘッドライト開閉の動画)

1964年に登場したマスタングとの差別化を計るため、観音開きの4ドアセダン仕様が設定され高級車として内装も豪華になっていきました。ボディが大型化されたことで、サンダーバード 5代目(4ドアセダン)は上級車のコンチネンタル MK IIIとボディを共通化するようになりました。標準のエンジンはV型8気筒6.4L(315HP)、1968年にV型8気筒7L(360HP)が追加されました。1970年に大幅なデザインの変更がされ、特にフロントグリルは中央部が大きく突き出したデザインに変わりました。(実車画像→サンダーバード 1970年式 1972年に7代目にモデルチェンジし、サンダーバードとしては最大のサイズ(全長5.73m)となりました。(実車画像→サンダーバード 1972年式)

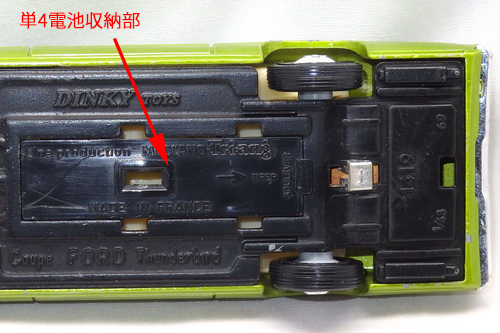

ミニカーは1969年に発売されたディンキー(仏)製で、2ドアクーペ(ランドー)をモデル化しています。大柄なアメリカ車を1/43でモデル化しているので、全長121㎜と大きなサイズになっていました。当時最盛期であったディンキー(仏)はリアルな造形が特徴でしたので、このサンダーバードも当時としてはかなり良い出来ばえでした。(ランドージョイントを付けてあれば、さらにリアルになったのですが) 単4電池を使用してボディを下に押し下げると、テールライトが点灯するギミックがついていました。当時のアメリカ車はあまりミニカーになっていないので、このサンダーバードは当時物ミニカーとして貴重でした。これ以外のサンダーバード 5代目のミニカーはナコラルの当時物、最近ではJOHNNY LIGHTNINGの1/64やNEO(レジン製)などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。リアの拡大画像はテールライトが点灯します。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は底板の電池収納部と取り扱い説明書の画像です。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=430

FORD GT40 (MK I) 1969 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.29m 全幅約1.78m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 475HP 5段変速

性能: 最高速330km/h データーベースでフォード GT40のミニカー検索

フォード GT40 (MK I) アメリカ 1969年

フォード社は自社のイメージを上げる為に、耐久レース(ルマン、デイトナ、セブリングなど)に参戦することを計画しました。その手っ取り早い方法としてイタリアのフェラーリを買収する交渉を始めましたが、この交渉は失敗しました。そこでイギリスのローラ社と提携し、フォードのエンジンを搭載するローラ MK VI GTをベースにしたレーシングカーの自社開発に乗り出しました。(実車画像→ ローラ MK VI GT 1963)

1964年にフォード GT (MK I)が完成しました。鋼鉄製モノコックシャーシにFRP製ボディを載せる構造で、エンジンはインディカー用に開発されたV型8気筒4.7L(350HP)をミドシップ搭載していました。 この車は公開時に車高が40インチ(1016mm)であることに驚いた記者がつけたGT40という通称で呼ばれるようになりました。(正式な名前はGTで、GT40とは厳密にはスポーツカークラスに認証された市販レーシングカーを示すようですが、当サイトでは全て通称のGT40で統一しています)

1964年のデビュー戦はニュルブルクリングでリタイア、ルマンでもリタイアといった結果でした。1965年にはキャロル シェルビーがレースを統括することになり、デイトナで初めて勝利しましたが、あとは散々な結果でした。この経験を踏まえて、エンジンを7L(472HP)にパワーアップしたMK IIが1966年に登場しました。1966年ルマンでMK IIは1-2-3フィニッシュで優勝し、これはルマンでのアメリカ車の初優勝でした。

1967年にJカーという名前で新規開発した車がMK IVとして登場し、ルマンとセブリングに出場しどちらも優勝しました。(実車画像→ フォード Jカー) 1968年のレギュレーション変更で5Lを超える大排気量エンジンが使えなくなったので、フォードは1967年限りでワークス活動を中止しました。その後もフォード系列のレーシングチームがMK I(5Lエンジン搭載)で1968年と1969年に優勝し、ルマン4連覇を達成しました。なおスポーツカークラスの認証用に生産されたMK Iの市販仕様がMK IIIで、ヘッドライトが丸形4灯になり、内装などが変更されていました。2005年にフォード100周年を記念して、GT40をリメイクしたGTが限定生産されました。(実車画像→ フォード MK III 1966、 フォード GT 2005)

ミニカーは1992年頃に発売されたジョエフ製で、細部まで精密に再現したことを売り物にして数種類だけ製作されたEVOLUTION シリーズの1台です。 GT40(MK I) 1969年ルマン優勝車(GULFカラー)をモデル化しています。ドアや前後パネルが開閉し、1/43サイズながらエンジンやシャーシなどがかなりリアルに再現されていました。プロポーション的にはややダイナミックさが物足りない感じも少しありますが、メカ部分の精密な再現は非常に高く評価できます。ルーフと一体化されたドアがスムーズに開閉し、室内もインパネが良く再現されていました。フロントパネルの下にはスぺタイヤやエアダクトが再現されていました。リアカウルを開くとエンジンと複雑な形状の排気管、ギヤボックス、リアサスペンションのコイルスプリングなどが実にリアルに再現されていました。以下は/フロント/フロントパネルを開いた画像と/リア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

フォード GT40のミニカーは非常にたくさんあります。当時物ではメーベトイ、ソリド、ディンキーなどがあり、少し古いところでバン(BANG)、ボックスモデルなど、最近ではイクソ、ミニチャンプス、スパーク(レジン製)などがあります。またGT40の前身である ローラ MK VI GTとMK IVのプロトタイプであるJカー(GT J)をポリトーイが当時物でモデル化していました。以下は1989年頃に発売されたボックスモデル製のフォード GT40(1/43 型番8453)の画像です。1966年のルマンで、エンジンのトラブルで完走できなかった59号車をモデル化しています。ボックスモデルらしいリアルな造形で、当時のミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。リアカウルが開きエンジン部が再現されていますが、簡素な造形のエンジンだけなのであまりリアルではありません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2018年に発売されたアシェット製 ルマン24時間レースカーコレクションのフォード GT40 #9 ルマン 優勝 1968 (1/43 No.4)の画像です。メーカーはスパークで、スパークのミニカーはレジン製がメインですが、これはダイキャスト製です。スパークがレジン製でモデル化しているGT40をベースにしているので、とても良く出来ていました。また雑誌付きの安価なミニカーながらタイヤ/ホイールがリアルで、細かいところまでデカールがきちんと貼られていました。(ただ当方の購入品はヘッドライト左側の取付けがやや雑ですが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1968年に発売された、メーベトイ製の当時物 フォード GT40 MK II (1/43 型番A24)の画像です。フォード GT40 MK IIをモデル化していますので、リアカウルの形状などが GT40 (MK I)と異なっています。プロポーションが良く、実車の雰囲気が良く再現され、1960年代のミニカーとしてとても良い出来ばえでした。ドアとフロント/リアカウルが開閉するギミック付きです。リアカウル下のエンジンも当時としてはリアルな造形になっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントパネルを開いた画像と/リア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年に発売されたデルプラド製 カーコレクションシリーズのフォード GT40 MK II (1/43 No.69)の画像です。これも上記メーベトイ製と同じGT40 MK IIをモデル化しています。ボディ起伏形状がややオーバー気味にデフォルメされているので、実車より迫力ある感じに仕上がっています。底板に「MADE IN CHINA」と表示されているので、メーカーは当時このような雑誌付きのミニカーを製造していた中国のメーカーです。安価な雑誌付きミニカーながら細部もそこそこきちんと仕上げてあって、このカーコレクションシリーズのなかではかなり上出来の部類でした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。フロントグリルに赤いフック金具(牽引用)がついていますが、これはGT40 MK IIの実車に即しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1966年に発売されたソリド製の当時物 フォード GT40 ルマン 1965 (1/43 型番146)の画像です。1965年ルマンでリタイアした2号車をモデル化しているようです。フロントノーズの位置が上がり過ぎていることと、デカールで表現したヘッドライトがリアルさに欠けることなど、当時の一級品であったソリド製ミニカーとしてはやや残念な出来ばえでした。リアパネルが開閉するギミック付きで、エンジンは上記のメーベトイ製と同じようなレベルで再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロントの画像とリア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたディンキー(英)製の当時物 フォード 40 RV (1/45 型番132)の画像です。モデル化しているフォード 40 RVはほとんど情報がないのですが、GT40をベースにして特別なクライアント向けに作られたロードカー仕様だそうです。ただし上述した市販仕様のMK IIIとは別物のようです。ディンキー(英)は1966年に型番215でGT40をモデル化していましたが、この40 RVはそれとはフロントカウルの形状を変えてありました。(銀色の色違いがあり、それにはフェンダーミラーが追加されていました) 40 RVの実車画像が見つからないので、その変更がどこまで実車に即しているのかは判断できませんが、GT40の当時物ミニカーとしては良く出来ていました。フロントカウル/リアカウルが開閉するギミック付きです。エンジンは別パーツではなく塗装で再現していますので、上述したソリド製などよりややしょぼい造形です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントパネルを開いた画像と/リア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。フロントパネルは中央部分を取り外すことができました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたポリトーイ製の当時物 ローラ MK VI GT(1/43 型番534)の画像です。ローラ MK VI GTは上述したようにフォード GT40のベースとなった車でした。(実車画像→ ローラ MK VI GT 1963) 実車画像と見比べるとまずまずの良い出来ばえであると思います。リアウィンドー下に見えるエンジンがリアルに再現されているなどポリトーイらしい仕上げとなっていました。ドアが開閉するギミック付きです。これ以外のローラ MK VIのミニカーはスパーク(レジン製)があります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1768

CHRYSLER DODGE CHARGER R/T 1969 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.28m 全幅約1.95m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 4251HP 3/4段手動変速/3段自動変速

性能: 最高速190km/h データーベースでダッジ チャージャーのミニカー検索

クライスラー ダッジ チャージャー R/T アメリカ 1969年

アメリカでは1960年代後半から1970年代にかけて、マッスルカーと呼ばれたハイパワーエンジンを搭載した高性能車がたくさん登場しました。代表的な車はフォードのトリノ GT、GMのシボレー シェベル SSやポンティアック GTO、クライスラーのダッジ ダートやプリムス ロードランナーなどでした。マッスルカーの始まりとされるのは1955年式クライスラー C-300で、V型8気筒5.4L(300HP)の高性能エンジンを搭載し、NASCAR(アメリカで人気のあるストックカーレース)で活躍しました。ただこの車は高価な大型車クラスでしたので、本来の意味での中型車クラスのマッスルカーの始まりは、1962年に登場したV型8気筒6.8L(415HP)エンジンを搭載したダッジ ダート 440 ラムチャージャーとするようです。(実車画像→ クライスラー ダッジ ダート 440 ラムチャージャー)

ダッジ チャージャー 初代は1966年にダッジ コロネットのファーストバッククーペ(格納式ヘッドライト採用)にV型8気筒5.2L(230HP)エンジンを搭載して登場しました。この車にはV型8気筒7L(425HP)のレース仕様のヘミ エンジンも搭載されました。(実車画像→ クライスラー ダッジ チャージャー 1966) 1968年にダッジ チャージャー 2代目が登場しました。高性能版のR/TにはV型8気筒7.2L(375HP)エンジンが標準で、オプションで425HPのヘミ エンジンも搭載できました。R/Tをベースにしたレース仕様のチャージャー 500はNASCARに参戦していました。1971年にチャージャー 3代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ クライスラー ダッジ チャージャー 1971)

ミニカーはマッチボックス製のマニア向けのマッスルカーシリーズで1998年に発売されました。マッスルカーシリーズは十数種類のマッスルカーをモデル化していて、プロポーションが良く室内や床下のサスペンションなどもリアルに再現されていて、良い出来ばえでした。(中国で製造されていました) このマッチボックス製の型を流用して床下の仕上げなどを簡素化したマテル製もありました。このチャージャー R/Tは1969年式をモデル化していますので、この年式で変更されたフロントグリルと横長テールライトが正確に再現されていました。プロポーションが良くかっこいい実車の雰囲気がうまく再現されていて、当時のミニカーとしてはかなり良いばえでした。ダッジ チャージャーは人気の高い車ですので、ミニカーはERTLの1/18、ミニチャンプスの/43、グリーンライトの1/64、ジョニーライトニングの1/64、マテルの1/64などたくさんあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰画像と床下部分の画像です。エンジン/ギヤボックス/ドライブシャフトやサスペンションなどがそこそこリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1990年に発売されたフランクリン ミント製のクライスラー ダッジ チャージャー R/T 1968 (1/43 型番RJ58)の画像です。こちらはチャージャー1968年式をモデル化していますので、上記の1969年式とはフロン/リアのデザインが違っています。1960年代の代表的な車を1/43でモデル化したフランクリン ミントの60年代シリーズの1台でした。全体的にすこしメタボ気味(太め)の造形でスマートさがやや足りませんが、それでも実車の雰囲気はそこそこ良く再現されていました。ボンネットとドアが開閉するギミック付きで、室内/エンジンなどの細部がリアルに再現されていました。その細部の仕上げは上記のマッチボックス製よりもさらに立体的でリアルで、当時の1/43サイズのミニカーとしては、レベルの高い出来ばえでした。ただし室内のインパネは紙のシールでしたので、マッチボックス製の方がリアルです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。エンジン部分はラジエーターやオルタネーターなどの補器類が判別できるほどリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰画像と床下部分の画像です。エンジン/ギヤボックス/ドライブシャフトやサスペンションなどがリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2018年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのクライスラー ダッジ チャージャー 1968 (1/43 No.313)の画像です。メーカーはイクソで、イクソはPREMIUMXブランドで同じチャージャーをモデル化していたので、それの廉価版です。プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていましたが、廉価版ですので、室内などの仕上げは簡素化されていました。(個人的には、カラーリングもいまひとつだと思います) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=445

CHRYSLER DODGE CHARGER DAYTONA HEMI 1969 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.74m 全幅約1.95m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 425HP 4段手動変速/3段自動変速

性能: 最高速237km/h(公道仕様) データーベースでダッジ チャージャーのミニカー検索

クライスラー ダッジ チャージャー デイトナ ヘミ アメリカ 1969年

前述したようにダッジ チャージャーはチャージャー 500でNASCARレースに参戦していました。しかしチャージャー 500はボディの空力的な問題(ボディがリフトする)で、芳しい成績が出せませんでした。そこでフロントグリル全体をカバーするノーズコーンと、リアに大きなウイングを付けてダウンフォースを発生させたレース仕様のチャージャー デイトナが1969年に開発されました。チャージャー デイトナはNASCARレースで勝つためだけに作られたホモロゲーション モデルで、500台が市販されました。エンジンはベースとなっているR/Tと同じで、標準はV型8気筒7.2L(375HP)、オプションで425HPのヘミ エンジンが搭載できました。

デイトナの空力仕様は伊達ではなく、この車はNASCARとして初めて200mph(320km/h)を越えるスピード記録を達成しました。また目論見どうりに初戦のNASCARレースで勝利していて、圧倒的に強かったようです。姉妹車で同じ空力スタイルをしたプリムス スーパーバードもありました。ただこのような空力処理をしたレースカーが圧倒的に強かったので、NASCARでは排気量を5Lに制限するなどして実質的に禁止となり、1971年以降は参戦できなくなったようです。(実車画像→ クライスラー プリムス スーパーバード)

ミニカーは2002年頃に発売されたユニバーサル ホビー製です。定価2000円程のどちらかというと廉価版ミニカーの類でしたので、値段相応の出来ばえでしたが、プロポーションはまずまずで特徴的な空力パーツはうまく再現していました。70cmもある高いリアウイングはミニカーでもずいぶん目立ちますが、この仕様で公道も走れたそうですので、この車に公道で出会ったらびっくりしたことと思います。これ以外のチャージャー デイトナのミニカーは、GREENLIGHTの1/18、M2 MACHINESやJOHNNY LIGHTNINGの1/64などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=446

VOLKSWAGEN 411 (TYPE 4) 1969 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.6m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 空冷水平対向4気筒 1.7L 68HP 4段変速

性能: 最高速145km/h データーベースでフォルクスワーゲン 411/412のミニカー検索

フォルクスワーゲン 411 (タイプ 4) ドイツ 1969年

フォルクスワーゲンとして初の4ドアセダンである411が1968年に登場しました。411はタイプ4と呼ばれ、空冷4気筒1679cc(68HP)エンジンをリアに搭載するという基本方式はビートルを踏襲したものの、モノコックボディ、全輪独立懸架サスペンションなど新技術を取り込んだ意欲的な車でした。4ドア採用でボディが大きくなり、2ドアセダン、3ドアエステートもありました。ただデザイン的にはフロント部分が長すぎてバランスが悪いなど不評でした。(実車画像→ フォルクスワーゲン 411 1968)

1969年に電子式燃料噴射を採用してエンジンが80HPにパワーアップしました。同時に楕円形2灯式ヘッドライトが丸形4灯式ヘッドライトに変更されました。1972年にフロント周りのデザインを大幅に変更して412となりました。1973年にエンジンが1795㏄(80HP)に拡大され、信頼性の問題で電子式燃料噴射はキャブレターに戻されました。デザインを変更した412でも評判が回復せず、1973年に前輪駆動方式のパサートが登場したことで1974年に生産中止となりました。411/412(タイプ4)はフォルクスワーゲン最後のリアエンジン車で、総生産台数は約37万台でした。(実車画像→ フォルクスワーゲン 412 1972)

ミニカーは1969年に発売されたガマ製の当時物です。4灯式ヘッドライトに変更した411 1969年式をモデル化しています。ボンネットが黒になっているので、実車にあったかどうかは不明ですがスポーツ仕様だと思います。当時物ミニカーとして実車の雰囲気を良く再現していましたので、ミニカーを見てもこのデザインが不評だったことが分かる気がします。 トランク/ドア/リアパネルが開閉するギミック付きです。これ以外の411/412の当時物ミニカーはメルクリン、ジク(SIKU)、シュコーがありました。当時物以外ではミニチャンプス、ヘルパとヴィーキングの1/87などがあります。 以下はフロント/トランク開閉の画像とリア/リアパネル開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=519

ページ « 前へ 1...177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.