ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

HONDA N360S 1968 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3m 全幅約1.3m エンジン 変速機: 空冷2気筒 354cc 31HP 4段変速

性能: 最高速115km/h データーベースでホンダ T/N360のミニカー検索

ホンダ N360S 日本 1968年

ホンダとして初の量産4輪車となった軽自動車N360が1967年に登場しました。見た目で分かるようにイギリスのBMC ミニをお手本にしたイシゴニス方式の横置きエンジンによる前輪駆動車で、当時の軽自動車市場を一変させた画期的な車でした。2輪車CB450用をベースにした空冷2気筒354cc(31HP)エンジンは他社の1.5倍の高出力で、4段変速で最高速115km/hと断トツの高性能でした。この車の登場でその後軽自動車のパワー競争が始まることになりました。

前輪駆動による広い室内、高性能、低価格(31万円)で大人気となり、あっという間に売れ筋だったスバル 360を抜いて軽自動車のベストセラーとなりました。ライトバンのLN306が追加され、1968年にはホンダ初の自動変速機(3段)やサンルーフが採用され、ツインキャブレター仕様エンジン(36HP)の高性能版も登場しました。1969年と1970年のモデルチェンジでN-II、N-IIIに発展し、トータルで65万台以上も生産されました。1971年に後継車のライフにモデルチェンジしました。排気量を400cc/600ccに拡大したN400、N600が開発され、アメリカやヨーロッパに輸出されました。

N360の高回転型エンジンは扱い辛く、空冷なので騒音が大きく暖房が効かないなど居住性はいまひとつでした。また経験の浅かった前輪駆動方式には操縦安定性の問題もあったようです。私も学生時代に運転したことがありますが、確かにうるさくてラリーカーのような乗り心地の車でしたが、当時はそれでも学生が使えるほど安価で面白い車でした。

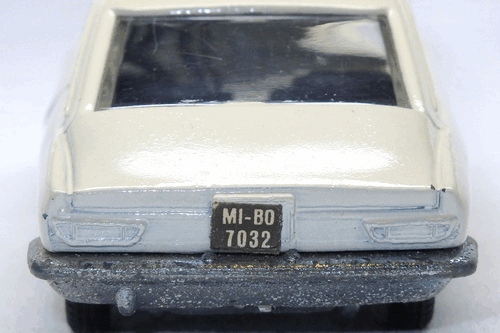

ミニカーは2001年に発売されたエブロ製です。エブロとしては初期のミニカーで、リアエンドに付けられた「S」ロゴと細部の形状から1968年に設定されたスポーツ仕様のN360Sをモデル化しているようです。ミニカーの台座には1967と表示されていましたが、これは先に発売していたN360(型番43029など)と台座を共用していたからでしょう。全体的なプロポーションが良く、S仕様の特徴であるフェンダーミラー、フォグランプやリアサイドのエアダクトのカバーなどの細部も良く再現され、かなり良い出来ばえでした。エブロは輸出仕様のN600Eもモデル化していました。N360の当時物ミニカーはダイヤペット、モデルペット、トミカなどがありました。変わり種ではポリトーイがN360をベースにしたバギーをモデル化していました。当時物以外ではアドバンスピリット(アンチモニー製)のN360とN-IIとN-III、国産名車コレクション、小スケールではコナミ、ホンコン トミカのN-IIIなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2000年頃に発売されたホンダ ダイレクト マーケッティング(HDMC)製のホンダ N360 (1/43 型番KM-82)の画像です。ホンダ ダイレクト マーケッテングはホンダ車のグッズを販売している会社で、ミニカーも発売しています。これはエブロのミニカー(N360 型番43029)を流用していて、上記のスポーツ仕様のN360Sとはフェンダーミラーやリアサイドのエアダクトなどが違っています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのホンダ N360 (1/43 No.10)の画像です。国産名車コレクションの初期物はノレブが製作していて、これまであまりモデル化されていなかった国産車を意欲的にモデル化していました。このN360は安価な雑誌付きミニカーでしたから、ワイパーなど細部の仕上げはやや見劣りがしますが、それ以外は上記エブロ製とほとんど同じようなレベルの高い出来ばえでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたモデルペット製の当時物 ホンダ N360 (1/40 型番37)の画像です。縮尺が1/40ですので全長75㎜と、1/43より少し大きいサイズになっていました。50年以上も前に作られたビンテージ ミニカーですので素朴な作風ですが、当時のミニカーとしては良く出来ていました。ボンネットが開閉しエンジンルーム内がそこそこリアルに再現されています。なお塗装が経年変化で劣化してルーフの一部が剥がれかかかっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年に発売されたポリトーイ製の当時物 ホンダ N360 バギー (1/43 型番E20)の画像です。この車はカロッツェリア ザガートがN360をベースにしてビーチバギーに仕立てたコンセプトカーで、1970年に発表されました。エンジンはリアにミドシップ搭載され、屋根はありません。正式な名前は「HONDINA YOUNGSTAR ZAGATO」とのことです。(実車画像→ ホンダ HONDINA YOUNGSTAR ZAGATO 1970) ポリトーイの廉価版ミニカーなので、ヘッドライトなどがかなり簡略化された造形となっています。なお画像はWEBショップの画像を流用させてもらいました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1053

ISUZU 117 COUPE 1968 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.28m 全幅約1.6m エンジン 変速機: DOHC4気筒 1.6L 120HP 4段変速

性能: 最高速190km/h データーベースでイスズ 117のミニカー検索

イスズ 117 クーペ 日本 1968年

イスズ 117 クーペは前述したフローリアンのクーペとして開発されました。フローリアンのシャーシを使ってイタリアのカロッツェリア ギアのG.ジウジアーロがデザインしたギア イスズ 117 スポーツ (プロトタイプ)が1966年のジュネーヴ ショーに発表され、その美しいデザインで脚光を浴びました。、1968年にプロトタイプとほとんど同じデザインのまま少量限定生産車として117 クーペの名前で発売されました。なお117とはフローリアンの開発コードが117であったことに由来しています。(実車画像→ギア イスズ 117 スポーツ)

新開発の4気筒1.6L DOHC(120HP)エンジンを搭載し、4段変速で最高速190km/hの性能でした。ベースが実用車なので格別に高性能なスポーツカーだったわけではないですが、172万円と極めて高価で月産30台ほどという希少性が117 クーペのステイタスを高めました。(同時期のカローラ 初代の価格は約50万円でした) 1970年に国産車初の電子制御燃料噴射装置を採用した1.8L(130HP)エンジンが追加されました。この初期型の総生産台数は約2500台でした。

1973年に量産対応とコストダウンを目的とした大幅なマイナーチェンジを行い中期型となり、テールライトなどの外観が変わりエンジンも1.8Lに統一されました。1977年のマイナーチェンジで後期型となり、ヘッドライトが角形4灯式に変わり、排ガス対策で一時消えていたDOHCエンジンが復活しました。その後エンジンを2Lに拡大し、2.2Lのディーゼルエンジンが追加されるなどして1981年まで生産されました。総生産台数は約8.6万台でした。現在でも人気があり、愛好者の車をたまに見かけることがあります。

ミニカーは1971年に発売されたダイヤペット製の当時物です。117ク^ぺの初期型をモデル化しています。プロポーションが良く美しい実車のデザインを忠実に再現していました。フロントグリルや室内も当時のミニカーとしてはリアルに再現されていて、ダイヤペット初期の傑作ミニカーでした。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きです。その後ダイヤペットは実車のマイナーチェンジに対応して、フロントグリルやテールライトを変更した中期型と後期型もモデル化していました。これ以外の117 クーペの当時物ミニカーはトミカの中期型 1/62があり、イタリアのポリトーイが117 スポーツ プロトタイプをモデル化していました。当時物以外ではエブロ、コナミ 1/64、トミカ リミッテド 1/64、国産名車コレクション(ノレブ製)、MARK43(レジン製)の初期型/後期型などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1976年に発売されたダイヤペット製の当時物 イスズ 117 クーペ 1973 中期型 (1/40 型番G9(0143))の画像です。実車のマイナーチェンジに対応してフロントグリル、テールライトが変更され、リアフェンダー後部に117のロゴが付いたリフレクターが追加されていました。さらにフロントグリルやホイールが初期型の金属製からやや安っぽい感じがするプラスチック製に変更されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。塗装前の処理が悪かったようで、トランク周辺の塗装が劣化しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1979年に発売されたダイヤペット製の当時物 イスズ 117 クーペ 1977 後期型 (1/40 型番G9)の画像です。実車のマイナーチェンジに対応して角形4灯式ヘッドライトのフロントグリルに変更されていました。ボンネットに描かれた木の枝のようなグラフィックは実車にも設定があったようです。(ただ実車のグラフィックは「唐獅子」模様でこれとは少し違っていました) 上記中期型とこの後期型でフロントグリルとテールライトなどが変更されましたが、ボディの基本型はほとんどそのままで、開閉ギミックや室内は初期型のままで生産されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2003年に発売されたエブロ製のイスズ 117 クーペ 1968 (1/43 型番43401)の画像です。エブロ初期のミニカーで、プロポーションが良く実車がうまく再現されていました。特徴的なサイドウィンドー上の枠、フロントグリル、フロントフェンダー後ろの117 COUPEとカロッツェリア ギアのロゴ、室内の木目パネルのインパネなどの細部が丁寧でリアルに仕上げられていました。117 クーペの1/43量産ミニカーでは最近までこのエブロ製がベストでしたが、2022年に発売された国産名車プレミアムコレクション製もこれと同等レベルの出来ばえになっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのイスズ 117 クーペ 1968 (1/43 No.16)の画像です。メーカーはノレブで、上のエブロ製とほとんど同じような良い出来ばえとなっていました。(フロントグリルや室内の造形が良く似ています) 安価な雑誌付きミニカーながら、室内も綺麗に彩色してあり、値段を考えるとかなりコスパの良いミニカーに仕上がっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたポリトーイ製の当時物 ギア イスズ 117 スポーツ (プロトタイプ) 1966 (1/43 型番544)の画像です。1966年に発表されたプロトタイプをモデル化しています。当時のポリトーイの廉価版ミニカーでしたので、コストダウンでフロントグリルとバンパーと底板を一体化した簡素な造形となっていました。ただ基本的なプロポーションはしっかりしていて、室内の造形が117 クーペに引き継がれていることやフロントバンパーが117 クーペとは異なる形状であることが分かります。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2022年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションのイスズ 117 クーペ (1/43 No.6)の画像です。メーカーは中国のSUMS MODELで同社のオールモーストリアル(ALMOST REAL)ブランドでモデル化しています。プロポーションが良くシャープな造形で、実車がリアルに再現されていました。フロントグリル、灯火類、室内のインパネなどもリアルに再現され、とても良く出来ていました。ここで紹介した1/43サイズのミニカーの中では、上記のエブロ製と同等レベルに仕上がっていました。ただし敢えて注文を付けさせていただくと、フロントフェンダーに付いているギアのロゴが不鮮明なのが今一つです。(以下の側面画像で拡大表示しています) タンポ印刷がうまく出来なかったのかもしれませんが、上記のエブロ製ではこのロゴがもっと鮮明に印刷されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1074

GM PONTIAC GTO THE JUDGE 1969 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 6.6L (400cid) 366HP 4段変速

性能: 最高速199km/h データーベースでポンティアック GTOのミニカー検索

GM ポンティアック GTO ザ ジャッジ アメリカ 1969年

1968年にポンティアック GTO 2代目が登場しました。2ドアクーペ/コンバーチブルがあり、2ドアとなったことでボディはやや小さくなりました。外観は先代のGTOよりスタイリッシュなセミファーストバックとなりました。先代後期型の特徴であった縦2列ヘッドライトはグリル内に格納される横4灯式ヘッドライト(格納式はオプション設定)となりました。また低速の衝突では変形しないボディ同色の衝撃吸収バンパー(世界初)が採用されました。V型8気筒6.6L(350HP)エンジンが搭載され、4段変速/3段自動変速で最高速196km/hの性能でした。

1969年に三角窓が廃止されフロント/リアの意匠が小変更されました。GMは1968年に登場してベストセラーとなったクライスラーのプリマス ロードランナーに対抗する為に、GTOに高性能なザ ジャッジ (オプション設定)を1969年に追加しました。ザ ジャッジはV型8気筒6.6L(366-370HP)エンジンを搭載し高性能タイヤを履きリアスポイラーが追加されていました。標準装備を簡素化したことで、安価ながら見ばえのするマッスルカー(高性能車)となっていました。1970年にV型8気筒7.5L(360HP)エンジンが追加されました。1970年代になるとマッスルカーの人気は低迷し、1971年にジャッジの設定がなくなりました。1973年にポンティアック GTOは3代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ GM ポンティアック GTO 1973)

ミニカーは2022年に発売されたデアゴスティーニ製のアメリカンカー コレクションの1台です。ポンティアック GTO ザ ジャッジをモデル化しています。メーカーは明記されていませんがイクソ系列のメーカーだと思われます。(ミニカーを台座に固定するネジに3角溝があるネジが使われていて、このネジを使用するのはイクソ系列のメーカーの特徴ですので) 実車の画像と見比べるとプロポーションが良く、オレンジのカラーリング、黒のピンストライプ、前フェンダー先端のザ ジャッジ(THE JUDGE)のロゴなど実車が忠実に再現されていました。さらにリアのスポイラー、ボンネット上のフード マウント タコメータ(運転席手前のボンネット上にタコメーターを装備するオプション)、ナンバープレートが再現され、室内もそこそこリアルに出来ていました。定価が2000円ほどの安価なミニカーにここまでレベルの高い仕上げができるのは、本国アメリカではこのミニカーが大量に売れているからだと思います。(日本ではあまり売れないと思いますが、アメリカでは人気のある車種ですから) これ以外のGTO ザ ジャッジのミニカーはフランクリン ミントの1/24と1/43、ダンバリー ミントの1/24、アーテルの1/18、グリーンライトの1/64、M2マシンの1/64などたくさんあります。(ザ ジャッジではなくジャッジで車名登録していますが) 以下はフロント(フェンダー部分拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2051

GM CHEVROLET CORVAIR MONZA CONVERTIBLE 1969 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.6m 全幅約1.7m エンジン 変速機: 空冷水平対向6気筒 2.7L 180HP 3/4段手動変速 2段自動変速

性能: 最高速184km/h データーベースでシボレー コルベアのミニカー検索

GM シボレー コルベア モンザ (モンツァ) コンバーチブル アメリカ 1969年

GMの小型車として大成功したコルベアは1965年に2代目にモデルチェンジしました。初代のイメージを残しながら、よりスポーティで洗練されたスタイルとなりました。リアに搭載するエンジンは初代と同じ空冷水平対向6気筒2.7L(95-110-140HP)で、ターボチャージャー付(180HP)高性能版もオプション設定されました。先代にあったピックアップとステーションワゴンは設定されませんでした。180HPエンジンを搭載した高性能版コルサは4段変速で最高速184km/hの性能でした。(実車画像→ コルベア スポーツ セダン 1966)

このような高出力エンジンをリアに搭載する車は操縦安定性の確保が難しいのですが、コルベアもオーバーステアでコントロールを失い横転する事故が初代から発生していました。1965年にこの問題を消費者運動家のラルフ ネーダー氏が危険な欠陥車として糾弾し、当時大きな社会問題となりました。(ただしこの問題の主な原因であるリアサスペンションは1964年に設計変更されていましたが) そんなことがあって人気が落ちて売れなくなったコルベアは1969年に生産中止となってしまいました。この件で当時の小型車ブームも下火となりました。

ミニカーは2007年頃に発売されたヤトミン製のロードシグネチャーシリーズです。上級仕様モンザ(モンツァ)の最終仕様(1969年式)のコンバーチブルをモデル化しています。定価1400円の安価なミニカーでしたので、灯火類や室内などの細部は簡素な仕上げでしたが、コルベアの美しいデザインはうまく再現されていました。ヤトミンは1/18でもコルベア モンザをモデル化していました。これ以外のコルベア 2代目のミニカーはサンスターのクーペ 1/18、ガムダ クールのクーペなどがあります。「欠陥車」問題で人気がなくなったことが原因なのか、コルベア 2代目はあまりモデル化されていません。特に4ドアセダンは実に美しいスタイルをしているのですが、ミニカーが無くて残念です。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1960年代に発売されたガムダ クール(GAMDA KOOL)製デトロイト シリーズの当時物 GM シボレー コルベア クーペ 1965 (1/43 型番8113)の画像です。ガムダ クールは1960年代に発売されたイスラエル製のミニカー ブランドで、デトロイト シリーズは当時のアメリカ車を20種類ほどモデル化していました。当時の定価が500円ほどの廉価版ミニカーで、出来ばえは値段相応でフロントグリルとバンパーと底板を一体化した構造などかなり安っぽいつくりでした。このコルベアも車種が識別できる程度の出来ばえでした。ただこの当時はデトロイト シリーズでしかモデル化されていない車種もありました。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=392

FORD MERCURY MARAUDER X100 1969 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.56m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 7L 360HP 3段変速/3段自動変速

性能: 最高速210km/h データーベースでフォード マーキュリーのミニカー検索

フォード マーキュリー マローダー X100 アメリカ 1969年

1960年代のマーキュリーのラインアップは下位からコンパクトカーのコメット、中級車のメテオ、フルサイズカーのモントレー、モンテクレア、パークレーン、S-55、ワゴンのコロニーパークなどがありました。S-55は1962年から1963年と1966年から1967年の各2年間だけ生産された特別仕様の高性能車でした。1963年にフルサイズカーの高性能仕様としてマローダーが設定されました。1969年にマローダーはS-55の後継車として独立したブラントとなりました。(実車画像→ マーキュリー S-55 1966)

マローダーはV型8気筒6.4L/7L(360HP)エンジンを搭載したマッスルカーで、3段変速で最高速210km/h(7L)と高性能でした。デザイン的には同時期の高級車リンカーンとよく似たフロントなど見た目は上品な高級車でした。(ただ1970年頃ののアメリカのフルサイズカーはこのような感じのデザインばかりでしたが) 1970年代になるとこの類のマッスルカーの需要がなくなり1970年に生産中止となりました。2003年にDOHC V型8気筒6.4Lエンジンを搭載した高性能車でマローダーの名前が復活しましたが、販売は芳しくなく2004年に生産中止となりました。(実車画像→ マーキュリーマローダー 2003)

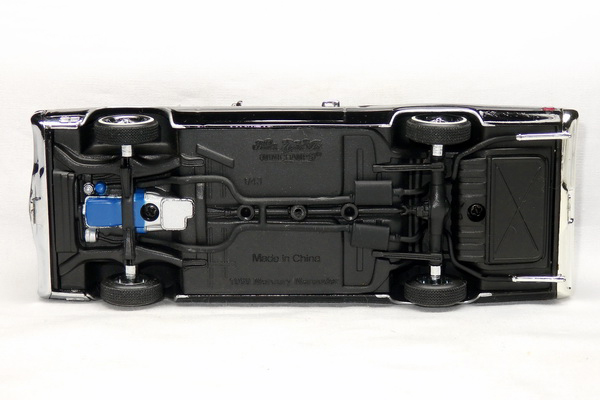

ミニカーは2004年に発売されたミニチャンプス製で、高性能版のX-100をモデル化しています。このミニカーは2004年に発売されたフォード100周年記念12台セットの1台としてモデル化されたもの(茶色)で、この型番400082120はそれを色違いで単品販売したものでした。100周年記念に選択された車ですので、マローダーはフォードの歴史上重要なモデルなのでしょう。ミニカーはミニチャンプスらしいそつのない良い出来ばえで、プロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていました。リアフェンダーに追加されたダミーインテークとフェンダースカート(スパッツ)、室内のセンターコンソール部の自動変速機のU字型シフトレバー、床下部分のサスペンションなどの細部も再現されていました。シンプルな外観の大型車のミニカーは大雑把な感じになりやすいのですが、このミニカーは細部まできちんと再現されていたのでリアリティがありました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は床下部分の画像です。床下部分のサスペンションもそこそこリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=419

ページ « 前へ 1...176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.