ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

MOSKVITCH 408 1964 RUSSIA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

モスクビッチ 408 ロシア 1964年

1964年にモスクワ自動車工場のモスクビッチ 407は外観を一新して408に発展しました。ただし中身は407のままで性能もほぼ同じでした。1967年には新設計の4気筒1.5L(70HP)エンジンを搭載し角型ヘッドライトを採用した412が登場し、4段変速で最高速が150km/hに向上しました。1969年に408は412と同じ外観となり408 シリーズ 2として412と併売されました。408と412は丈夫で安価な乗用車として人気があり、西側諸国にも輸出されました。1976年には名前がモスクビッチ 2140に変わり1985年まで生産されました。(実車画像→ モスクビッチ 2140)

モスクビッチ 2140の後継車として1986年に新設計で大幅に近代化されたの5ドアハッチバック 2141 アレコ(Aleko)が登場しました。アレコはフランスのシムカ 1307をコピーした中型車で、4気筒1.5L-1.8Lエンジンを縦置き搭載する前輪駆動車でした。1991年に旧ソビエト連邦が崩壊し西側諸国の車が流入すると、旧ソビエト連邦の国産車は太刀打ちできませんでした。1990年代前半にロシア連邦が成立しモスクワ自動車工場(当時の名前はAZLK)は「Moskvitch Joint Stock Company」と改名され民営化されましたが、結局2002年に倒産しました。(実車画像→ モスクビッチ 2141 アレコ 1986)

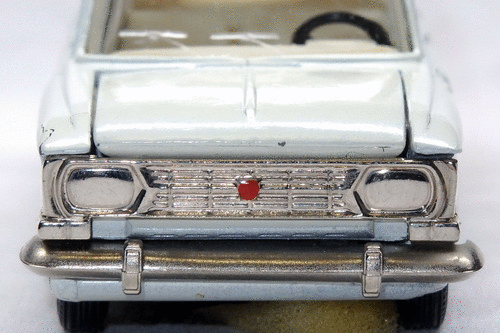

ミニカーは1968年に発売されたディンキー(仏)製の当時物です。4灯式ヘッドライトを装備した408の輸出仕様をモデル化しています。(408国内仕様は2灯式ヘッドライト) 1960年代のミニカーですから、フロントグリル/ヘッドライト/バンパーは銀色塗装処理された素朴な作りでした。ディンキー(仏)らしいスケールモデル的なリアルな造形で、当時のミニカーとしてはレベルの高い出来ばえでした。ボンネットが開くギミック付きです。当時ソ連車のミニカーはこれだけしかなかったので、車種的には珍しいミニカーでした。これ以外の408のミニカーは以下で紹介するソ連製ミニカー、ヘルパの1/87、IST MODELSなどがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたソ連製の当時物 モスクビッチ 408 1969 (1/43 型番A1)の画像です。外観は角型ヘッドライトを採用した412と同じですが、ミニカーの底板には408と表示されているので、これは1969年から1976年まで生産された408 シリーズ 2をモデル化しているようです。ソ連製ミニカーが日本国内に本格的に輸入されたのは1977年で、この時期にかなりの種類が販売されました。以下のモスクビッチ 408/412/426/427/434/ピックアップのミニカーはその当時に購入したミニカーです。(当時の定価は1000円で国産ミニカー並みで安価でした) いずれもフロントグリル/バンパーに金属製パーツを使ったやや古くさい作風ながら、プロポーションが良く細部の仕上げもそこそこで当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ただいずれも購入当初から塗装の状態はいまひとつで、現在では経年劣化で塗装の一部がヒビ割れてしまったものがあります。またほとんどが前後車軸を支えていた板バネがへたって車高が下がった状態になっています。この408はボンネットが開くギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたソ連製のモスクビッチ 412 1967 (1/43 型番A2)の画像です。これは4気筒1.5Lエンジンを搭載した412をモデル化しています。外観は上記の408と全く同じですが、実車同様にボンネットを開いたエンジンルーム内のエンジンの造形が変えてあります。実車のエンジン形状に準じた造形なのでしょうが?、エアフィルターぐらいしか判別できません。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。フロント/リアフェンダーとトランクに塗装のひび割れが発生しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたソ連製のモスクビッチ 412 ポリス (1/43 型番A8)の画像です。上記の412のバリエーションで、ボディに表示されたロシア語の「МИЛИЦИЯ」は警察の意、「ГАИ」は交通警察の意ですから、交通の取り締まりを行うパトカーです。ボンネットの開閉ギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたソ連製のモスクビッチ 426 コンビ (1/43 型番A12)の画像です。426 コンビは上記408 シリーズ 2の5ドアハッチバックのようです。フロントグリルの意匠が412と少し異なっています。これはドアとハッチバックの開閉ギミック付きです。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像とハッチバックの開閉動作の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたソ連製のモスクビッチ 427 ワゴン (1/43 型番A7)の画像です。427は412の5ドアワゴンのようです。フロントグリルは412と同じで、上記426 コンビ(5ドアハッチバック)とはリアのデザインが異なり、こちらの方が本格的なワゴンのデザインとなっています。ボンネットが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1977年に発売されたソ連製のモスクビッチ 434 商用バン (1/43 型番A6)の画像です。上記の427 ワゴンのリアウィンドーを塞いだ3ドアの商用バンです。ボンネットの開閉ギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

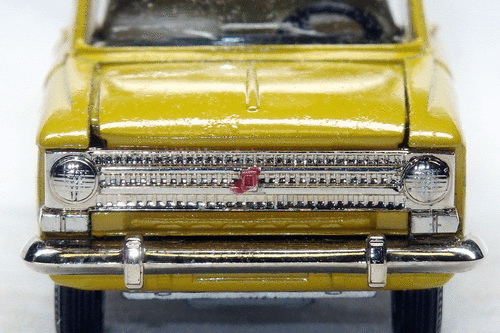

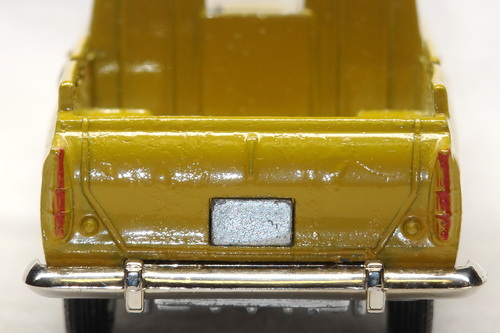

以下は1977年に発売されたソ連製のモスクビッチ ピックアップ (1/43 型番A19)の画像です。上記の408のピックアップ仕様で、フロントグリルは2灯式ヘッドライトを備えた408初期型のデザインとなっています。ボンネットとドアの開閉ギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=905

DATSUN (NISSAN) BLUEBIRD (411) 1964 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4m 全幅約1.49m エンジン 変速機: 4気筒 1.2L 55HP 3段自動変速

性能: 最高速120km/h データーベースで日産 ブルーバードのミニカー検索

日産 ダットサン ブルーバード 411型 日本 1964年

1963年にブルーバード 2代目 410型が登場しました。日産初のモノコックボディが採用され、前輪独立懸架、エンジンは4気筒1L(45HP)/1.2L(55HP)が搭載され、3段変速で最高速120km/h(1.2L)の性能でした。4ドアセダンとエステートワゴンがありました。ボディはピニンファリーナがデザインしたのですが、このボディはベルトラインが尻下がりでリアエンドが下がって見えることが不評で、ライバルであったトヨタ コロナに販売台数で初めて負けることになりました。

1964年にスポーツ仕様のSSや65HPのハイパワーエンジンが設定され、フロントグリルが変更され2ドアセダンが追加されました。1965年のマイナーチェンジで411型となり、エンジンが1.3L(62HP)に代わり、1.6L(90HP)エンジン搭載のスポーツ仕様1600SSSが追加されました。1966年には不評であったリアのデザインがテールライト形状変更などで修正されました。410型は北米や欧州にも輸出され、知名度を上げる為にモータースポーツに参戦し1966年のサファリ ラリーではクラス優勝しました。1970年にブルーバード 3代目 510型にモデルチェンジしました。

ミニカーは1965年に発売されたモデルペット製の当時物で、グリルが変更された後期型をモデル化しています。銀塗装だけのグリルと軸が貫通したホイールが1960年代のミニカーであることを感じさせます。タイヤが少し小さめながら、プロポーションはしっかりしていますので不評だったというボディのデザインが良く再現されていました。(実車のデザインが不評であった理由が私にはよく理解できませんが) 銀色の塗装だけで再現されているフロント周りも実車の雰囲気が実にうまく再現されていました。ボンネットが開閉するギミック付きです。410型の当時物ミニカーはミクロペット(1964年式と1965年式)とその型を引き継いだダイヤペット(1965年式と1966年式)がありました。最近のミニカーはエブロ(後期型、サファリラリー仕様)、トミカ リミテッドヴィンテージ(後期型2ドア)、日産名車コレクション(前期型とサファリラリー仕様)、FIRST43の1966年式などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションの日産 ブルーバード 410型 (1/43 No.62)の画像です。メーカーはノレブで、前期型をモデル化していますので、フロントグリルが上記の後期型と異なっています。テールライトを塗装で表現しているなどややレトロな作風ですが、このレトロな作風は昔の車のイメージには合っていました。全体的に実車の雰囲気がうまく再現されていて安価な雑誌付きミニカーとしては良く出来ていました。同じ型の色違い(白)が日産名車コレクションのNo.21でも発売されました。(ただしリアのロゴが変えてありましたが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロントとリアの拡大画像です。リアにBluebird 1300のロゴがありますが、1.3Lエンジン搭載は1965年の411型からなので、時代考証的には間違っています。なお日産名車コレクションの410型(No.21)では、リアのロゴがDeluxe Datsunとなっていますので、そちらが正しいはずです。以下のリアの画像で日産名車コレクションのリア(白)も表示します。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はアシェット製 日産名車コレクションの日産 ブルーバード 410型 サファリ ラリー クラス優勝車 1966 (1/43 No.なし)の画像です。これは日産名車コレクションの定期購読をした購入者へのノベルティ品でした。上記の410型をベースにしてサファリ ラリー クラス優勝車(#6)をモデル化していて、追加された補助灯やゼッケン/スポンサーロゴ、リアシートに置かれたスぺアタイヤなどが実車に即して良く再現されていました。(実車画像→日産 ブルーバード 410型 サファリ ラリー クラス優勝車) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=914

TOYOTA CROWN EIGHT (VG10) 1964 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.72m 全幅約1.845m エンジン 変速機: V型8気筒 2.6L 115HP 4段変速/2段自動変速

性能: 最高速150km/h データーベースでトヨタ クラウン エイトのミニカー検索

トヨタ クラウン エイト VG10型 日本 1964年

1960年にトヨペット クラウン 2代目(RS40型)が登場しました。1964年にそのクラウンのボディーを大型化し、新設計したアルミ製V型8気筒2.6L(115HP)エンジンを搭載して追加されたのが、最上級車のクラウン エイト(8)でした。(8は8気筒エンジン搭載の意) 特筆すべきはそのサイズで、 全長はRS40系より120mm長い4720mm、全幅は150mm広い1845mmとかなりの大型でした。特に全幅は2018年に登場したクラウン 15代目(S220型)の1800mmよりも広く、それまでのクラウンでは最大でした。

日本車初の自動変速機(トヨグライド)、速度を一定に保つオートドライブ、パワーステアリング、パワーウィンドウ、パワーシート、ヘッドライトの自動点灯とハイ/ロービームの自動切り替えを行うコンライトなど当時としては最新のハイテク装備が採用されていました。コンピューターなどなかった時代ですから、オートドライブなどはアナログ式電子回路で構成されていました。当時のライバルであったプリンス自動車のグランド グロリアが宮内庁で使われたのに対し、クラウン エイトは当時の佐藤栄作総理大臣の公用車に使われました。1967年まで生産され、センチュリーに切り替わりました。総生産台数は約3800台でした。

ミニカーは2012年に発売されたエニフ(ENIF)製です。ダイキャスト製でずっしりと重く、プロポーションが良く、実車の雰囲気がうまく再現されていました。前後のグリルやワイパーなどの細部にはエッティング パーツが使用されており、時計やコンライトのセンサーがダッシュボード上にちゃんと付いているなど、このサイズとしては非常に凝った造りとなっていました。なお画像のミニカーは1964年式(前期型)ですが、前後のグリルが少し異なる1965年式(後期型)もモデル化されていて、前期型と後期型の外観上の違いや室内のシートなどがきちんと作り分けてありました。(カラーバリエーションも含めて全部で6種類あります) なおクラウン エイトのミニカーは2024年現在でもこれしかありません。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は室内の拡大画像です。横長で文字が並んだスピードメーターなどインパネ部分が良く再現されています。ダッシュボード上の中央にあるのが丸形の時計で、右端にあるのがコンライトの外光センサーです。1/43サイズのミニカーとしては非常に凝った作りでした。

以下はエブロ製のトヨペット クラウン (RS41型)と並べてみた画像です。トヨタ クラウン エイトの車幅の長さがよくわかります。

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1926

MAZDA FAMILIA 1964 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.7m 全幅約1.46m エンジン 変速機: 4気筒 800cc 42HP 4段変速

性能: 最高速115km/h データーベースでマツダ ファミリアのミニカー検索

マツダ ファミリア 日本 1964年

マツダ(東洋工業)が軽自動車のキャロルに続いて開発したのは小型車で、まずは商用車(テールゲート付ライトバン)がファミリアの名前で1963年に登場しました。キャロルのエンジンを拡大した水冷4気筒782cc(42HP)エンジンを搭載していました。翌1964年には乗用タイプのファミリア ワゴン、4ドアセダン、2ドアセダンが追加されました。さらに1965年には新設計の4気筒1L(68HP)SOHCエンジンを搭載したクーペが追加されました。クーペは4段フロアシフトで前輪ディスクブレーキを装備し最高速145km/hとかなりスポーティなモデルでした。(実車画像→ ファミリア クーペ 1965)

ファミリアのデザインはマツダ内製だったそうですが、イタリアのデザイナー ベルトーネが関わっていたようです。ボディ側面を一周するラインを強調して船の甲板を模したこのスタイルはフラットデッキ スタイルと呼ばれ、GM シボレー コルベアなどこの当時に流行ったものでした。この個性的で美しいスタイルが好評で、性能も良かったのでファミリア 初代は商業的に成功しました。1967年にファミリア 2代目にモデルチェンジしました。

ミニカーは1965年に発売されたモデルペット製で、唯一の当時物ミニカーです。プロポーションが正確で、実車の雰囲気がうまく再現された良い出来ばえでした。アンチモニー製でアンチモニーの下地メッキ処理で表現されたサイドライン(クロームモール)がフラットデッキ スタイルを表現するのにうまくマッチしていました。50年以上も昔のミニカーがこんなきれいな状態のままなのは、やはり材質がメッキした金属だということが大きいと思います。(箱に入れた状態ではなく、ディスプレイ棚にずっと陳列していました。ただし直射日光は避けています) ボンネットとトランクが開閉するギミック付きです。これ以外のファミリア 初代のミニカーはトミカ リミテッドのワゴン/バン/バンのパトカー、国産名車コレクションの2ドアセダンがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2006年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのマツダ ファミリア 800 (1/43 No.18)の画像です。メーカーはノレブでファミリア 初代の2ドアセダンをモデル化しています。プロポーションが良く、安価な雑誌付きミニカーながら、かなり良い出来ばえとなっていました。フロントグリルのMAZDAロゴ、小さなフェンダーミラー、室内などの細部も良く再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1012

MITSUBISHI DEBONAIR (A30) 1964 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

三菱 デボネア (A30型) 日本 1964年

三菱は2Lクラスの乗用車開発にあたり欧州車のライセンス生産を検討しましたがうまくゆかず、結局自社で開発したデボネア A30型を1964年に発売しました。モノコックボディに前輪独立/後輪リーフリジッド サスペンションという当時の標準的な構造で、サイズは小型車規格(5ナンバー)内に収まっていました。フェンダーのエッジを立てた角張ったアメリカ車的なボディは、アメリカのGM社のデザイナーであった技術者によるもので、高級車としてなかなか迫力のあるデザインでした。

当初のエンジンは6気筒2L(105HP)KE型で、4段変速で最高速155km/hの性能でした。その後エンジンは1970年に6気筒2L(130HP)G型に変更され、1976年に4気筒2.6L(120HP)G型に変更されました。自動変速機の採用、排ガス対策など時代に応じて改良が施されましたが、基本設計や外観がほとんど変更されないままで、1986年まで22年間生産されました。(その為「走るシーラカンス」と呼ばれていました) 同クラスのトヨタ クラウンなどより価格が高かったので、ほとんど売れなかったようですが、三菱系企業の重役専用車という需要を満たすためだけに生産されていたようです。1986年登場のデボネア 2代目も提携先の韓国の現代自動車向けの高級車(ヒュンダイ グレンジャー)として開発されたそうです。(実車画像→ 三菱 デボネア V 1986) 1992年にデボネア 3代目が登場し、1999年に生産中止となりました。(実車画像→ 三菱 デボネア 1992)

ミニカーは2010年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションで、メーカーはイクソです。プロポーションはウエストラインより下が大きめで、実車より寸詰まりな感じにみえるのがいまひとつで、フロントの顔付などの雰囲気もやや物足りない気がします。(個人的な感想ですが、威圧感が足りない?) ただ灯火類や室内などの細部はそこそこリアルで、安価な雑誌付きミニカーとしては良く出来ていました。デボネアの当時物ミニカーはミクロペットとその型を受け継いだダイアペットがありましたが、どちらも大変なレア物で、程度の良い物がオークションで中古の軽自動車並みの値段が付いたこともありました。(最近はそこまで高くはないですが) 最近のミニカーではファインモデル(アンチモニー製)の前期型/後期型とそのバリエーション多数、トミカ リミッテドの1/64、国産名車コレクションの型を使ったFIRST43、国産名車コレクション 1/24があります。デボネア 2代目はハイストーリー(レジン製)がモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1033

ページ « 前へ 1...142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.