ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

DAIHATSU 3-WHEELER TRUCK (CM) 1962 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.2m 全幅約1.70m エンジン 変速機: 4気筒 1.5L 68HP 4段変速

性能: 最高速100km/h 積載量 1.5t データーベースでダイハツの3輪車(ミゼット以外)のミニカー検索

ダイハツ 3輪トラック CM型 日本 1962年

エンジンの国産化を目指して、大阪の技術者が中心となって1907年に設立された「発動機製造株式会社」が ダイハツ工業の前身でした。同じような車名の会社があったので区別する為「大阪の発動機」と呼ばれ、それが略されて「大発(ダイハツ)」となったそうです。1930年に空冷単気筒エンジンを搭載した3輪トラック HA型を開発し、自動車市場に参入しました。その後3輪トラックのメーカーとして発展し、1957年に発売した軽規格の3輪トラック ミゼットは大ヒットしました。1951年には現在の「ダイハツ工業株式会社」に社名変更しました。1963年には初の4輪車コンパーノを発売し、1967年にトヨタと業務提携しました。(実車画像→ ダイハツ 3輪トラック HA型)

1962年に3輪トラック CM型が発売されました。3輪トラックは4輪トラックに押されて1960年代には需要が低迷していましたので、このCM型はダイハツの3輪トラックとしては最終型に近いモデルでした。(最終型は1963年発売のCO型) 水冷4気筒1.5L(68HP)エンジンを搭載した最大積載量1.5tのトラックで、3人掛けシートで乗車定員は3名、最高速度は100km/hでした。当時の価格は約50万円だったそうです。私が小学生の頃はまだこの類の3輪トラックがたくさん走っていたのを憶えています。この車は丸いハンドルが付いていますが、古いタイプは2輪車と同じバーハンドルが付いていました。

ミニカーは2008年に発売されたエブロ製です。3輪トラック CM型をモデル化しています。ほとんどがプラスチック製パーツで出来ているので、ミニカーというよりもプラモデルの完成品といったところです。プロポーションが良く、実車に即した塗装が当時の雰囲気を良く再現していると思います。前後輪のサスペンションや床下のシャーシ部分などもリアルに再現されています。(プラスチック製パーツが壊れやすいので台座から外すだけでも注意が必要ですが) 同じような3輪トラックのミニカーは2003年にサピ(SAPI)がマツダ T1500を発売し、その後トミカ、トミカ リミッテド、エブロなどからたくさん発売されました。ダイハツの3輪トラックとしては最終型のCO型をトミカ リミッテドとトミーテックのザ カーコレクション(1/150)がモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰と床下部分の画像です。床下にはシャーシ/ドライブシャフト/後輪サスペンションがリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1432

DAIHATSU MIDGET (MP5) 1962 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.17m 全幅約1.3m エンジン 変速機: 空冷2サイクル単気筒 305cc 12HP 3段変速

性能: 最高速65km/h データーベースでダイハツ ミゼットのミニカー検索

ダイハツ ミゼット MP5型 日本 1962年

1950年代前半には3輪トラック(オート3輪)の生産がピークとなり、ダイハツ、マツダ、くろがねなどの3輪トラックメーカーがありました。しかし1954?にトヨタが4?トラック トヨエースを発売したことで、3輪トラックは徐々に4輪トラックに切り替わっていきました。そこで3輪トラックメーカーは4輪トラックの開発を進めたのですが、ダイハツは自転車や2輪車を使っていた一般商店などの需要を満たす為に安価な軽自動車規格の3輪トラックの開発を始めました。

1957年にダイハツは軽自動車規格のミゼット DKA型を発売し、この車はすぐにベストセラーになりました。(実車画像→ ミゼット DKA型) DKA型は2輪車のようなバーハンドル仕様の単座の3輪トラックで、ウィンドーシールドはありましたが屋根は幌でドアも付いていませんでした。2ストローク空冷単気筒249㏄(8HP)エンジンを搭載し、最高速は60㎞/hの性能でした。1959年にドアを付けたキャビンを持ちエンジンを10HPにパワーアップしたDSA型、2座仕様のDSAP型、ライトバン(箱型荷台)のDSV型が登場しました。DK/DS型は1962年まで生産されました。

1959年に丸ハンドル仕様で2座のミゼット MP2型が登場しました。MP2型は2灯式ヘッドライトのフロントノーズと一体化されたキャビンでスマートなデザインとなりました。MP2型は発売後すぐに新型の2ストローク空冷単気筒305㏄(12HP)を搭載したMP3型に変更されました。1960年には荷台を大きくして最大積載量を300kgから350kgに拡大し、ドア窓を昇降可能としたMP4型に変更されました。1962年末にはフロントノーズ形状やキャビン、荷台などが大幅に変更されたMP5型に変更されました。MP5型は1972年に生産中止となり、後継車は4輪トラックのハイゼットでした。なお1996年に登場したミゼット IIでミゼットの名前が復活しました。

ミニカーは2011年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションで、メーカーはノレブです。年式が1962年となっていますので、最終型のMP5型をモデル化しています。(MP4型とMP5型はドアハンドル位置やヘッドライト下のベンチレータ形状など外観で明確に区別できます) 実車が小さいのでサイズの小さいミニカーですが、ミラーやモール、室内などの細部もそこそこ作り込んであって良く出来ていました。なお国産名車コレクションは同じノレブ製でNo.88でもミゼット MP5型を発売していたのですが、そちらは1963年式となっています。年式を区別して作っているので、どこかが違っているのだと考えましたが、並べてみると色と底板の年式表記以外の違いはありませんでした。(ミラーの取り付け位置が微妙に違いますが) 何故このように同じものを作ったのか理由が知りたいですが、何らかの大人の事情?があったのでしょう。これ以外のミゼットのミニカーはエブロのDK型とMP4型、トミカのMP5型、トミカ リミッテドのDK型とMP4型、国産名車コレクション 1/24のMP5型、懐かしの商用車コレクションのMP5型などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2009年に発売された国産名車コレクションのミゼット MP5型 1963 (1/43 No.88)の画像です。上述したようにNo.151のミゼット MP5とほとんど同じですが、底板の年式表記は変えてあります。それ以外ではミラーの取り付け位置が微妙に違います。以下にNo.151とNo.88を並べた画像を載せましたがこの画像では分からないレベルの違いです。(No.88のほうが実車に近いように思いますが、微妙です) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1433

GM CADILLAC ELDORADO BIARRITZ CONVERTIBLE 1963 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.66m 全幅約2m エンジン 変速機: V型8気筒 6.4L 325HP 4段自動変速

性能: 最高速195km/h データーベースでキャディラック エルドラドのミニカー検索

GM キャディラック エルドラド ビアリッツ コンバーチブル アメリカ 1963年

GM キャディラック 62 7代目(エルドラド 5代目)が1961年に登場しました。(実車画像→キャディラック 62 1961) 先代(1959年型)の大きくなり過ぎたテールフィン デザインへの反動が起こり、テールフィンは少し小さくなりました。テールライトはテールフィンのなかに納められた縦長の小さなものになり、この縦長のテールライトはその後のキャディラックの特徴的なデザインとなっていきました。

1963年型ではテールフィンはさらに小さくなり、ボディ全体もより直線的になりボディ側面はフラットになりました。この直線的なデザインはその後1980年代まで継承され、シンプルでフォーマルな雰囲気がキャディラックらしさとなりました。キャディラックのエントリーレベルであった62は、1965年からカレー(CALAIS)という名前にに変わりました。(そのカレーも1976年にはなくなりましたが) なお最上級車エルドラドは先代ではクーペ/コンバーチブル/4ドアハードトップがありましたが、エルドラド 4代目では2ドアコンバーチブルだけとなりました。

ミニカーは1990年頃に作られたフランクリン ミント製で、1/43サイズの1960年代シリーズの一つでした。このシリーズは1960年代の代表的なアメリカ車12車種をモデル化したもので、いずれもドアやボンネットが開閉でき室内も良く作り込まれていました。このキャディラック エルドラドも、特徴的な小さなテールフィン/テールライト/直線的なボディがうまく再現されていました。メッキパーツのヘッドライトなどがややレトロな作風でしたが、当時としてはリアルな造形の1/43サイズのミニカーでした。室内もインパネなどが良く再現されていました。これ以外のこの世代のキャディラックのミニカーは、ディンキー(英)の当時物、ウエスタンモデル(ホワイトメタル製)の1/43、ダンバリーミントの1/24、シグネチャーの1/32などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。エンジンルーム内はエンジン/ラジエーター/バッテリーなどがリアルに再現されていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

データーベースでキャディラック 戦後 60系のミニカー検索"

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=369

GM BUICK RIVIERA 1963 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.3m 全幅約1.9m エンジン 変速機: V型8気筒 6.6L 325HP 2段自動変速

性能: 最高速185km/h データーベースでビュイック リビエラのミニカー検索

GM ビュイック リビエラ アメリカ 1963年

1950年代後半のGM車のデザインはビュイック ロードマスターやシボレー インパラなどのように派手でダイナミックなデザインでした。そのデザインは1960年代になると直線を基調としたシンプルなデザインに変わっていきました。1960年頃のビュイックのモデルレンジは下位グレードからコンパクトカーのスペシャル/スカイラーク、フルサイズののルセーバー/インビクタ/エレクトラがありました。エンジンはV型6気筒3.2L、V型8気筒3.5L/4.9L/6L/6.6Lなどが搭載されていました。(実車画像→ ビュイック エレクトラ 1961)

フォード サンダーバートに対抗するパーソナルカーとしてビュイックの最上級グレードのリビエラが1963年に登場しました。リビエラという名前は1949年式ロードマスターの2ドアハードトップのグレート名に使われていましたが、1963年から独立したモデル名となりました。リビエラは2ドアハードトップ クーペだけの特別なモデルで、リビエラ専用のボディは直線的なエッジが効いた魅力的なデザインでした。1964年にエンジンがV型8気筒7L(340HP)に変更され、新型の3段自動変速機が採用されました。標準のビュイックより外形が小さい軽量ボディでサスペンション設定も変更されていたので、走行性能が優れていました。1966年にリビエラ 2代目にモデルチェンジしました。(実車画像→ ビュイック リビエラ 1966)

ミニカーは1990年頃に発売されたフランクリン ミント製です。1960年代の代表的なアメリカ車を1/43でモデル化した60年代シリーズの1台です。このシリーズは全てボンネット/ドアの開閉ギミック付でエンジンや床下のサスペンションなども結構リアルに再現されていました。このリビエラもフロントグリルはややレトロな作風でしたが、特徴的なエッジの効いたボディが良く再現されていました。室内は紙のシールでインパネが再現され、ボンネットを開くとV型8気筒エンジンが1/43サイズながら結構リアルに再現されていました。これ以外のリビエラ 初代のミニカーはコーギーの当時物、ディンキー(香港製)の当時物、アーテルの1/18、ジョニーライトニングの1/64、スパーク(レジン製)などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームとリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1964年に発売されたコーギー製の当時物 GM ビュイック リビエラ (1/50 型番245)の画像です。アメリカ車はサイズが大きいのでコーギーはアメリカ車を少し小さめにモデル化することが多く、これも縮尺1/50(全長106㎜)ほどでモデル化されています。したがって上記フランクリン ミント製より少し小さめなのですが、特徴的なボディは良く再現されていました。以下の画像でライトが点灯しているように見えますが、このミニカーにはコーギーが「TRANS-O-LITE」と称するヘッドライト/テールライトを点灯させるギミックが付いていました。このギミックの詳細については当サイトのギミックのページで紹介していますので、そちらを参照してください。(参照ページ→ ビュイックリビエラのギミックのページ) なおリアに付いている灰色の連結フックは別売りのトレーラなどを連結するものです。リビエラはギフトセット(型番GS31)でトレーラに載せた大型のボートとセットになったものが販売されていました。2025年に特徴であった点灯ギミックや当時の紙箱などオリジナルを忠実に再現した復刻版が発売されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。ヘッドライト/テールライトが点灯しているように見えます。フロントグリルとリアバンパーはメッキが剥げた部分を銀色で塗装して補修しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=373

GM CHEVROLET CORVETTE C2 STINGRAY 1963 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.45m 全幅約1.77m エンジン 変速機: V型8気筒 5.4L 300HP 3/4段手動変速/2段自動変速

性能: 最高速223km/h データーベースでコルベット C2のミニカー検索

GM シボレー コルベット C2 スティングレイ アメリカ 1963年

1963年にGM シボレー コルベット 2代目(C2型)が登場しました。コルベットの名前に追加されたスティングレイとは魚のアカエイの意で、その名のとおり鋭角的で独創的なボディデザインが特徴で、ボディパネルは初代同様FRP製でした。独創的な回転して格納される方式のヘッドライトもこのデザインには不可欠の要素でした。C2型にはオープンカーもありましたが、初代がオープンカーを基本としていたのとは異なりC2型ではクーペが基本スタイルになりました。特に2分割タイプのリアウインドーを持つ1963年型は現在でも非常に人気があるそうです。

C2型にはV型8気筒5.4L(300-360HP)が搭載され、変速機も最初から4段マニアルが設定されていました。(オートマ仕様もありましたが) シャーシに関しても小型化され車高がさがり、サスペンションが4輪独立懸架となり本格派スポーツカーとしての資質が向上していました。なお後輪サスペンションはリーフスプリングを横置きした独特の設計で、これはその後のコルベットにも引き継がれました。

コルベット C2型の最強モデルはGTカーレース用のエンジンをディチューンしたL88型エンジン(V型8気筒7L 430HP)を積んだモデルで、GTカーのホモロゲーションを取るために、このL88型エンジンを搭載した車が1967年に約20台だけ市販されたそうです。昔のアメリカ車の馬力表示はかなりオーバーでしたが、それでも当時としてはとてつもないパワーの車だったようです。1968年にコルベット 3代目(C3型)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1991年に発売されたフランクリン ミント製です。これも前述したC1型と同じ1/24のフランクリン ミントのコルベット コレクションの1台でした。プロポーションが良く、実車の雰囲気がうまく再現されていました。ボンネット/ドアが開閉し、エンジンやサスペンションなどのメカ部分や室内もリアルに再現されていました。全体的にとても良く出来ていたのですが、このサイズで格納式ヘッドライトが可動しないのは今一つでした。なおフランクリン ミントは1/43でもC2型をモデル化していました。C2型のミニカーは現在ではたくさんあるのですが、当時物ミニカーはコーギーとジクぐらいしかありませんでした。(当時アメリカ車がミニカーになることは少なかったのです) 当時物以外ではフランクリン ミント、ダンバリーミント、マッチボックスなどがあり、最近ではERTL、オートアートの1/18、ミニチャンプス、マテル、イクソ、ジョニーライトニング、グリーンライトなどたくさんあります。 以下フロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

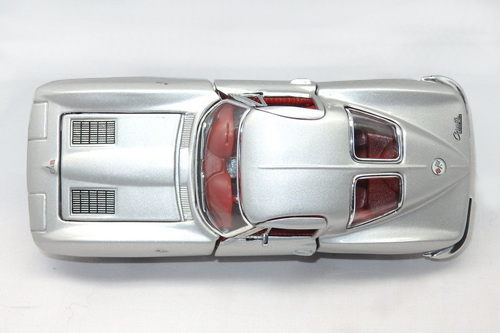

以下は俯瞰画像と床下のドライブトレーン/サスペンションなどのメカ部分の拡大画像と前輪操舵ギミック動作の画像です。前輪はステアリングホイールと連動して操舵できます。コルベットの特徴であったリーフスプリングを横置きした後輪サスペンションも良く再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2002年頃に発売されたフランクリン ミント製のGM シボレー コルベット C2 L88 コンバーチブル (1/12 型番E872)の画像です。フランクリン ミントの1/24のミニカーは当時最も精密な量産ミニカーでしたが、そのフランクリン ミント社が従来以上の精密さを追求して1/12サイズで作り上げたのがこの超精密なミニカーでした。このミニカーは当サイトの別のページにその詳細を紹介していますので、是非そちらをご覧ください。→ 超精密ミニカー GM コルベット C2 L88のギミック紹介ページ(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1990年に発売されたフランクリン ミント製のGM シボレー コルベット C2 (1/43 型番PT88)の画像です。 C2型の1/43のミニカーは意外と少なくて、1995年以前の古いミニカーではこのフランクリンミント製(1960年代のアメリカ車シリーズの1台)が、私の知る限りではベストの出来ばえでした。1/43ながらドアやボンネットが開閉でき、室内やエンジンが再現されているなどたいへん凝ったミニカーでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は俯瞰画像と床下ののドライブトレーン/サスペンションなどのメカ部分の画像です。1/43ながら上述した1/24とほぼ同じようなレベルでエンジンやサスペンションが良く再現されていました。(ただし前輪操舵はできません) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1997年に発売されたマッチボックス製のコレクティブル シリーズ GM シボレー コルベット C2 (1/43 型番CCV05)の画像です。1990年代に作られたマッチボックスのマニア向けのアメリカ車シリーズの1台でした。フランクリン ミントの1/43より新しいだけあって、開閉ギミックなどはありませんが、全体的なプロポーショはこちらのほうが優れていると思います。ホイールやフロントの小さなウインカーなどの細部も良く再現してありました。なおフロント部分の造形は大きめのバンパーなどでかっこよくデフォルメされていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2008年に発売されたイクソ製のGM シボレー コルベット C2 (1/43 型番CLC198)の画像です。全体的に上記のマッチボックス製のC2と非常によく似ています。ただしボンネット上のメタルカバーやワイパーがエッティングパーツとなっているなど、仕上げがよりリアルになっていてとても良く出来ていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1967年に発売されたコーギー製の当時物 GM シボレー コルベット C2 (1/46 型番337)の画像です。コーギーは1963年に型番310で格納式ヘッドライト開閉ギミックの付いたC2型のミニカーを発売しました。これは1967年に追加されたバリエーションで、ライト開閉ギミックを取り外し、ボンネットから突き出したエアインテーク、サイドの排気管を追加してホットロッド風のカスタムカーに仕立ててありました。由来は分かりませんがリアに「Lazy bones(怠け者の意)」というロゴが貼られていて、その名前で知られているミニカーです。サイズは少し小ぶりですがプロポーションはなかなかのもので、C2型のイメージを良くとらえていたと思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1972年頃に発売されたスペインのオートピレン製のGM シボレー コルベット C2 (1/43 型番CLC198)の画像です。上述したコーギーのC2型(型番310)をコピーしたもので、同じ仕掛けの格納式ヘッドライト開閉ギミックが付いていました。ただしコーギーの単なるコピーではなくドアを開閉できるように変更するなどオートピレンなりの工夫がしてありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)