ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

TOYOTA TOYOPET MASTERLINE 1960 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.42m 全幅約1.68m エンジン 変速機: 4気筒 1.9L 77HP 3段変速

性能: 最高速120km/h データーベースでトヨタ マスターラインのミニカー検索

トヨタ トヨペット マスターライン 日本 1960年

前述したトヨペット クラウン RS型と同時にタクシー用として発売されたのが、トヨペット マスターでした。クラウンと共通のパワートレーンながら独立懸架ではなく全輪リーフスプリング固定車軸で頑丈な足回りとなっていました。クラウンの独立懸架に問題が有った場合の安全策を用意した訳で、この辺はトヨタらしいところです。ただ独立懸架の耐久性に問題はなかったので、この車は2年ほどで生産中止となり、タクシーもクラウンがベースとなりました。クラウン タクシーは評判が良くトヨタは中型車タクシーの市場を固めました。(実車画像→ トヨペット マスター 1955)

トヨペット マスターにはその商用車版としてマスターラインがあり、バンとピックアップがありました。マスターが早々に生産中止となったので、マスターラインはクラウンをベースにした商用車に切り替わりましたが、名前はマスターラインのままでした。1959年にクラウン RS20型をベースにしたマスターライン 2代目(S20/30)にモデルチェンジしました。1960年にエンジンが1.5Lから1.9L(77HP)に変更されました。1962年にクラウンのモデルチェンジと同時に、マスターライン 3代目(S40)にモデルチェンジし、この3代目がマスターライン最後のモデルとなりました。(実車画像→マスターライン ピックアップ 1962)

ミニカーは1960年に発売されたモデルペット製の当時物です。マスターライン 2代目をモデル化していますので、フロントグリルがクラウン RS20型とおなじデザインになっています。このミニカーは私が持っているモデルペットのなかで一番古い物で約60年も前に作られたものです。紙箱から出して普通に保管していたのですが、まだ結構きれいな状態です。室内の造形はなくがらんどうで素朴な作りですが、グリルの造形など結構正確で実車の雰囲気が良く再現されていました。これ以外のマスターラインのミニカーはアンチモニーコレクション(アンチモニー製)、J-43(アンチモニー製)、トミカ リミテッド、トミーテックの1/150、エブロのバンとピックアップなどがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=963

TOYOTA TOYOPET CORONA (PT20) 1960 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

トヨタ トヨペット コロナ PT20型 日本 1960年

1960年にトヨタ トヨペット コロナ 2代目(PT20型)が登場しました。先代がライバルのダットサン 1000に比べて評価が低かったことを挽回すべく、総力を挙げて開発された本格的な小型車でした。最大の特徴は当時としては格段にスタイリッシュなボディデザインでした。同時期のライバルだったダットサン ブルーバード (310)と比べるとシンプルでセンスが良いことがわかりますが、少し弱々しい感じもします。4気筒1L(39HP)エンジンを搭載し、3段変速で最高速110km/hの性能でした。商用車(2ドアのバン、ピックアップ)は先代同様コロナラインの名前で発売されました。

リーフスプリングをコイルで吊ったカンチレバー式リアサスペンションは優れた操縦性を示しましたが、未舗装路では強度不足の問題があり、タクシー用途では不評でした。1961年に1.5L(60HP)エンジンを追加し、問題のリアサスペンションも強度を向上させましたが、耐久性が低いというイメージを変えることはできなかったようです。結局コロナ 2代目でも小型車市場でのダットサンの優位を崩すことができませんでした。1964年にコロナ 3代目(RT40)にモデルチェンジしました。

ミニカーは1962年に発売されたモデルペット製の当時物です。1960年代のミニカーですから素朴な作りですが、プロポーションはしっかりしていて、細いモールドのピラーなど実車の雰囲気が良く再現されていました。このモデルは室内が再現されていますが、1960年に発売された型番7の初期型は室内が再現されていませんでした。モデルペットはバリエーションとして商用車のコロナラインもモデル化していました。コロナ 2代目のミニカーはエブロ、トミカ リミテッド、トミーテックの1/150などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1961年に発売された同じモデルペット製のトヨタ コロナライン (1/42 型番11)の画像です。当時はこの種の商用車がミニカーになることは珍しく、その点で貴重なミニカーです。これは室内が再現されていないのでがらんどうですが、1962年には室内を再現した改良版が型番11Sで発売されました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=965

MAZDA R360 COUPE 1960 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約2.98m 全幅約1.29m エンジン 変速機: 空冷V型2気筒 360cc 16HP 4段変速 2段自動変速

性能: 最高速85km/h データーベースでマツダ R360のミニカー検索

マツダ R360 クーペ 日本 1960年

瓶のコルク栓を作るメーカーとして戦前の1920年に設立された東洋コルク工業は、掘削機や工作機械を作るメーカーとなり、1927年に東洋工業と改名しました。1931年に3輪トラック「マツダ号」を発売し、その後は3輪車メーカーとして発展しました。このマツダという名前は古代ペルシャのゾロアスター教の神の名前にちなんだものでした。(実車画像→ 3輪トラック マツダ号 1931)

マツダは1960年にR360 クーペで乗用車市場に進出しました。戦後の車として初めてクーペという名前を付けたこともあって、スタイリッシュなボディ デザインが特徴でした。後のコスモ スポーツにも通じるノーズのデザインは東洋工業のデザイナーが担当したそうですが、この車にかけた情熱が感じられるデザインだったと思います。後席が有るのですが、非常に狭いので子供用で大人の乗車定員は2名でした。アルミニウムやプラスチックなどを使ったボディは380kgと超軽量で、強制空冷V型2気筒360cc(16HP)OHVアルミ合金製エンジンをリアに搭載するRR車で、4段変速で最高速85km/hの性能でした。トルクコンバーターを用いた2段のオートマチックトランスミッションが軽自動車で初めて設定されました。

価格は2年前に発売されていたスバル 360(定価約36万円)よりも安い30万円で、当時の乗用車で一番安かったことから、発売当初は非常に高い人気がありました。ただ4人乗れるスバル360に対して、2人しか乗れないR360クーペは不利で、4座の軽乗用車キャロルが登場するとR360クーペの人気はなくなりました。1962年までに約6500台が生産されました。

ミニカーは2002年に発売されたエブロ製です。実車が小さいのでミニカーも小さいですが、実車の雰囲気がうまく再現されていました。一眼メーターのインパネなど室内の細部もそこそこ良く再現されていてなかなか良い出来ばえでした。R360の当時物のミニカーとしてはミクロペットやモデルペットがありましたが、まずお目にかかれないレア物です。(私も写真で知っているだけで、実物を見たことはありません) 最近の物では京商のポリストーン製、国産名車コレクションの1/43と1/24があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションのマツダ R360 (1/43 No.33)の画像です。メーカーはノレブで、安価な雑誌付きミニカーながらこれも良く出来ていました。タイヤが灰色に見えるのはゴムの添加物(有機溶剤?)が表面に染み出したようで、これも経年劣化の類です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1010

BEDFORD TK HORSE TRANSPORTER 1960? UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約12m 全幅約2.6m エンジン 変速機: 4気筒3.3L/3.6L 6気筒5L/5.4L ディーゼルなど 4段変速

性能: 最高速 不詳 データーベースでベッドフォードのミニカー検索

ベッドフォード TK 競争馬運搬車 イギリス 1960?年

イギリスのベッドフォードはGM系列の自動車メーカーであったヴォクスホールの商用車ブランドでした。GM系列のシボレーからベッドフォードにブランドが変わったのは1930年頃で、小型バン、トラック、大型トラック、バスなど幅広く商用車を揃えていました。第2次大戦中は軍用トラックなどの軍需品の生産を行いました。当時のベッドフォードには12CWTや30CWTという名前が付いた商用車がありました。CWTは積載量を示す単位で1CWTは約45㎏なので、12CWTは540㎏となり小型商用バンクラス、30CWTは1350㎏となり小型トラッククラスとなります。

ベッドフォードは戦後もイギリス有数の商用車メーカーとして発展しましたが、1980年代には競合他社に対する競争力がなくなりました。1991年にベッドフォード ブランドはなくなり、小型商用車はオペルやヴォクスホールに移管されました。戦後のベッドフォードとして有名なモデルとしては、1950年に登場した大型トラックのSとその後継車で1959年に登場したTK、1952年に登場した短いノーズで特徴のある顔付きの小型商用車CA、1963年に登場したヴォクスホール ビバをベースにした小型商用車HA、ボンネットバスのOB/OWB、軍用トラックののQLなどがありました。

ミニカーは1973年頃に発売されたコーギー製の当時物です。ベッドフォード TKの競争馬運搬車(セミトレーラー)をモデル化しています。モデル化された馬運搬車が実在するかどうかは不明ですが、縮尺1/47と少し小さめながらトラクターやトレーラーはそこそこリアルにできていました。(なお連結されたトレーラーは分離できません) コーギーお得意の馬や作業員のフィギュアが付いていて、ちょっとしたジオラマが楽しめるミニカーに仕上がっていました。馬に着せる被服(馬着というらしい)が紙のシール製で付属していました。(1頭だけ着せてあります) ベッドフォード TKのミニカーは最初は型番1130でチッパーフィールド サーカスのトレーラーとして1962年に発売され、これはその仕様変更版でした。コーギーにはこれ以外にもベッドフォード TKのトラクターを使った、ダンプカー、カートランスポーター、重量物運搬トレーラーなどのバリエーションが10種類ほどありました。コーギーはTKの前のモデル(S)も数種類モデル化していました。ベッドフォードのミニカーは、当時物ではディンキーやマッチボックス、最近の物ではオックスフォードなどが色々な車種をたくさんモデル化しています。 以下はフロント/リアの拡大画像とトレーラーのジオラマ仕立ての画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

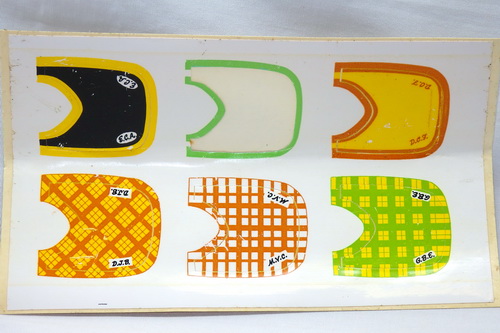

以下は馬の馬着(紙のシール)の画像です。上段の真ん中は外して馬に着せています。

以下は1967年に発売されたディンキー(英)製の当時物 ベッドフォード TK ジョーンズ フリートマスター 片持ち式クレーン車 (/1/43 型番970)の画像です。ジョーンズ クレーン社(JONES CRANES)はイギリスのクレーンのメーカーで、これはベッドファードをベースにした同社の片持ち式クレーン車をモデル化しています。縮尺1/43で全長175㎜X全幅65㎜の少し大きめのミニカーになっていました。ディンキー(英)のがっちりとした作風は、このような商用車を再現するには最適で、実に良く出来ていました。クレーンの柱は寸法を短くして車載する為に中央で折れ曲がっていて、使用する際には展開させるのですが、その展開も実車同様に動作します。またクレーンの柱の立ち上げと吊り下げフックの巻き上げもクレーン台座の横にある赤いクランクハンドルで操作できます。当時のミニカーは基本的には子供向けの玩具ながら、ここまで凝ったギミックがついていました。(大人のマニア向けといった要素もありましたが) これ以外にもダンプカー、清掃車、重量物運搬セミトレーラーなどもモデル化されていました。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

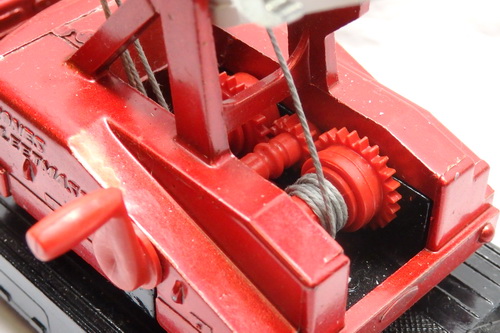

以下はフロント/リアの拡大画像とクレーンの巻き上げ部の拡大画像です。巻き上げ部には3軸のギヤがあります。中央のギヤがクランクハンドルで回すギヤで、手前のギヤが吊り下げフックの巻き上げ用で奥のギヤがクレーンの柱の立上げ用です。クランクハンドルを押し込むと手前のギヤとクランクハンドルのギアが嚙み合って、クランクハンドルで吊り下げフックを上下させることができます。クランクハンドルを手前に引くと奥のギヤと噛み合って、クレーンの柱の角度を変えることができます。かなり凝った構造ですが、今でもちゃんと動作します。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1886

GM OLDSMOBILE SUPER 88 'THE MAN FROM UNCLE' 1961 USA

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約5.45m 全幅約1.96m エンジン 変速機: V型8気筒 6.5L 325HP 3段自動変速

性能: 最高速19980km/h データーベースでGM オールズモービルのミニカー検索

GM オールズモービル スーパー 88 ’0011 ナポレオン ソロ’ アメリカ 1961年

オールズモービルはGM グループではビュイックに次ぐ中級車で、1950~1960年代には先進的なデザインを特徴とするブランドでした。グレードとして下から60、70、80、90の4 シリーズがあり、88というのは80シリーズの8気筒エンジン搭載車でした。(2桁目がエンジン気筒数を意味する) 88は最上級仕様の98の下のグレードですが、スポーティな性格の車でした。 88の初代は1949年に登場しました。1961年式の88は5代目で、スーパー 88はV型8気筒6.5L(325HP)エンジンを搭載した高性能版でした。

このスーパー 88のミニカーは1966年に発売されたコーギーの当時物です。コーギーのスーパー 88のミニカーは1962年に型番235で発売されたのですが、これは1965年から日本でTV放映されたアメリカのTVドラマ「0011 ナポレオン ソロ」(原題 The Man from U.N.C.L.E.)の劇中車という設定のものでした。このTVドラマは当時かなり人気がありましたので、私と同年齢ぐらいの方はよくご存じだと思いますが、知らない方はこちらの→「0011 ナポレオン ソロ」 Wikipedia サイトを参照してください。

劇中車ということで、ボンネットに「U.N.C.L.E.」のロゴが表示され、スポットライトが追加され、フロントウィンドーには弾痕が付いていました。さらに屋根上のボタンを押すことで、銃を構えたフィギュアが運転席と助手席から交互に顔を出すといったギミックが付いていました。コーギーのギミック付きのミニカーとしてはやや地味な存在のミニカーでしたが、それでも148万台が売れました。(ボディカラーが白の色違いがありました) 以下はフロント/リアの拡大画像とフィギュアが運転席と助手席から交互に顔を出すギミックの動作画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフィギュアの拡大画像とボンネット上の「U.N.C.L.E.」ロゴの画像とミニカーの内箱の画像です。運転席側のフィギュアはナポレオン ソロ(ロバート ヴォーン)で助手席側のフィギュアはイリヤ クリヤキン(デヴィッド マッカラム)で、そこそこ似てます。なおナポレオン ソロの銃は欠落しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

映画やTVの劇中車などをモデル化したミニカーをマスコミ物のミニカーと呼びます。そのマスコミ物のミニカーで当サイトが紹介しているものの一部を以下にまとめてみました。まずはTVドラマ版 初期のバットマンのバットモビルです。1962年に発売されたコーギー製の当時物ミニカーです。このミニカーにも面白いギミックが満載されていました。ギミックの詳細は当サイトのギミックのページで簡易動画で紹介していますので、そちらでご覧ください。→ バットモビルのギミック紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1960年代のアメリカのTVドラマ「グリーンホーネット」(THE GREENHORNET)の劇中車のブラックビューティです。1967年に発売されたコーギー製の当時物ミニカーです。これも面白いギミックが満載されていました。ギミックの詳細は当サイトのギミックのページで簡易動画で紹介していますので、そちらでご覧ください。→ ブラックビューティのギミック紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1980年代のアメリカのTVドラマ「ナイト ライダー」(KNIGHT RIDER)の劇中車のナイト 2000 KITTです。2004年に発売されたアオシマ スカイネット製のミニカーです。フロントのスキャナーが動作するギミックが付いていました。詳細はアメリカ車のページで紹介していますので、そちらでご覧ください。→ ナイト 2000 KITTの紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1985年の映画「バック トゥ ザ フューチャ」(Back to the Future)の劇中車のDMC デロリアンです。2001年に発売されたコーギー製のミニカーです。ブラウン博士(ドク)のフィギュアが付き、ドアが開閉します。詳細はアメリカ車のページで紹介していますので、そちらでご覧ください。→ DMC デロリアンの紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年代のTVドラマ「刑事コジャック」(KOJAK)の劇中車のGM ビュイック リーガルです。1976年に発売されたコーギー製の当時物ミニカーです。刑事コジャックと相棒のフィギュアが付き、ドアが開閉し、銃の発射音のような音がするギミック付です。詳細はアメリカ車のページで紹介していますので、そちらでご覧ください。→ GM ビュイック リーガルの紹介ページ (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1965

ページ « 前へ 1...118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2025 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.