ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

VOLKSWAGEN T2 (TYPE 2) VAN POST 1967 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.51m 全幅約1.72m エンジン 変速機: 空冷水平対向4気筒 1.6L 48HP 4段変速

性能: 最高速105km/h データーベースでフォルクスワーゲン T2のミニカー検索

フォルクスワーゲン T2 (タイプ2) 郵便バン ドイツ 1967年

フォルクスワーゲンのトランスポーター(タイプ 2)の2代目T2が1967年に登場しました。空冷エンジンをリアに配置する後輪駆動方式など基本的な構造はT1と同じでしたが、外観が大きく変更されました。大きな曲面ガラスのフロントウインドーとその下のベンチレーターグリルがT2の特徴でした。当初のエンジンは4気筒1.6L(48HP)でした。

T2は前期型T2a(1968-1971年)と中期型T2a/b(1972-1973年)と後期型T2b(1974-1979年)に大別されます。前期型と中期型の外観上の違いはテールライトが大きくなっていることで、後期型はさらにフロントウインカーがヘッドライト上のベンチレータグリル横に移動しバンパーが角ばった形状に変わりました。エンジンは1971年に1.7L、1973年に1.8L、1975年に2L(70HP)と拡大され、最高速度は130km/hに向上しました。1972年には3段自動変速も追加されました。なおブラジルではT2はコンビ(KOMBI)の名前で1975年から最近(2013年)まで販売されていたので、これをT2cと分類することもあるようです。1979年にトランスポーター 3代目のT3にモデルチェンジしました。

ミニカーは1970年に発売されたガマ製の当時物です。前期型T2aの郵便車仕様で、ボディ側面にドイツ郵便のロゴ(郵便ラッパ)が表示されています。プロポーションが良く、フロントのウインカーの位置、リアライト形状、バンパー形状などT2の特徴が良く再現されていました。(ただし底板と一体成型されたバンパーは少し大きすぎますが) テールゲート開閉ギミック付で、ゲートを開くと室内後部床上の位置が高く、床下にエンジン収納スペースがあることが分かります。なお経年変化でリアサスペンションがへたり極端な尻下がりになっていたので、リアにウレタンフォーム(スポンジ)をかました状態で撮影しています。T1ほどではないですがT2のミニカーもシュコー、ブレキナの1/87などたくさんあります。 以下はフロント/リア(テールゲート開閉)の拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1212

PORSCHE 910/6 1967 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.1m 全幅約1.71m エンジン 変速機: 空冷水平対向6気筒 2L 220HP 5段変速

性能: 最高速265km/h以上 データーベースでポルシェ 910のミニカー検索

ポルシェ 910/6 ドイツ 1967年

1967年にポルシェ 906の改良型 910が登場しました。外観の主な変更点はノーズ左右のスポイラー廃止 ホイール小径化によるフェンダー高さの低減、ドアをガルウィング式から斜め前方立上げ方式に変更などでした。エンジンは910/6が空冷水平対向6気筒2L(220HP)、910/8がDOHC 空冷水平対向8気筒2.2L(270HP)で、ボッシュ製機械式燃料噴射装置を採用していました。

ポルシェ 910は1967年デイトナ 24hでスポーツカー選手権にデビューし、フェラーリ 330P4/P3に次ぐ4位となりました。その後タルガ フロリオで総合優勝、ニュルブルクリングで総合優勝するなど活躍しました。ただし1967年のマニュファクチャラーズ選手権はフェラーリ 330P4に僅差で届きませんでした。1968年の日本GPでは生沢徹のドライブで出場し、総合2位となりました。(優勝は日産 R381でした)

高速走行が重視されるルマン用として、910をベースにした907が1967年に登場しました。小さく低くなったルーフ、長く伸びたロングテールなど空気抵抗が低減されたボディは風洞実験で決められました。時計回りのサーキット向けに、ステアリング位置が左側から右側に変更されました。1968年にはショートテールも設定されました。907は1967年ルマンでデビューして総合5位(910が総合6位)となり、1968年デイトナでは1-2-3フィニッシュしました。(実車画像→ ポルシェ 907)

ミニカーは1968年に発売されたメーベトイ製の当時物です。メーベトイは当時としてはスケールモデル的な造形で、独特の雰囲気がある作風でした。この910もフロントパネル/ドア/リアパネルが開閉するギミック付きながらプロポーションの破たんがなく、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。フロントパネルを開くとスペアタイヤがあり、リアパネルを開いたエンジンルームには簡単な造形ですがエンジンが再現されています。これ以外の910の当時物ミニカーとしてはメルクリン、マッチボックスがあり、当時物以外ではエブロ、エグゾトの1/18、スパークなどがあります。907のミニカーでは、メルクリンの当時物、エブロ、シュコーなどがあります。以下はフロント/フロントパネルを開いた画像とリア/リアパネルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変わります)

データーベースでポルシェ 907ミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1763

NSU Ro80 1967 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.78m 全幅約1.76m エンジン 変速機: 2ローターロータリー 498X2cc 115HP 3段変速(自動クラッチ)

性能: 最高速180km/h データーベースでNSU Ro80のミニカー検索

NSU (エヌ エス ウー) Ro80 (アールオー80) ドイツ 1967年

NSUのロータリーエンジン搭載車 第2弾のRo80が1967年に登場しました。2ローターのロータリーエンジンを搭載する量産車としては、マツダのコスモ スポーツ(1967年発売)に少しだけ先を越されました。ただしRo80はコスモのような少量生産のスポーツカーではなく、極めて進歩的なデザインの実用車でした。エンジン(2ロータ 498ccX2 115HP)の先進性だけではなく、縦置きエンジンの前輪駆動、全輪独立懸架、全輪ディスクブレーキと当時の最先端技術が採用されていました。またボディも空力を考慮したデザインで6ライト ウインドー(側面に3つ窓がある)の広いキャビンになっていました。最高速度180km/hと高性能でした。

1968年のヨーロッパ カー オブ ザ イヤーに選ばれるなど高く評価され、その後に登場した他社の前輪駆動方式のセダンに多大な影響を与えました。ただ残念なことに発売当初にエンジン トラブルが多発し評判を落とし、トラブル対応が終わった1973年頃には石油ショックがやってきて、燃費の良くないこの車は3万台ほど生産されただけで1977年に生産中止となりました。なおNSU社は1969年にフォルクスワーゲン社傘下となりアウトウニオン社(現在のアウディ社)に吸収合併されました。

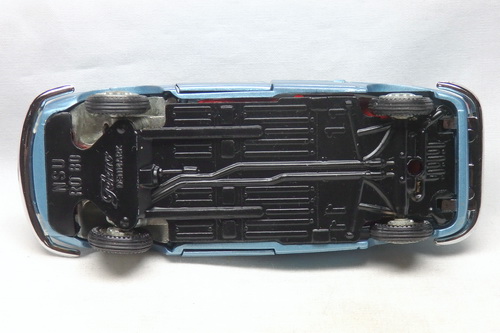

ミニカーはデンマークのテクノ製の当時物で1968年頃に発売されました。テクノらしい上質な作りで、独特のデザインの空力ボディをうまく再現してありとても良い出来ばえでした。またテクノ製ミニカーの特徴である前輪操舵ギミックが付いていました。さらに室内のダッシュボードから出ている開閉レバーを下に押し下げると、レバーの先端が押し出されてボンネット後端が少し持ち上がり、ボンネットを開け易くするといった凝ったギミックも付いていました。Ro80の当時物ミニカーとしてはベストの出来ばえでした。

このミニカーには面白い思い出があります。当時ミニカーはデパートで販売されていて、これは当時大阪の心斎橋にあった某有名デパートで購入しました。その際このミニカーの商品名タグには「ナスロ80」と表示されていました。当時NSUの車名は一般には知られていなかったので、NSU Ro8をそのように日本語読みした訳です。(デパートではなく輸入元の商社が間違えていたようですが) 私は車名を知っていたので 思わず笑ってしまいました。あまり一般的ではない車名の場合、現在でもこれに似たような勘違い車名表示をWEBショップでも見かけます。以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は前輪操舵動作と床下の操舵機構の拡大画像です。前輪はボディを傾けることで操舵できます。その操舵機構は簡単には壊れないよう金属製の頑丈な構造で、実車同様のキャスター角が付けられていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

NSU Ro80の当時物ミニカーはメルクリン、ガマ、ディンキー(英)、メーベトイなど当時の主要なブランドから発売されていましたので、Ro80の人気が高かったことが分かります。当時物以外では、ヴィーキングの1/87やミニチャンプスなどがあります。以下は2001年に発売されたミニチャンプス製のNSU Ro80 (1/43 型番430015402)の画像です。ミニチャンプスらしい細部の仕上げにこだわったリアルな造形で、特にフロントグリル周りはうまく仕上げてあり、室内も良く再現されていました。スケールモデル的な観点で評価すると1/43サイズでは2024年現在でもこれが一番出来が良いです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたメルクリン製の当時物 NSU Ro80 (1/43 型番1811)の画像です。ヘッドライトが小さめにデフォルメされノーズが尖りすぎているので、フロントの造形は今一つでした。ただそれ以外は特徴的なボディがうまく再現されていて、当時物ミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/4ドアが開閉するギミック付きです。特にフロントドアを閉じた状態でリアドアだけを開くことが出来るのは4ドア開閉ギミックとしては凝った構造でドアを閉じた状態の隙間が小さく、高度な鋳造技術が使われていました。ただ当時のメルクリンのミニカーに標準的に使われていたフリーホイールが小さめなのも今ひとつでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1968年に発売されたガマ製の当時物 NSU Ro80 (1/43 型番9670)の画像です。これもプロポーションが良く、当時のミニカーとしては良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。((画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたメーベトイ製の当時物 NSU Ro80 (1/43 型番A37)の画像です。室内が広いRo80の特徴を強調する為か?キャビン部分が大きめにデフォルメされているので、プロポーション的には今一つの出来ばえでした。このデフォルメは実車のイメージを強調したもので悪くはないですが、少しやり過ぎでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたディンキー(英)製の当時物 NSU Ro80 (1/43 型番176)の画像です。金属製のフロントグリル/バンパーなどディンキー(英)らしいややごつい造形でしたが、プロポーションは良く出来ていました。開閉ギミックはついていませんでしたが、その代わりにヘッドライト/テールライトが単4電池1本で点灯するギミックがついていました。(当時のミニカーは何かしらの目新しいギミックを付けることが必須でしたので) ボディを押し下げるとヘッドライト/テールライトが点灯します。なお購入してから50年ほど経過していますが、今でもちゃんとライト(LEDではなく豆電球)が点灯します。なお室内中央は電池収納スペースで占められています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。ヘッドライト/テールライトが点灯します。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=534

OPEL REKORD C COUPE 1967 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.57m 全幅約1.76m エンジン 変速機: 4気筒 1.9L 90HP 4段変速、3/2段自動変速

性能: 最高速158km/h データーベースでオペル レコード/コモドールのミニカー検索

オペル レコード C クーペ ドイツ 1967年

1967年にオペル レコードはリアのサスペンションを改良し、当時流行のコークボトルラインを採用したアメリカ車風のボディを載せたレコード Cにモデルチェンジしました。ボディは2/4ドアセダンと3/5ドアワゴン(バン)のキャラバンがあり、1967年には同時期のGM オールズモービル トロネードのようなファーストバックスタイルのピラーレスクーペも追加されました。エンジンは4気筒1.5L(58HP)/1.7L(60-75HP)、クーペ専用の4気筒1.9L(90-106HP)があり、一時的に6気筒2.2L(95HP)も搭載されました。(実車画像→ オペル レコード C セダン 1967)

1967年にレコード Cの内外装を高級にした上級車としてコモドール(COMMODORE) Aが設定されました。(コモドールとは指揮官の意) ボディは2/4ドアセダンとクーペがあり、6気筒2.2L(95HP)/2.5L(130HP)エンジンが搭載されました。1970年にボッシュの燃料噴射システムを採用した6気筒2.8L(150HP)エンジンを搭載した高性能版のGS/Eが追加されました。レコード C/コモドール Aは1972年まで生産され、後継車のレコード D/コモドール Bにモデルチェンジしました。レコード C/コモドール Aの総生産台数は約127万台/16万台で、大ヒットしました。

ミニカーは1968年に発売されたディンキー(仏)製の当時物です。フロントグリル全体がメッキパーツなのでフロントがやや平板な感じがしますが、派手なファーストバックのボディはうまく再現されていて良く出来ていました。ボンネット/ドアが開閉するギミック付きで、エンジンが再現されていました。欧州仕様のナンバープレートが付いていますが、当時のディンキー(仏)のミニカーのほとんどには裏面粘着紙シールのナンバープレート ラベルが付属していて、それを貼付しています。ディンキー(仏)は同じ型でカラーリングを変えたコモドール クーペもモデル化していました。実車同様に兄弟車を同じミニカーブランドで作り分けたのは、このオペル レコードが最初だったように思います。これ以外のレコード Cのミニカーはジク(SIKU)の当時物のクーペ/ワゴン、ミニチャンプスの2ドアセダン/クーペ/ワゴン、ブレキナの2ドアセダン/クーペ/ワゴンの1/87などがあります。コモドール Aのミニカーはミニチャンプス、ブレキナの1/87などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は上述した1970年に発売されたディンキー(仏)製の当時物 オペル コモドール クーペ 1970 (1/43 型番1420)の画像です。レザートップ風の塗装とブラックアウトしたボンネットでコモドールの最上級クーペ GS/Eをモデル化しています。スポーティなカラーリング以外は上記のレコード Cと同じでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=559

MERCEDES-BENZ 220D (W115) 1968 GERMANY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.7m 全幅約1.8m エンジン 変速機: 4気筒ディーゼル 2.2L 60HP 4段変速

性能: 最高速135km/h データーベースでメルセデス ベンツ W114/115のミニカー検索

メルセデス ベンツ 220D (W115) ドイツ 1968年

戦後初めて新設計されたシャーシを採用して1968年に登場したメルセデス ベンツ W114/W115 はコンパクト メルセデスと呼ばれました。コンパクトとは上級車のSクラスに比べるとコンパクトであるという意味で、現在のEクラスの元祖となった車でした。また1968年に発売されたことから200/8などモデル名の末尾に/8を付けた表記がされるので、/8(ドイツ語でStrich 8 英語ではStroke 8)という名前で呼ばれることもあります。テールフィンが付いたW110系よりもシンプルでセンスの良いデザインは、新しいメルセデス ベンツを印象付けるデザインでした。

当初のW114は6気筒2.3L(120HP)/2.5Lエンジン、W115は4気筒2L(95HP)/2.2Lエンジン又は4気筒2L/2.2Lディーゼルエンジンを搭載していました。1972年にW114に6気筒2.8Lエンジン、1974年にW115に世界初の5気筒3L(80HP)ディーゼルエンジンが追加されました。1968年にロングホイールベース仕様セダン、1969年にホイールベースはそのままで屋根をハードトップに変えたスポーティな2ドアクーペが追加されました。1973年のマイナーチェンジで内外装が変更され、ヘッドライトワイパーや表面が凸凹形状のリアライトなどSクラスに準じた安全装備が採用されました。W114/W115は大ヒットし総生産台数は約190万台で同社として初めて100万台を超えました。1976年に後継車W123にモデルチェンジしました。

ミニカーは1996年に発売されたドイツのファラー(FALLER)製です。プラスチック製でディーゼル仕様の220Dをモデル化しています。ファラーは鉄道模型ジオラマ用のアクセサリーや建築物などのプラモデルで有名な老舗ブランドです。同社は「Memory Cars」という名前でメルセデス ベンツとフォルクスワーゲン ビートルの1/43のミニカー(プラモデル完成品)を20種類ほど販売していたことがありました。(これ以外のファラーのミニカー → 220S (W180)、 220SE カブリオレ (W111)) プラモデル完成品で塗装はされていませんが、フロントグリルや室内などの細かいところまで良く再現され非常に良い出来ばえでした。経年変形の問題がないプラスチック(ABS樹脂)を使っているようで、このミニカーは購入後20年以上経過していますが、問題は発生していません。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

メルセデス ベンツ W114/W115の当時物ミニカーはサブロン、メルクリン、ジクの1/60、シュコーの1/66などがあり、最近の物ではミニチャンプス、ブレキナとヘルパの1/87、イクソのロングホイールベース仕様、ホワイトボックスなどがあります。以下は1971年頃に発売されたベルギーのサブロン製の当時物 メルセデス ベンツ 200/8 セダン (1/43 型番14)の画像です。サブロンは米澤玩具(ダイヤペット)が代理店として輸入し、国内でダイヤペット サブロンとして販売していました。プロポーションが良く当時のミニカーとしては結構良い出来ばえで、ドア4枚/ボンネット/トランクが開閉するギミック付きが売り物でした。なお4ドアの開閉は開閉ヒンジの構造から前ドアを少し開かないと後ろドアが開きません。なおサブロンのミニカーはタイヤがホイールを溶かすという問題があったことで有名で、このミニカーもオリジナルのホイールは溶けてしまいました。(参照ページ→ミニカーの材質と経年変化) コンパクト メルセデス 初代の当時物ミニカーは貴重でしたので、このミニカーはタイヤとホイールを別のミニカーの物に履き替えて再生させました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたメルクリン製の当時物 メルセデス ベンツ 250 (W114) セダン(1/43 型番1817)の画像です。メルクリンは鉄道模型の老舗ですが、かつてはダイキャスト製ミニカーも作っていました。メルクリン製ミニカーはシャープなモールドの独特の作風で、このベンツはプロポーションが良く実車の雰囲気がうまく再現されていて、当時のミニカーとしてかなり良い出来ばえでした。ボンネット/4ドア/トランクが開閉するギミック付きです。なお上記のサブロンの4ドア開閉ギミックは前ドアを少し開けないと後ろドアを開けることができないのですが、このメルクリンの4ドア開閉ギミックでは後ろドアだけを開くことが出来ました。このサイズのミニカーで4ドア開閉させるのはヒンジの取り付けの関係で実現が難しいのですが、メルクリンは小さな板バネのヒンジでそれを解決していました。当時流行りだったフリーホイールが採用されていました。なおヘッドライトが接着剤の劣化で外れかかっているので、やや見苦しい状態になっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=470

サラブレッド期 ← ページ « 前へ 1...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...56 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.