ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

FERRARI (DINO) 308 GT4 2+2 1973 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.3m 全幅約1.71m エンジン 変速機: DOHC V型 8気筒 3L 250HP 5段変速

性能: 最高速251km/h データーベースでフェラーリ 208/308 GT4のミニカー検索

フェラーリ (ディノ) 308 GT4 2+2 イタリア 1973年

フェラーリ ディノ 246 GTの後継車としてV型8気筒エンジンを搭載したディノ 308 GT4が1973年に登場しました。12気筒以外はフェラーリと呼ばないという方針から、当初の名前はディノでフェラーリの名前は付いていませんでした。しかし1976年からはフェラーリ 308 GT4と改名されました。ディノとほぼ同じシャーシに新設計したV型8気筒3L(250HP)DOHCエンジンをミッドシップ搭載し、最高速250km/hの性能でした。

乗車定員が2+2で4シーター化されていたので、ホイールベースは246 GTより長くなっていました。またフェラーリとしては初めてベルトーネがデザインを担当したので、あまりフェラーリらしくない直線的なスタイルとなっていました。(フェラーリというよりはランボルギーニ的なデザインでした) 1975年にはイタリア国内向けに排気量が2Lを超える車に課せられる高額な税金対策として2L(170HP)エンジンを搭載した208 GT4が追加されました。(208 GT4は動力性能が今一つで不評だったそうですが)

名車ディノ の後継としてはベルトーネのボディ デザインや性能などが物足らず、この車はあまり人気がでませんでした。名前にフェラーリを追加したのも人気を挽回する為だったのかもしれませんが、結局人気のないまま1979年に生産中止となりました。総生産台数は約2800台でした。後継車は1980年に登場したモンディアル 8でした。(実車画像→ フェラーリ モンディアル 8)

ミニカーは1976年頃に発売されたポリスティル(ポリトーイ)製の当時物です。プロポーションが良いポリスティルらしいうまい造形で、実車の雰囲気がそこそこ良く再現されていました。ただポリスティルのELシリーズ(型番がEL**)は廉価版ミニカーでしたので、細部の仕上げが簡素でしょぼいタイヤ/ホイールを履いているのが残念でした。ドアが開閉するギミック付きです。実車の不人気を反映してか当時物のミニカーはこれぐらいしかありませんでした。当時物以外の308 GT4のミニカーは京商の1/64、マテルの1/18などがあります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=741

BLMC MINISSIMA 1973 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

BLMC ミニッシマ イギリス 1973年

シティカーのコンセプトカー ミニッシマは1973年のロンドン モーターショーで公開されました。アストンマーチン ラゴンダを設計したことで有名なカーデザイナーのウイリアム タウンズ(William Towns)の設計で、ミニをベースにしていました。全長はミニより75cm短い2.3mで歩道上に直角に駐車できるように設計されていました。サイズは小さいですが4人乗りで、後席の2座は向かい合わせの対面シートになっていて、乗り降りはリアのドアから行います。この車のデザインは現在でも魅力的で、こんなスタイルの小型の電気自動車があれば欲しいです。

この車は数年後に、車椅子利用者がリアドアからスロープを使って乗り降りする障害者用プロトタイプとして再度発表されました。その際に通常のドアを追加するなどの設計変更がされました。このデザインは自転車メーカー エルスウィック社(ELSWICK)が権利を購入し、エルスウィック エンボイ(ENVOY)として1981年から1987年まで少数が販売されました。(実車画像→ エルスウィック エンボイ)

ミニカーは1975年に発売されたコーギー製の当時物です。縮尺が中途半端な1/36で「Whizzwheels」と称する良く回ることが取り柄の安っぽいフリーホイールがやや目障りですが、それ以外はかなりリアルにモデル化されていました。リアドアが開閉し、室内もある程度再現されています。ビンテージ物のコーギーとしては後期のミニカーで、あまり人気がなかったようですが、それでも約16万台が売れました。なおミニッシマのミニカーはこれしかありません。 以下はフロント/リアの拡大画像とリアドア開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=1898

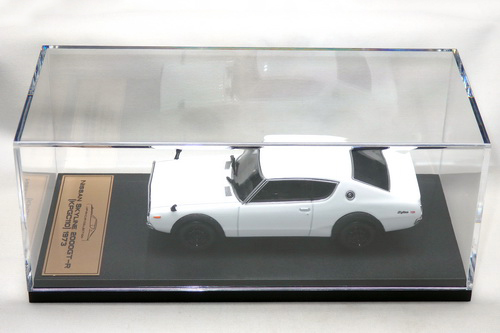

NISSAN SKYLINE 2000 GT-R (KPGC110) 1973 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.46m 全幅約1.69m エンジン 変速機: DOHC 6気筒 2L 160HP 5段変速

性能: 最高速180km/h データーベースで日産 スカイライン C110のミニカー検索

日産 スカイライン 2000 GT-R KPGC110型 日本 1973年

日産 スカイライン 4代目は「ケンとメリーのスカイライン」というキャッチコピーで1972年に登場しました。先代の特徴であったボディサイドのサーフィンラインを継承しつつ、直線的なデザインになりました。4ドアセダン、2ドアハードトップ、ワゴン(バン)の車種構成で、ハードトップの太いリアピラーにJの字で立ち上げるJラインは当時の日産車に共通するスタイルでした。シャーシは先代を踏襲していましたが、4/6気筒エンジン搭載車で異なっていたホイールベースは一本化されました。エンジンはG型4気筒1.6L(100HP)、1.8L(105HP)、L型6気筒2L(115-125HP)の3種類で、3段AT/5/4段MT変速で最高速175Km/h(2L)の性能でした。

1973年にハードトップにS20型 DOHC 6気筒2L(160HP)エンジンを搭載した高性能版の2000 GT-R 2代目(KPGC110)が追加されました。GT-RはS20型エンジンが昭和48年度(1973年)排出ガス規制に適合できなくなったので、3カ月間にわずか197台だけが生産されただけでした。GT-Rは専用のラジエータグリルで、前後オーバーフェンダーとリアスポイラーが追加されていました。先代はレースで活躍しましたが、2代目はレース仕様のコンセプトカーが公開されただけでレースに参戦することはありませんでした。16年後の1989年にGT-R 3代目が登場しました。

以下は2003年に発売された京商製の日産 スカイライン 2000 GT-R (KPGC110) (1/43 型番K03116W)の画像です。ワイドホイール仕様をモデル化していますので、かなり太いタイヤを履いていました。追加されたオーバーフェンダー、フロントグリル/灯火類がリアルで実車の雰囲気が良く再現され、とても良く出来ていました。室内も良く仕上げられていて、さらにボンネット開閉ギミック付きでエンジンルーム内には1/43としてはかなりリアルにS20型エンジンが再現されていました。これ以外のGT-R 2代目(KPGC110)のミニカーはダイヤペットの当時物でGT-X 1/40をGT-R風に変更した物と1/30、トミカ ダンディの当時物、トミカ リミッテドの1/64、オートアートの1/18、アオシマ DISM、エブロ、京商の1/12(レジン製)と1/18と1/64、イグニッションモデル(レジン製)の1/43と1/18、MARK43(レジン製)などたくさんあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1974年頃に発売されたダイヤペット製の当時物 日産 スカイライン GT-X (GC110) (1/40 型番1116(D16))です。この型番1116は既にスカイライン セダンの欄に掲載済みですが、これはそれをGT-R風に変更した改良版でした。オーバーフェンダーとリアスポイラーを追加してGT-R風に変更していますが、箱の表記はGT-Xのままでした。改良前のGT-Xはフロントグリルなどを簡素化してコスト削減をはかった廉価版的なミニカーであまり出来が良くありませんでした。それに多少手を加えたGT-R風改良版でしたので、オーバーフェンダーなどの変更部分は悪くないですが、やはりあまり良い出来ばえとはいえませんでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1976年に発売されたダイヤペット製の日産 スカイライン 2000 GT-R (KPGC110) (1/30 型番G50)の画像です。当時のダイヤペットが縮尺1/30で乗用車を20車種ほどモデル化していた1/30シリーズの1台です。この1/30シリーズは出来ばえのばらつきが大きいのですが、このGT-Rはかなり大胆にデフォルメ?されたフロントグリルがひどすぎて、その出来ばえを云々する以前の物になっていました。フロントグリル以外はまずまずの出来ばえなので、フロントグリルが改造されたGT-Rをモデル化したということで納得しておきたいと思います。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2021年に発売されたアシェット製 国産名車プレミアムコレクションの日産 スカイライン GT-R (KPGC110) (1/43 No.1) の画像です。2021年末に刊行された国産名車プレミアムコレクションの創刊号のミニカーで、1/43のダイキャスト製国産車ミニカーは当方の好きなジャンルですので購入しました。プレミアムという名前に相応しいレベルの物であることを期待していたのですが、結論を先にいうと従来の雑誌付きミニカーよりはレベルの高い出来ばえとなっていました。GT-R(KPGC110)の1/43ミニカーは前述したように出来の良いミニカーが既にいくつか存在します。したがってこのミニカーがそれらを参考にしていることは想像に難くなく、プロポーションなど基本的なところの出来ばえが既存の出来の良いミニカーと同等レベルなのは同然のことでしょう。この観点からみるとこのミニカーは前述した京商のミニカーの出来ばえに良く似ています。このミニカーが既存のミニカーより優れている点は、製作時期が新しいことによるタンポ印刷技術などの向上がもたらした室内造形の仕上げレベルのリアルさで、このミニカーのインパネの出来ばえはレベルが高いです。この創刊号は定価が1499円でしたから、この価格でこのレベルの出来ばえは出血大サービスといえるでしょう。(ただし3号以下は定価3999円になりましたのでその値段なら価格相応となります) なおワイパーもリアルに再現されていたので拡大画像を追加しています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。この拡大画像を前述の京商製のフロント/リアの拡大画像と見比べてください。フロントグリルとリアパネルについているGT-Rのロゴの大きさが違うことが明確ですが、どちらが好ましいですか? 京商製は少し大きめに出来ていて良く目立ちます。ミニカーは実車のイメージを再現するものですから、このような印象的なパーツは少し大きめに作るのが良いのです。このようなセンスの良いデフォルメはミニカーでは重要な要素で、杓子定規的なモデル化対応を良しとするスケールモデルとは異なるものです。この点ではこのプレミアムコレクションより老舗の京商のミニカーの方がセンスが良いと思います。同様の考えから京商のミニカーはオーバーフェンダーの固定ネジが目立ちますが、これもセンスの良いデフォルメだと私は思います。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

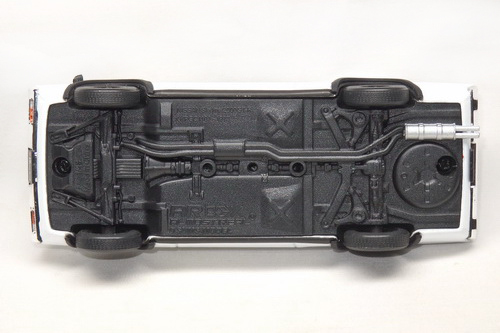

以下はディスプレイケースの画像と底板部分の画像です。ディスプレイケースは高価なレジン製ミニカーによく使われているような立派なものです。これはプレミアムという名前に相応しいものだと思いますが、個人的はもう少しコンパクトな方が好ましいです。(数点しか集めない方はこれでもよいでしょうが、たくさん集めるとその収容スペースが馬鹿になりません) 雑誌付きミニカーはメーカーを明記していない物がほとんどですが、このミニカーは底板部分にメーカー名が表示されています。以下の拡大画像で「ARBOX ALMOST REAL SUMS MODEL」と表示されているのがわかります。SUMS MODELは中国のミニカーメーカーで、ALMOS TREALはそのブランド名です。ALMOST REALブランドのミニカーは以前からミニチャンプスのミニカーとして販売されていて、レベルの高いダイキャスト製ミニカーを製作しています。国産名車プレミアムコレクションはこのSUMS MODELが受注しているようですので、今後もこのシリーズはレベルの高い出来ばえとなることが期待できます。(これを記載した2021年当時は期待していましたが、2025年現在では期待したほどではないというのが私の結論で、値上げされたこともあって私は購入するのを止めました) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は国産名車プレミアムコレクションの定期購読の特典として提供された日産 スカイライン GT-R (KPGC110) レーシング コンセプト (1/43 No.GiftA)の画像です。1972年 東京モーターショウーで公表されたレーシング コンセプトをモデル化しています。緑ボディ/金ラインのカラーリング、改造されたフロントグリル、太いレース用タイヤとそれに合わせてより大きくなったオーバーフェンダーなど実車を忠実にモデル化しています。室内もインパネ/ステアリングホイールが変更され、リアシートが外され消火器が装備されているなど大幅に変更されていました。なおこのミニカーは後になって国産名車プレミアムコレクション 増刊号としても発売されました。(たぶん在庫整理の為でしょう) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リア(底下排気管部)の拡大画像です。左後輪手前に排気管が出ていますが、この排気管は底板部分の排気管のモールドを変更して新しくモールドし直すといったかなり凝った作りとなっていました。このように台座から外さなければ見えない底板部分もきちんと仕上げてあることから、このミニカーメーカーのやる気が感じられます。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2025

NISSAN VIOLET (710) HARDTOP 1973 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.12m 全幅約1.58m エンジン 変速機: 4気筒 1.6L 115HP 4/5段変速 3段自動変速

性能: 最高速170km/h データーベースで日産 バイオレットのミニカー検索

日産 バイオレット ハードトップ 710型 日本 1973年

日産 バイオレット 初代はサニーとブルーバード Uの間を埋める車として1973年に登場しました。新規の車名でしたが、実質的にはブルーバード 510型の後継車で、形式番号の710型はブルーバード系列であることを意味していました。当時の日産のややくどい(センスが良くない)デザインの集大成で、複雑なプレスラインを組み合わせたあくの強いスタイルでした。当初は4/2ドアセダンと2ドアハードトップの構成で、後に5ドアバンが追加されました。 エンジンは4気筒1.4L(85HP)/1.6L(115HP)のL型で、3段自動/5/4段MT変速で最高速170Km/h(1.6L)の性能でした。(実車画像→ 日産 バイオレット 4ドア セダン1973)

1976年のマイナーチェンジで、評判が良くなかった4ドアセダンのファーストバックスタイルを、ノッチバックに変更しました。スポーツ仕様のSSSはブルーバード 510譲りの4輪独立懸架サスペンションを採用していましたので、510同様にラリーで活躍しました。1977年にバイオレット 2代目にモデルチェンジしました。当時の自動車専門雑誌でバイオレット 初代のデザインは当時はずいぶん批判されていましたが、今見るとそれほどひどいとは思いません。むしろ最近の1ボックスカーのオラオラ顔のほうがもっと品が悪いと個人的には思います。

ミニカーは1974年に発売されたダイヤペット製の当時物です。乗用車を約20種類ほどすこし大きなサイズの縮尺1/30でモデル化した1/30シリーズの1台です。(1/30の2輪車も約20種類ほどありました) この1/30シリーズは出来ばえのばらつきが大きいのですが、このバイオレットはプロポーションが良く実車のデザインがうまく再現されていて良い出来ばえでした。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きで、サイズが大きいのでフロントグリルや室内などの細部も結構リアルに仕上げてありました。(1/30シリーズの中では出来ばえの良い1台だと思います) 実車にあまり人気がなかった為か、当時物ミニカーはダイヤペットのチェリカ80シリーズ(1/52)とこの1/30しかありません。(どちらもハードトップです) 最近の物ではトミカ リミッテドの4ドアセダン、国産名車/日産名車コレクションのハードトップ、コナミの絶版名車コレクションのハードトップ(1/64)、ハイストーリー(レジン製)のハードトップ SSS、エブロのレース仕様などがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたアシェット製 国産名車コレクションの日産 バイオレット ハードトップ (1/43 No.49)の画像です。ボンネットとリアパネルに1600 SSSのロゴがあるので、高性能版のSSSをモデル化しています。メーカーはノレブでプロポーションが良く複雑なプレスラインのボディがうまく再現されていました。また灯火類や室内などの細部も良く再現されていて、安価な雑誌付きミニカーとしてはかなり良い出来ばえでした。この緑色は上記のダイヤペット製と同じですが、これは実車に即したカラーリングでした。同じ型の色違い(紺M)が日産名車コレクションのNo.53でも発売されました。そちらにはボンネットの1600 SSS ロゴがなく、リアフェンダーの車名ロゴが変えてあるなど細部が少し変更してありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(ボンネットのSSSロゴ拡大)/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=937

NISSAN SUNNY EXCELLENT COUPE (B210) 1973 JAPAN

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約3.95m 全幅約1.55m エンジン 変速機: 4気筒 1.4L 95HP 5/4段変速

性能: 最高速165km/h データーベースで日産 サニーのミニカー検索

日産 サニー エクセレント クーペ B210型 日本 1973年

日産 サニー 3代目(B210型)が1973年に登場しました。先代の基本構造を引き継ぎながらボディは大型化され、ホイールベースは先代のエクセレント シリーズ用の長いタイプに統一されました。デザインは当時の日産流の装飾の多い曲線的なものに代わり、先代までのシンプルなイメージがなくなりました。ボディは4/2ドアセダンとバン、2ドアクーペのバリエーションがありました。エクセレント クーペは丸形3連のテールライトが特徴で、ロケットサニーと呼ばれました。(実車画像→ 日産 サニー エクセレント 4ドアセダン 1973)

エンジンも先代と同じ1.2L(70HP)A型とエクセレント用1.4L(85-95HP)L型で、3段AT 5/4段MT変速で最高速165Km/h(1.4L)の性能でした。1976年のマイナーチェンジで1.4L(80HP)のA型エンジンが追加され、エクセレント用は1.6L(100HP)L型エンジンに変更されました。1976年に1.4Lツインキャブ(92HP)A型エンジンを搭載した高性能版の1400GXツインが追加されました。1977年にサニー 4代目 B310型にモデルチェンジしました。

ミニカーは1975年に発売されたダイヤペット製の当時物です。上級グレードのエクセレント クーペをモデル化しています。ダイヤペットの協力工場の12番工場が製作を担当していたのですが、この工場は少し個性的ながらリアルな作風で、このサニーも実車がかなりうまく再現されていました。またカラーリングは実車に即していて、室内のインパネや特徴的な丸形3連テールライトも結構リアルな造形になっていました。ボンネット/ドア/ハッチバックが開閉するギミック付きです。これ以外の当時物はトミカのエクセレント クーペがありました。当時物以外ではハイストーリー(レジン製)のクーペがあります。2023年現在でB210型のセダンはまだモデル化されていませんので、どこかがダイキャスト製で作ってくれるのを期待しています。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/ハッチバック開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=938

ページ « 前へ 1...212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.