ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

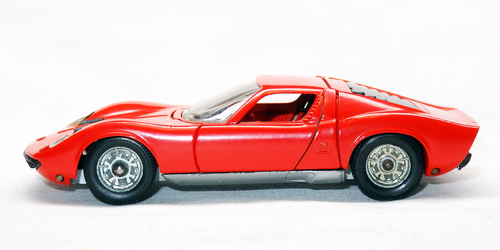

LAMBORGHINI MIURA P400 1966 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.36m 全幅約1.76m 全高約1.05m エンジン 変速機: DOHC V型 12気筒 3.9L 350HP 5段変速

性能: 最高速270km/h? データーベースでランボルギーニ ミウラ/イオタのミニカー検索

ランボルギーニ ミウラ P400 イタリア 1966年

1965年のトリノ ショーにランボルギーニ ミウラ プロトタイプのシャーシだけが展示されました。V型12気筒エンジンを横置きでミドシップ搭載したその構造はレーシングカーそのもので、大きな注目を集めました。翌年のジュネーブ ショーでベルトーネ製(マルチェロ ガンディーニのデザイン)の華麗なボディを載せたミウラが披露されると、注文が殺到しました。この車はショーカーで完成度が低かったのですが、バックオーダーを解消すべくとりあえず改良しながらミウラ P400の生産が始まりました。なおミウラという名前は有名な闘牛飼育農場にちなんだものでした。(ランボルギーニのエンブレムは闘牛です)

ミウラ P400の改良は1971年に発表されたSVまで続けられたそうです。(それまでに既に600台以上が生産されていましたが) SVはエンジンが385HPにパワーアップされ最高速283km/hの性能でした。ミウラは1972年末までに約750台が生産されP400、P400S、P400SVの3タイプがありました。また1968年にオープンタイプのロードスターが特注で1台だけ製作されました。2022年現在でもランボルギーニ ミウラは人気がありミニカーが最近でも発売されています。

ミウラを改良する為にレース仕様実験車のランボルギーニ イオタ(JOTA)が1969年に開発されました。外観はミウラに似ていましたが、中身はほとんどが独自設計の別物でした。エンジンはミウラと同じV型12気筒DOHC3929ccで、440HPにパワーアップされていました。この車は走行試験が行われた後に個人コレクターに売却されましたが、その車は高速道路で事故を起こして廃車となりました。ランボルギーニ社を訪れてイオタを見た顧客の要望で、ランボルギーニ社はミウラをベースにしたイオタのレプリカをSVJという名前で数台生産しました。それらはランボルギーニ社純正のレプリカでしたが、それ以外にも個人オーナーが自分のミウラをランボルギーニ社に依頼してイオタに改造させたものも数台あったそうです。(実車画像→ ランボルギーニ イオタ)

実車の人気が高いミウラはミニカーもたくさん(約300種類以上)作られています。当サイトにはミウラ/イオタのミニカーの一部をまとめたページもありますので、よろしければご覧ください→ ランボルギーニ ミウラのページ、ランボルギーニ イオタのページ ここではミウラの代表的なミニカーとして、当時物として最高と評価されているソリド製とそのソリドに次ぐ人気のあるポリトーイ製、当時物以外ではリオ製とミニチャンプス製とイクソ製を紹介します。まずは1968年に発売されたソリド製の当時物 ランボルギーニ ミウラ P400 (1/43 型番161)です。側面から見たフェンダーラインの抑揚が大きめにデフォルメされていて、実車よりダイナミックなボディに造形されたソリドのミウラは昔のミニカーながら現在でも十分に魅了的です。ヘッドライト周りのミウラの独特な顔つきもセンスの良いデフォルメでうまく再現していました。またドア/前後カウルが開閉できるギミック付きで、エンジン等の内部構造を見ることができる点で、昔のミニカーには最近のミニカーにはない面白さがありました。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

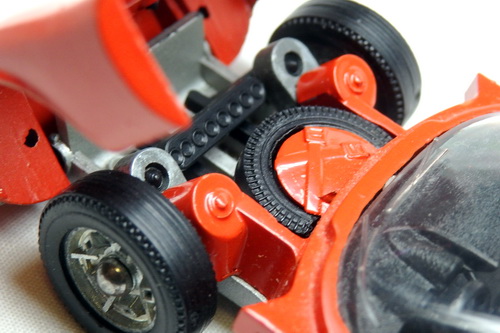

以下は前後カウルとドアを開いた画像と、リアカウルを開いたエンジンルームの画像と、フロントカウルを開いた前輪部分の画像とです。前輪は操舵ギミック付で、前輪操舵機構は簡単には壊れないよう頑丈な金属パーツで構成されています。実車同様のキャスター角が付いた前輪操舵機構にはプラスチック製バネによるセンタリング機能(直進状態に戻す機能)も付いています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1968年に発売されたポリトーイ製の当時物 ランボルギーニ ミウラ P400 (1/43 型番552)の画像です。上記のソリド製のデフォルメほどではないですが、こちらもかっこよくデフォルメされていて、当時のミニカーとしては抜群の出来ばえでした。ただヘッドライトが小さめでヘッドライトのまつげの部分がメッキ仕上げになっている点だけは、実車の顔つきから少し外れているので今一つでした。前後カウル/ドアが開閉するギミック付きで、エンジンやサスペンションのメカ部分はかなりリアルに再現されていました。以下は前後カウル/ドアを開閉するギミック動作の画像と室内の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/燃料給油口の蓋/フロントカウルを開いた前輪部分と、リア/トランク開閉/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。エンジンルームにはエンジンを固定するフレーム構造まできちんと再現されています。前後カウルが開くだけではなくフロントカウル上の燃料給油口の蓋やリアカウルのトランクまで開くといった凝りようでした。当時6ヶ所(左右ドア/前後カウル/燃料給油口/トランク)も開閉ギミックがあるミニカーはこれしか無かったので、発売当初はそれを強調する専用紙箱(開閉部イラストが表示されその上にSIX OPENINGと表示されていた)でその点を強調して発売されていました。なおこの紙箱は後に透明プラスチック製蓋付のプラスチックケースに変わりましたが。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1994年に発売されたリオ製のランボルギーニ ミウラ ロードスター (1/43 型番R9)の画像です。たった1台だけ製作されたロードスターをモデル化しています。デフォルメで大きめにされたヘッドライトなどフロント周りの雰囲気が今一つですが、それ以外はなかなか良い出来ばえでした。リアカウルが開くギミック付きで、簡単な造形ながらエンジンも再現されています。リオはミウラ P400/SVもモデル化していました。これ以外のミウラ ロードスターのミニカーはルックスマート(レジン製)、GT スプリット(レジン製)の1/18などがあります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1996年に発売されたリオ製のランボルギーニ ミウラ SV (1/43 型番SL017)の画像です。最終型のP400 SVをモデル化しています。上記のロードスターのバリエーションで、SVなのでヘッドライトのまつげがありません。リアカウルが開くギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リア/リアカウルを開いたエンジンルームの画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2000年に発売されたミニチャンプス製のランボルギーニ ミウラ (1/43 型番430103001)の画像です。このミニカーも控えめですが巧みなデフォルメで実車のイメージをうまく再現していました。全体的なプロポーションは1/43量産ミニカーでは2024年現在でもベストの出来ばえだと思います。昔のミニカーのような開閉ギミックはないものの、最近のミニカーですので室内や灯火類などの細部が実にリアルに再現されていました。画像ではやや見ずらいですが、バックミラーの後方にある頭上のヘッドアップ コンソールまで再現されていました。なおこの頃のミニチャンプスのミニカーはワイパーが目立ち過ぎるのですが、このミウラもやや目障りです。またリアウィンドーのルーバーが抜けていないのも今一つです。(ルーバーが抜けていないのは、ルーバーの隙間から見えるエンジンを再現していないからでしょう) 発売当時はミニカー専門雑誌とタイアップした特注品などカラーバリエーションがたくさんありました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2007年に発売されたイクソ製のランボルギーニ ミウラ P400 SV 1972 (1/43 型番CLC135)の画像です。これはP400 SVをモデル化していますので、ヘッドライトのまつげがありません。ヘッドライトが立ち上がった状態をモデル化しているのはユニークなのですが、フロント先端部分が上がり気味なのとサイドウィンドーが小さめであるなど、全体的なプロポーションは今一つでした。リアウィンドーのルーバーが抜けていて隙間からエンジンらしき物が見えるのですが、これはリアウィンドー下にエンジン上部のカムカバー部分だけを再現しているからで、この部分は凝った作りとなっていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2009年に発売されたミニチャンプス製のランボルギーニ イオタ 1970 (1/43 型番400103680)の画像です。年式が1970年となっていますので、イオタのオリジナルをモデル化しているようです。(イオタ SVRではありません) ミニチャンプスらしいそつのない造形で、フロントのスポイラー、拡張されたリアフェンダーと幅広のタイヤなど実車がうまく再現されていました。室内の中央には赤い消火器があり、ボディ各部に黄色い3角タグが貼ってあるなどレース仕様のプロトタイプであることが分かります。 (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=745

MASERATI QUATTROPORTE 1966 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.98m 全幅約1.73m エンジン 変速機: DOHC V型8気筒 4.7L 290HP 5段変速

性能: 最高速230km/h データーベースでマセラティ クワトロポルテのミニカー検索

マセラティ クワトロポルテ イタリア 1966年

マセラティの最上級車5000GTの後継車として、1963年にクワトロポルテが登場しました。クワトロポルテとはイタリア語で「4ドア」という意味で、まさしくその名前どうりの4ドアセダンで、ピエトロ フルアのデザインでした。DOHC V型8気筒4.1L(260HP)エンジンを搭載し、4輪ディスクブレーキ、5段変速で最高速210km/hの性能でした。 内装は豪華で、パワステ、パワーウィンドー、エアコンが標準装備され、ジャガーなどに匹敵する高性能サルーンでした。1966年のマイナーチェンジで、ヘッドライトが角形2灯から丸型4灯に変わりました。1968年に排気量を4.7Lに拡大し、1971年までに約700台が生産されました。

1966年にマセラティはシトロエンと業務提携し、1968年に経営難でシトロエン傘下となりました。シトロエン傘下の1974年にクワトロポルテ II(2代目)が登場しました。クワトロポルテ IIはシトロエン SMをベースにしていたので駆動系はSMと同じ前輪駆動方式で、SMのV型6気筒2.7L(173HP)エンジンを3L(210HP)に拡大して最高速200km/hの性能でした。またSMの特徴であった油圧式サスペンションや角形ヘッドライトまで同じでしたので、SMの4ドアセダンのような車でした。(デザインはベルトーネでした) 従来のマセラティとは全く毛色の違う車となったので評判は悪く、製作されたのはたったの13台でした。なお経営難が続いていたマセラティは1975年にはデ トマソの傘下となりました。(実車画像→ マセラティ クワトロポルテ II)

ミニカーは1968年に発売されたポリトーイの当時物です。ヘッドライトが角形2灯から丸型4灯に変わったクワトロポルテ 初代の後期型をモデル化しています。フロント周りの造形は悪くないのですが、4ドアが開閉するギミックを付けた為かキャビン周りの出来が良くありません。またボディ全体のプロポーションもトランク部分が大きすぎるなど実車に似てないので、出来はあまり良くありませんでした。実車画像を見てもらえれば、本物はもっと優雅なデザインであったことが分かります。 これ以外のクワトロポルテ 初代のミニカーはミニチャンプス、ホワイトボックスなどがあります。クワトロポルテ 2代目のミニカーはレジン製でKESS MODELとBOSS MODELSがあります。 以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=756

MASERATI GHIBLI 1966 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.59m 全幅約1.8m エンジン 変速機: DOHC V型8気筒 4.7L 330HP 5段変速

性能: 最高速265km/h データーベースでマセラティ ギブリのミニカー検索

マセラティ ギブリ イタリア 1966年

マセラティ セブリング/ミストラルの上級車として、1966年にメキシコ/ギブリが登場しました。マセラティ メキシコは元々は5000GTにミケロッティのデザインでヴィニャーレ製の2+2シータのクーペボディを架装したプロトタイプでしたが、この車の評判が良かったので量産化されることになりました。最初の車がメキシコの大統領に売られたのでメキシコという名前になったそうです。DOHC V型8気筒4.7L(290hp)エンジンを搭載し、最高速240km/hの性能でした。内装は豪華でエアコン、パワーウインドウが標準装備で、ラジオ、自動変速機などがオプション設定されました。1969年にV型8気筒4.2Lエンジンが追加され1972年まで生産されました。総生産台数は約480台でした。(実車画像→ マセラティ メキシコ 1966)

マセラティ ギブリはメキシコと同じ構造ながら、ホイールベースが短い2シーターのクーペでした。デザインはカロッツェリア ギア時代のG.ジウジアーロによるもので、リトラクタブルヘッドライトを採用した直線基調のスタイルとなっていました。V型8気筒4.7Lエンジンは330HPにチューンされ、最高速265km/hの性能は当時のフェラーリ デイトナと張り合う高性能でした。1969年にオープン仕様のギブリ スパイダーが設定され、1970年には排気量を4.9L(335HP)に拡大したギブリ SSに発展しました。1973年まで生産され、総生産台数は約1200台でした。後継車はカムシンでした。(実車画像→ マセラティ カムシン 1974)

ミニカーは1975年に発売されたオートピレン製の当時物です。オートピレンは他社のミニカーのコピーが多いのですが、これも基本的なボディの造形はポリトーイ製のギブリをお手本にしていたようなので、実車の雰囲気はポリトーイ流でうまく再現されていました。(ただしこの考察は私の推定ですので、違うかもしれません) フロントグリル、テールライト、メタル製ホイール、室内の造形などはオートピレン流で仕上げてありました。またオートピレンがよく使っていた赤いメタリックカラーの塗装はこの車には良く似合っていました。ドアが開閉するギミック付きです。これ以外のギブリのミニカーはこれがお手本にしたと思われるポリトーイの当時物、ノレブの当時物、ミニチャンプスのクーペ/スパイダー、イクソのクーペ/スパイダーなどがあります。マセラティ メキシコのミニカーはレジン製でネオ(NEO)とマトリックス(MATRIX)があります。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたポリトーイ製の当時物 マセラティ ギブリ (1/43 型番591)の画像です。上記のオートピレン製がお手本にしたと思われるミニカーです。エキスポート シリーズと称するポリトーイの廉価版ミニカーでしたので、フロントグリル/バンパーと底板を一体成型するなどコストダウンを図っていて、安っぽいフリーホイールが付いていました。ただしフリーホイールの見た目を除けば、オートピレンがお手本にしたと思われるだけあって、全体的なプロポーションはポリトーイらしいうまい造形で良く出来ていました。ドアが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1971年に発売されたノレブ製の当時物 マセラティ ギブリ (1/43 型番820)の画像です。ノレブの当時物はプラスチック製とダイキャスト製があって、これはJETCARシリーズのダイキャスト製です。JETCARシリーズもどちらかというと廉価版ミニカーの類でしたが、ノレブも基本的なプロポーションは良く出来ていたので、上記のポリトーイ製より良い出来ばえとなっていました。ただしノレブ初期のミニカーに起こるプラスチック製パーツの変形がウィンドーに発生していて、ウィンドー全体がボディから外れています。ボンネット/ドア/トランクが開閉するギミック付きです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/ボンネットを開いたエンジンルームの画像とリア/トランク開閉の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

マセラティ メキシコのミニカー→ データーベースでマセラティ メキシコのミニカー検索

マセラティ カムシンのミニカー→ データーベースでマセラティ カムシンのミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=757

DE TOMASO MANGUSTA 1966 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約4.28m 全幅約1.83m エンジン 変速機: V型8気筒 4.7L 305HP 5段変速

性能: 最高速250km/h データーベースでデ トマソ マングスタのミニカー検索

デ トマソ マングスタ イタリア 1966年

デ トマソ アウトモビリ社はレーシングドライバーであったアルゼンチン出身のアレハンドロ デ トマソ(Alejandro de Tomaso)が1959年にイタリアのモデナで設立しました。当初はF1マシンのシャーシ製作を行っていましたが、1963年に2座の市販スポーツカー ヴァレルンガ 1500を発表しました。鋼管バックボーンフレームにチューンしたフォードの4気筒1.5L(102HP)エンジンをミドシップ搭載し、FRP製ボディを載せるといったレーシングカー技術を盛り込んだ車で、最高速208km/hの性能でした。この車は50台ほど製作されました。(実車画像→ デ トマソ ヴァレルンガ 1500)

1967年にフォードと共同開発した2台目の市販車マングスタが登場しました。シャーシはヴァレルンガをベースにして強化した物で、フォー ド製V型8気筒4.7L(305HP)エンジンを搭載し、全輪独立懸架、5段変速で最高速は250km/hでした。(構造的にテールヘビーで操縦性には難があったようです) ボディはG.ジウジアーロのデザインによる低い車高の迫力あるスタイルで、カロッツェリア ギアが製作しました。ランボルギーニやフェラーリなどより安価なスーパーカーとして人気を博し、1971年までに約400台が生産されました。後継車はマングスタをベースにしてフォードのスポーツカープロジェクトで開発されたパンテーラでした。

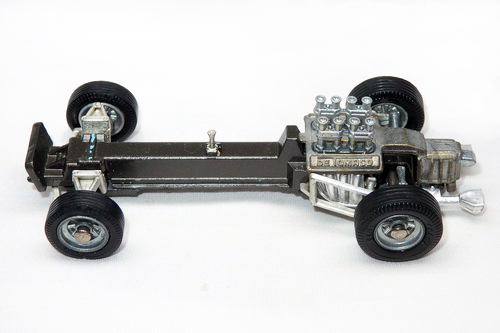

ミニカーは1969年に発売されたソリド製の当時物です。ヘッドライトやリアフードの形状(後部にスリットが付いていない)などから量産型ではなく、1966年にモーターショーで公開されたプロトタイプをモデル化しています。(実車画像→ デ トマソ マングスタ プロトタイプ 1966) 当時のソリドの特徴であったシャープな造形で、迫力のあるスタイルが見事に再現されていてかなり良い出来ばえでした。ドアが開閉するギミック付で、さらに最大の特徴であるリアパネルがガルウイング式で開閉するギミックを緻密な鋳造技術でリアルに実現していました。これ以外のマングスタの当時物ミニカーはこのソリド製をお手本にしたオートピレン、ポリトーイの1/25、ディンキー、コーギー、ナコラル(コーギーのコピー?)などがありました。当時物以外ではミニチャンプス、TECNO MODEL(レジン製)の1/18などがあります。これらのミニカーのなかでも実車の雰囲気を再現するという観点からは、現在でもこのソリド製当時物がベストだと思います。以下はフロント/リアの拡大画像とリアパネルの開閉ギミックの画像です。リアパネルはボディとの段差がほとんどなくソリドの鋳造技術が優れていたことが分かります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はリアパネルを開いたエンジンルームの画像です。パネルが大きく開く割にはエンジンはあまり見えず、エンジンの細部までは再現されていません、(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年代に発売されたオートピレン製の当時物 デ トマソ マングスタ (1/43 型番313)の画像です。こちらはヘッドライト形状などから量産型のマングスタをモデル化しています。フロントフード/ドア/リアパネルが開閉するギミック付きです。オートピレンは他社のミニカーをコピーした物が多いのですが、これはボディの基本的な造形は上記ソリド製をお手本にしフロント/リアフードの開閉ギミックとガラスサンルーフ部分はディンキー製を参考にして、オートピレン オリジナルの型を起こしているようです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/フロントパネル開閉ギミックの画像とリアパネル開閉ギミックの画像です。リアパネルの開閉ギミックは上記ソリド製のような緻密な鋳造ができなかったようで、ディンキー製のリアパネルの開閉機構をコピーしていましたので、上記のソリド製とは異なる形状になっています。またスペアタイヤも省略されていました。ソリド製と比べるとリアパネル開閉ギミックの建付けが今一つなのが分かります。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は2004年に発売されたミニチャンプス製のデ トマソ マングスタ (1/43 型番436127120)の画像です。これもヘッドライト造形などから量産型をモデル化しています。ミニチャンプスらしいそつのない良い出来ばえで、室内などの細部もリアルに再現されていました。ミニチャンプスとしては珍しいことですが、リアパネルが開閉するギミックが付いていました。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロントの拡大画像とリアパネル開閉ギミック/床下部分のエンジンの画像です。ソリド同様のリアパネル開閉ギミックが付いていましたが、リアパネルをダイキャストで鋳造するのが難しかったようでリアパネル部分はプラスチック製となっていました。ただそれでもソリドほど建付けが良くなくて、閉じた状態で完全にボディと一体化せず少し浮いています。(ミニチャンプスは経験不足の為か? 開閉ギミックを付けるのが下手なのです) リアパネルを開いてもエンジンが見難いのは実車に即していたのですが、ボディ床下部分を見るとそこにはエンジンがかなりリアルに再現されていて、この点ではさすがはミニチャンプスといったところでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1969年に発売されたコーギー製の当時物 デ トマソ マングスタ ギア 5000 (1/44 型番271)の画像です。ヘッドライトの形状などからこれもプロトタイプをモデル化しています。マングスタの当時物ミニカーとしてなかなかの良い出来ばえでしたが、このミニカーにはボディからバックボーンフレームを外すことができる凝ったギミックが付いていました。このバックボーンフレームを外すことができるギミックはコーギーのオリジナルで、これ以外にも同じギミックを採用したロータス エランがありました。 なおこのミニカーはルーフにアンテナが付いていたのですが、折れてしまって行方不明です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はボディとバックボーンフレームを分解するギミックの画像と取り外したバックボーンフレームの拡大画像です。このバックボーンフレームは結構実車に忠実に出来ていて、ラジエーター、エンジン、サスペンションなどの実車の構造が良くわかり大人でも楽しめる面白いギミックでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=761

BMC RILEY ELF MK III 1966 UK

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

BMC ライレー エルフ MK III イギリス 1966年

1961年にミニの派生モデルとして、ライレー エルフとウーズレイ ホーネットが登場しました。ミニのリアに独立したトランクを追加し、フロントを伝統的なライレー/ウーズレイのグリルに変えた派生車で、インパネにウォールナット材のパネルを使うなど内装が豪華に仕立ててありました。要するに高級車ブランドであったライレー版のミニで、ウーズレイ版はそのスポーティ仕様という位置づけでした。ミニ(ADO15シリーズ)のなかでは、高性能車のクーパーを別にすると、最も高価なモデルでした。

ミニのライレー/ウーズレー版は単なるバッジ エンジニアリングではなく、リアにトランクを追加することで大幅に見た目を変えていました。ここまでやるとミニも結構雰囲気が変わっていました。ライレー/ウーズレー版の室内は豪華だったようですが、見た目は高級というよりも、かわいい(やや滑稽な)感じがしました。1962年にミニ(ADO15シリーズ)はMK IIに、1966年にMK IIIに発展し1969年に生産中止となりました。

ミニカーは1996年頃に発売されたビテス製です。ミニ(ADO15シリーズ)のライレー エルフ MK IIIをモデル化しています。実車のノッチバックセダンの雰囲気がうまく再現されていて、とても良く出来ていました。ウォールナットを使った豪華な室内もそれらしく仕上げてありました。ビテスは同じ型でウーズレイ ホーネットもモデル化していて、ライレーとウーズレーのグリルとエンブレムは作り分けしてありました。最近までミニ(ADO15シリーズ)のライレー/ウーズレイ版のミニカーはビテス製のこれしかなかったので、その点で貴重なミニカーでした。なお同時期にマッチボックス製のウーズレイがありましたが、これはビテスの型を流用していたと思われます。最近になってオックスフォードがライレー版を1/76でモデル化していて、MATRIX(レジン製)がライレー/ウーズレイ版をモデル化しています。以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1996年頃に発売されたビテス製のウーズレイ ホーネット(1/43 型番056B)の画像です。ライレーと同じように見えますが、リアの車名表示に「Wolseley Honet Mk III」、フロントグリルに付いているエンブレム(楕円形ロゴ)に「Wolseley」と表示されています。(小さいので画像では判別し難いですが) (画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント(エンブレム拡大)/リアの拡大画像です(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ウーズレーのミニカー検索 → データーベースでウーズレーのミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=770

ページ « 前へ 1...156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ...373 次へ »

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.