ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

Sorry Japanese Only

ミニチュアカー ミュージアム

自動車の歴史 時代/自動車メーカー別

BRUMM DE MILAN ’PIAZZA DEL DUOMO’ 1800 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

辻馬車 ブルム ミラノ ’PIAZZA DEL DUOMO’ イタリア 1800年

馬車の歴史は古く紀元前2700年頃から使われてきました。ローマ帝国では戦車として使われ、中世以前の馬車は主に身分の高い人が使いました。1625年にイギリスのロンドンで、一般人が利用する辻馬車(馬車のタクシー)が登場し、その後現在の路線バスのような乗合馬車が登場しました。乗合馬車はフランス語/英語でオムニバス(OMNIBUS)と呼ばれ、これがバス(BUS)の語源となりました。なお日本では馬車がこのような用途ではあまり使われませんでしたが、それは日本では馬が貴重で高価な動物であったことから、武士以外の一般人の乗馬が許されなかったからのようです。(高貴な身分の公家は馬車の代わりに牛車を使いました)

画像の馬車のミニカーは、1800年頃のイタリアのミラノで使われていた辻馬車をモデル化しています。一頭立ての馬車で、客室は2人乗りでソファーのようなシートを備えています。名前のBRUMM(ブルム)とはミラノの辻馬車運転手が使っていた馬車に付けたニックネームで、元々は英語の「BROUGHAM:小型軽量1頭立て馬車」に由来しています。馬車の横に立っている黒マントを着た人物は、「BRUMISTA(イタリア語で御者の意)」と呼ばれた運転手です。この当時の辻馬車運転手はこのような装束をしていたようです。

ミニカーは2003年に発売されたブルム製です。名前の「PIAZZA DEL DUOMO」とはピサの斜塔で有名なイタリア ピサ市のドゥオーモ(大聖堂)広場のことで、ミニカーの箱の背景紙に写っている建物がその大聖堂で、箱はその広場のジオラマ仕立てになっていました。ブルム社の名前はこの馬車(BRUMM)に由来するもので、同社の初期のロゴはこの馬車を図案化した物でした。このミニカーは1997年に型番B19で馬車だけが発売され、2003年に馬と運転手を追加したこの型番AS00が発売されました。(同時期に型番B00で馬が付いていない物も発売されました) 馬車はソファー風のシートを再現した内装、車輪の金色塗装(補強用金属帯)、操舵可能な前輪などリアルで良く出来ていました。馬はブルム初期の馬車シリーズの物と同じで良く出来ていて、馬と馬車を連結する引き具(ハーネス類)もリアルに再現されていました。 以下は馬と御者と馬車の拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=2039

CARRO DI BORDINO 1854

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

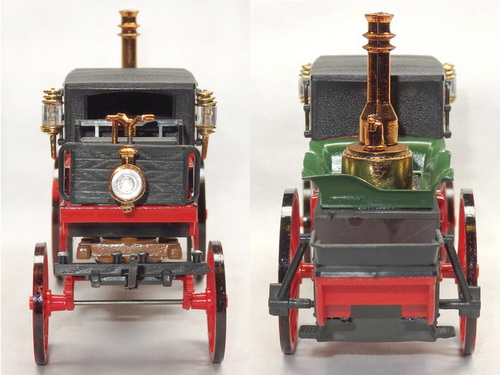

ボルディーノの蒸気車 イタリア 1854年

イギリスでゴールズワース ガーニー(Goldsworthy gurney)が1829年頃に製作した蒸気車がロンドン-バース間の運行を行ったという話がイタリアに伝わりました。その影響でイタリアでも蒸気車を製作する動きが起こり、蒸気エンジンの技術者であったヴィルジニオ ボルディーノ(Virginio Bordino)が馬車を改造して1854年に蒸気車を製作しました。この蒸気車は車体を補強した馬車の後部にボイラーと2気筒の蒸気機関を搭載し、クランク機構で後輪を駆動していました。石炭を燃料にして時速8km/hで走行したそうです。

この蒸気車はイタリア最初の自動車となりました。この蒸気車の開発時点でイタリアはフランスとドイツに対して技術的に先行していたのですが、この車は1台限りの試作車でその後の展開はされなかったようです。ボルディーノの蒸気車が製作された27年後の1891年には、機械技術者のエンリコ ペコリ(Enrico Pecori)が、1人乗り3輪自転車に小さな蒸気機関を搭載した小型の蒸気自動車を製作しましたが、これも試作車どまりで実用化はされませんでした。(実車画像→ ペコリの小型3輪蒸気車 1891)

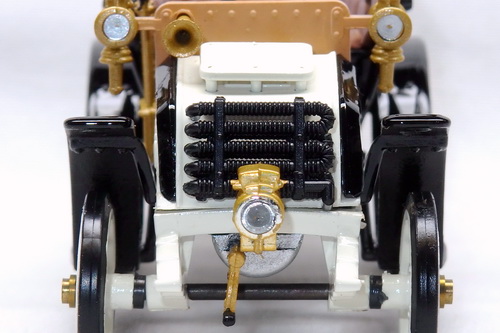

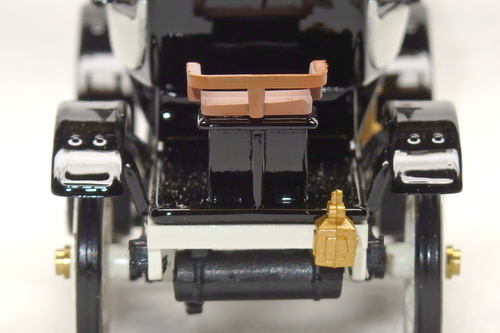

ミニカーは1978年に発売されたイタリアのブルム製です。ブルムの初期物で蒸気車をモデル化した「OLD FIREシリーズ」の1台です。イタリアのトリノ自動車博物館に展示されている実物の蒸気車(レプリカ?)を忠実にモデル化していて細部まで良く出来ていました。この蒸気車の基本的な構造は馬車そのもので、馬車後部にボイラーと蒸気機関を組み込んだものだということがこのミニカーで良く分かります。床下部分には2本のシリンダーで後輪を駆動しているクランク機構が再現されています。前輪が操舵できるギミック付きです。サイズの比較用に側面の画像で運転席にドライバー フィギュアを座らせていますが、フィギュアはこのミニカーの付属品ではありません。 以下はフロント/リアの拡大画像と俯瞰/床下部分の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=7

BERNARDI 3.5HP 3-WHEELER 1896 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

ベルナルディ 3.5HP 3輪車 イタリア 1896年

前述したようにイタリアではボルディーノの蒸気車など蒸気機関を利用した自動車が開発されましたが、その後の展開はありませんでした。イタリアのヴェローナ出身の技術者エンリコ ベルナルディ(Enrico Bernardi)はガソリンを使う内燃エンジンを1882年に開発し、それを組み込んだ3輪自動車を1894年に製作しました。これは世界初の内燃エンジン自動車とされているドイツのカール ベンツが製作した3輪自動車(1896年)よりも先に作られたことになります。それでもベンツの3輪自動車が世界初のガソリン自動車とされているのは、その後の実用化展開が成功しベンツが大企業に発展したからでしょう。

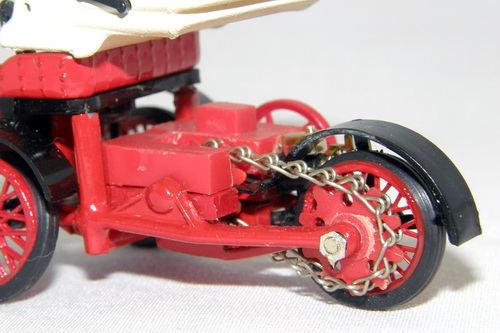

ベルナルディの3輪自動車はイタリア初のガソリン車でもありました。全長約2.7mの2人乗りの3輪車で、単気筒624cc(3.5HP)エンジンをリアに搭載し3段変速機を介して後輪をチェーン駆動していました。エンジンはベンツの3輪車の単気筒984cc(0.9HP)よりもかなり高性能で、最高速35km/hもベンツより優れていました。(ただしこのスペックはイタリアの資料から抜粋したので、全部信用する訳にはいきませんが) ベルナルディの3輪車は1896年からある程度の量産がされたようですが、その製造会社は1901年に生産を止めていて生産台数などは不明です。実車はイタリアのトリノ博物館が所蔵しています。

ミニカーは1960-1970年代に発売されたクラシックカーの専門ブランドのドゥグー製です。ドゥグーは大人のマニア向けのミニカーで、イタリアのビスカレッティ自動車博物館(現在はトリノ自動車博物館)に保存されていた実車を忠実にモデル化していました。このベルナルディも博物館の実車をモデル化しているようですが、ヘッドライトが異なっています。小さなミニカーですが、単気筒エンジンはフライホイールやヘッド部分の細部まで再現されていて、後輪を駆動するチェーンは金属製で実際に作動するといった凝った作りでした。このチェーンの大きさは完全にオーバースケールですが、実際に作動させるにはこのサイズが必要でしょう。(このサイズで実可動させたのはよくやったと思います) ただ残念なことにドゥグー初期のミニカーに良く起こる不具合なのですが、ゴムタイヤに添加された可塑剤の影響でホイールが溶けてタイヤが外れそうな状態になっています。これは幌を畳んだ状態ですが幌を立てたバリエーション(型番9)もありました。なおベルナルディの量産ミニカーはこれしかありません。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=62

FIAT 3.5HP 1899 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約2.3m 全幅約1.42m エンジン 変速機: 水平対向2気筒 679cc 4.5HP 3段変速

性能: 最高速35km/h データーベースで戦前のフィアットのミニカー検索

フィアット 3.5HP イタリア 1899年

1898年にイタリア トリノのチェイラーノ兄弟(ジョヴァンニ バッティスタ チェイラーノとマッテオ チェイラー)が共同で設立したチェイラーノ GB&C社が2気筒エンジンを搭載する小型車を開発して自動車製造を始めました。その車の性能に注目したトリノの名士であったジョバンニ アニエッリはチェイラーノ GB&C社を買収し、実業家仲間の出資を得て1899年にフィアット(FIAT)社を設立しました。フィアット社の1号車 フィアット 3.5HPはチェイラーノ GB&C社が開発した車でした。なおフィアットという名前は「Fabbrica Italiana Automobile Torino」(トリノのイタリア自動車製造会社)の頭文字をとったもので、イタリアを代表する自動車メーカーを目指したことが分かります。なおGB&C社を設立したマッテオ チェイラーは1904年にイターラ(ITALA)社を設立しています。

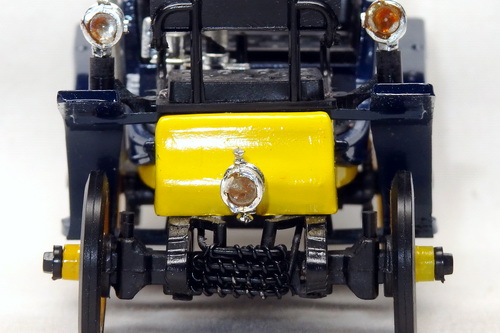

フィアット 3.5HPは水平対向2気筒679cc(4.5HP)エンジンを車体後部に搭載し、3段変速機を介して後輪をチェーン駆動する小型車でした。ボディは対面シート配置のヴィザヴィ形式で2~3人が乗車でき、最高速度35km/hの性能でした。1899年に8台が生産され、その後16台が生産されたそうです。当時のイタリアには約100台ぐらいしか自動車がなかったそうですから、当時のベストセラー車だったことになります。1900年に2気筒1082cc(6HP)エンジンを搭載するフィアット 6HPが登場し、1901年にはフィアット 8HPが登場しました。

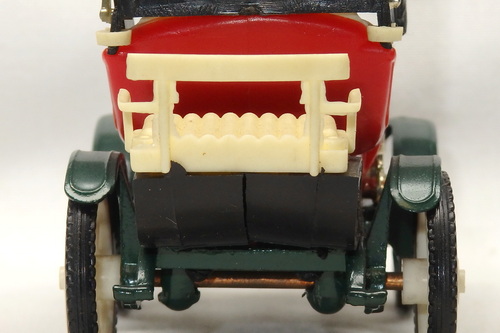

ミニカーは1970年代に発売されたクラシックカー専門ブランドのドゥグー(DUGU)製です。ドゥグーはトリノ自動車博物館「The Museo dell' Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia di Torino」に保存されていた実車を忠実にモデル化していて、当時最も出来の良いクラシックカーのミニカーを作っていました。このフィアット 3.5HPもクラクションが付いた操舵ハンドル、シート右横のハンドブレーキレバー、前席シート、フロントのラジエータなど実にリアルに再現されていて、ドゥグーの傑作ミニカーの一つでした。ただしドゥグー初期のミニカーにはゴムタイヤに添加された可塑剤でホイールが溶けるといった難点がありました。このフィアット 3.5HPも1975年に最初に購入した初期型のホイールは溶けて無残な状態になりました。これはその初期型の代品として後に買い足した後期型で、ホイールが溶ける問題は材質変更で解消されていたようです。 以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はドゥグー製の上記のバリエーションで幌を立てたフィアット 3.5HP 1899年 (1/43 型番12)の画像です。幌以外は型番11とまったく同じものです。こちらは床下部分の画像を載せていますが、サスペンション、前輪操舵機構、後輪の駆動チェーンがリアルに再現されています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=48

FIAT 8HP 1901 ITALY

(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

外形寸法: 全長約2.8m 全幅約1.45m エンジン 変速機: 2気筒 1082cc 10HP 3段変速

性能: 最高速45km/h データーベースで戦前のフィアットのミニカー検索

フィアット 8HP イタリア 1901年

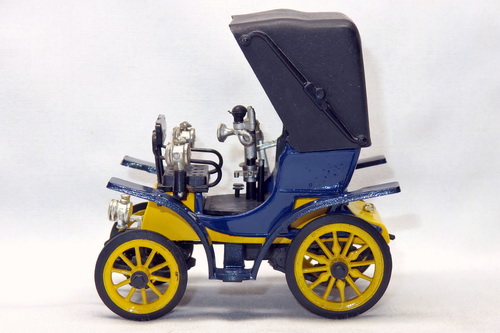

前述したフィアット 3.5HP(1号車)に次いで1900年にフィアット 6HPが登場しました。(参照画像→ フィアット 6HP 1900) 構造は3.5HPと同じでしたが、フレームが大きくなり直列2気筒1082cc(10HP)エンジンを搭載していました。また3段変速機にリバースギアが追加され、丸ハンドルが選択できました。6HPは20台が生産されましたが、フィアットはシャーシのみを製作しボディ架装はコーチビルダー任せでした。(初期の自動車のボディはほとんどコーチビルダーが架装していました) また6HPをベースにしてフィアット初のレース仕様車 6HP コルサが開発されました。6HP コルサは1900年に行われた都市間レースで優勝していますが、その時のドライバーであったヴィンチェンツォ ランチア(Vicenzo Lanzia)は後にランチア社を設立しています。

1901年にはフロントにエンジンを搭載した8HPが登場しました。8HPは3.5HPと同じようなサイズの小型車で、直列2気筒1082cc(10HP)エンジンをフロントに搭載し、3段変速機を介して後輪をチェーン駆動していました。運転席後部に補助席が付いているので、3.5HP同様に3人が乗車でき、最高速度は45km/hに向上していました。ボンネット先端の黒い部分がラジエータ、ステアリングは丸ハンドルでした。6HPは80台が生産されたそうです。その後この車はフィアット 10HP、フィアット 12HPと発展していきました。

ミニカーは2010年に発売されたイタリアのリオ(RIO)製です。フィアット初期の車のミニカーは自国の車ゆえにリオがたくさんモデル化していました。リオのクラシックカーはマニア向けで灯火類、操作レバー、フェンダーなどの細かいパーツから、シャーシやサスペンションなどのメカ部分までリアルに再現されていました。この8HPもラジエータの付いたボンネット周りの造形、床下の後輪駆動チェーンなどのメカがリアルに再現され、素晴らしい出来ばえでした。なおリオは1970年代に型番31でフィアット 8HPのミニカーを作っていましたが、この型番4276は幌を閉じたバリエーションとして2010年に発売されたものです。幌以外は1970年代の物とほとんど同じですので、50年も昔のリオのミニカーが現在でも十分に通用するレベルの物であったことが良くわかると思います。リオは2023年現在でもイタリア国内で製作していて、この型番4276も昔のままで製作しているようです。(これにはイタリアの職人気質を感じます) 以下はフロント/リアの拡大画像と床下部分の画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年代に発売されたリオのフィアット 8HP 1901 (1/43 型番31)の画像です。上記の8HPのオリジナルで幌を立てた状態となっていますが、それ以外はほとんど同じものです。実に50年以上前に製作されたのですが、綺麗な状態のままでリオの製造品質が優れていたことを示しています。(個人的に大切に保管してきたこともありますが) なおこれは1972年に価格1200円で神戸の某デパートで購入したものでした。当時の国産ミニカーは500円ほどでしたからリオは高価なミニカーでした。なお上記の型番4276の2010年当時の定価は7770円で、現在はもっと高価になっています。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下は1970年代に発売されたサフィール製のフィアット 8HP 1901 (1/43 型番14)の画像です。サフィールも当時のクラシックカーの専門ブランドで、当時としてはレベルの高い出来ばえでした。この8HPもリオほど細かい部分まで再現していませんが、それでもかなり良く出来ていました。なおフェンダーや幌の形状などがリオ製とは少し異なっていますが、当時の車は一台毎にボディの仕様が違っていたこともあるので、モデル化した実車が違うのでしょう。実車に忠実ではないですが、リオ製よりもカラフルなカラーリングで見映えがするミニカーに仕上がっています。このようなメーカによる脚色(カラーリング演出)があったのも昔のミニカーの面白いところでした。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

以下はフロント/リアの拡大画像です。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

リオ製ミニカーの変わり種として、クリスマス仕様の物が数種類ありました。ヨーロッパの老舗ミニカーメーカーは毎年12月になるとクリスマス仕様のミニカーを発売します。日本にはほとんど輸入されないのであまり見かけませんが、日本の初春仕様トミカのようなものです。 以下はリオの1998年のクリスマス仕様のフィアット 8HP (1/43 型番SL060)の画像です。雪が積もった雰囲気の台座に金メッキしたフィアット 8CV、サンタさんのフィギュア、ツリーが配置されています。全体を金メッキしたミニカーはクリスマス仕様ならではのものです。(画像のマウスオーバー又はタップで画像が変化します)

<

これ以外のクリスマス仕様のミニカーがみたい方はこちら→ データーベースでクリスマス仕様のミニカー検索

このページではなくこの記事へのリンクURLは以下となります

http://minicarmuseum.com/historic/his_link.php?id=49

当サイト掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright(C) 2004-2026 MINIATURECAR MUSEUM All rights reserved.